2025年3月21日的上海东方体育中心,当计时器数字归零的瞬间,替补席毛巾与汗水齐飞。

上海男篮在落后22分的绝境下完成惊天逆转,而比赛用球最终被外援洛夫顿抛向观众席——这个动作像极了NBA全明星赛的保留节目,但此刻承载的却是中国篮球圈持续发酵的争议:这个穿着中国队训练服热身的美式小胖子,究竟有没有可能身披五星红旗站上国际赛场?

比赛转折点发生在第三节还剩8分秒,洛夫顿用一记背打后的撤步跳投让周琦沦为背景板。

这个画面在社交媒体被慢动作循环播放,人们注意到2米16的周琦在对抗中踉跄退后的窘态。

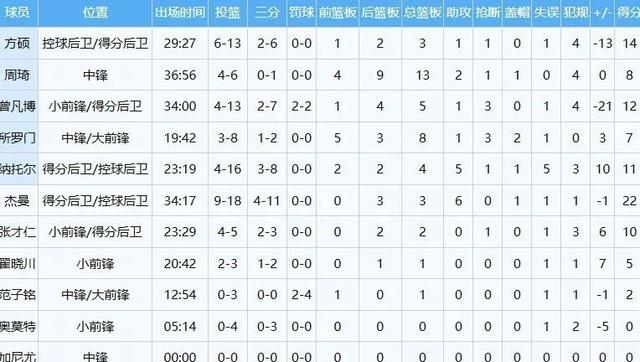

整场比赛,这位中国男篮内线支柱在防守端如同遭遇降维打击,让对手在禁区轰下30分的同时,自己仅收获8分4篮板的尴尬数据。

当解说员反复强调-这是周琦本赛季最差表现-时,看台上某位球探的笔记本里却写满了洛夫顿的技术特点:低位脚步7种变化,挡拆后处理球速度0.3秒,错位单打成功率83%。

技术统计表揭示着更残酷的真相。

上海男篮全场仅两人得分上双,但洛夫顿与王哲林的组合拳打出了66分25篮板的统治级表现。

尤其当镜头捕捉到第四节洛夫顿连续5次单挑周琦得手时,五棵松球馆的噩梦仿佛在黄浦江畔重现。

这位身高仅1米98的-迷你内线-,用41分10篮板9助攻的准三双数据,在CBA顶级防守者面前上演了现代篮球的位置模糊化教学。

关于归化的讨论早在三个月前埋下伏笔。

当中国篮协释放出-俱乐部主导归化-的政策信号时,上海男篮管理层就启动了与洛夫顿的深度绑定。

知情人士透露,球队在续约合同中加入了特殊条款:若球员接受归化,将获得商业代言分成比例提升至60%的奖励。

这种操作模式与辽宁男篮接触NBA球员的传闻形成微妙呼应,昭示着CBA正在形成新的军备竞赛格局。

归化进程中的技术障碍同样值得玩味。

虽然国际篮联允许每队归化一名球员,但洛夫顿曾代表美国U19男篮出战的黑历史成为最大变数。

某位不愿具名的法律顾问指出:-关键要看当年比赛是否属于FIBAA级赛事,以及球员是否签署过相关弃权声明。

-这种专业领域的灰色地带,恰恰给了运作团队操作空间——就像十年前某南美国家通过追溯祖父辈血统完成球员身份转换的经典案例。

将视线投向更宏大的坐标系,中国男篮的归化战略暗合着国际篮坛的进化脉络。

当日本依靠八村垒+渡边雄太的混血组合称霸亚洲,当菲律宾凭借克拉克森的单打能力撕破防线,我们的青训体系却仍在量产功能单一的工兵型球员。

洛夫顿的价值不仅在于场均25+12+6的数据输出,更在于他展现出的现代内线技能包:高位策应占比34%,肘区面框单打效率1.28分-回合,这些恰恰是周琦、胡金秋等技术定型球员的盲区。

坊间流传的-2027世界杯假想阵容-引发热议:洛夫顿+周琦的双塔配置,搭配崔永熙、张镇麟的锋线冲击力,辅以赵睿、胡明轩的后场组合。

这种构想忽略了一个残酷现实——当我们的归化球员需要承担进攻发起点+终结点双重职责时,现有本土球员的接应能力是否匹配?就像昨晚比赛中袁堂文那个价值千金的底角三分,角色球员的进化速度将决定天花板高度。

站在十字路口的中国篮球正在经历认知革命。

当上海球迷高唱《夜空中最亮的星》欢庆胜利时,北京替补席上的外教团队正在反复观看洛夫顿背身单打的视频片段。

某个耐人寻味的细节是,终场前1分47秒上海队布置的-手枪战术-,与独行侠队东契奇的专属战术板如出一辙——这种NBA级别的战术移植,是否预示着CBA正在成为归化球员的技术试验场?

【互动话题】

1.如果必须在周琦和洛夫顿之间二选一,你认为谁更适合作为中国男篮的内线核心?

2.归化政策会加速本土球员的进化还是导致依赖性增强?

动动您发财的小手,点赞关注,欢迎在评论区讨论!!!