本文陈述所有内容皆有可靠信息来源,赘述在文章结尾

43岁的红斑狼疮和尿毒症患者,上海托福教师沙白在自己的视频账号上发布了去瑞士由“机构协助结束生命”的倒计时视频。

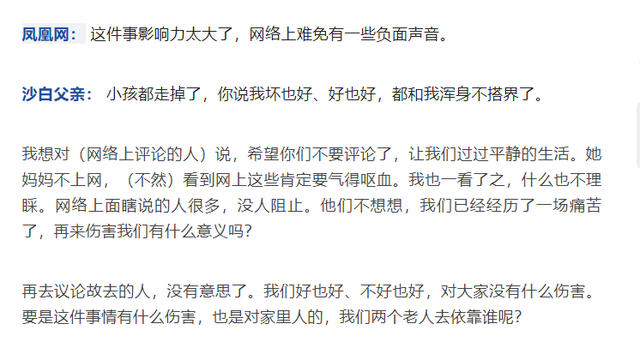

此事一经出现,引发了大家的热议,很多人对此提出了质疑,尤其是在视频被悉数清空之后,更是被大家认为是炒作。

直到10月30日,从瑞士回来的沙白父亲,证明了女儿于10月24日在瑞士“安详离世”,并公布等以后老去,所有的东西都交给国家算了。

看不见的痛苦红斑狼疮不是罕见病,却常被称为“不死的癌症”,它是一种自身免疫疾病,侵蚀着患者的身体,导致皮肤、关节、甚至内脏器官的严重损伤,患者必须终生接受治疗,且往往伴随着剧烈的疼痛。

对于沙白,43岁本该是事业的巅峰期,她却因红斑狼疮这场突如其来的灾难,在病痛的摧残下,失去了对生活的掌控权。

或许,正是这一次次的透析、一场场无助的挣扎,让她开始思考什么才是真正的“活着”。她要面对的是一个每天都在被摧残的身体,所有曾经活跃的细胞像是被摁下了“暂停键”,那些曾经生机勃勃的岁月似乎再也回不来了。

对于常人来说,疾病无非是一场等待恢复的过程。但红斑狼疮是不同的。这种病隐藏在身体里,一旦发作,就像一把隐形的锤子,狠狠地敲击着患者的每一寸肌肉和骨骼。

从外表看,沙白依旧是那个43岁的女性,仍然保持着淡然的微笑和职业的礼貌,可病痛早已改变了她的生活方式。

透析、药物、住院,这些原本陌生的词汇成了她的日常。她身体的每个器官都像是“上了年纪”,不再忠诚,随时可能罢工,甚至反噬她。

要知道,透析就是让人体的血液流经机器,滤掉毒素后再返回体内,每次透析,意味着一场新鲜的痛苦,日复一日,她不再有生活的愉悦和享受,有的只是机械般的生存。

这种生命状态无疑令人窒息,她甚至连休息都是奢望,对沙白来说,病情已经将她的生活切割成一小块一小块,没有自由,也没有空间。

与病魔的抗争,是一种不甘与无望的挣扎,她并非缺乏意志力,而是被生命反复打磨到了一个临界点。她在病痛中挣扎,早已失去了年轻人应有的活力。曾经的热爱、理想、奋斗,对她来说,成了遥不可及的奢望。

最可怕的是,这种病没有尽头,只有痛苦无休止的侵蚀着她的身心,在这样的情况下,沙白作出了安乐死的选择。

在去世前,沙白决定前往瑞士的最后旅行,父亲陪伴在侧,她带着几件特别的物品:一个朋友赠送的吊坠,一本有关她的书,和父亲送给她的围巾。

这几件物品代表了她对友情、亲情的珍视,也象征着她对自己人生最后一程的留恋。她在旅行中表现得安静且平和,似乎已经做好了准备。也许在那个时刻,她不再恐惧死亡,而是将它视作另一种释放。

当沙白的安乐死消息传开,公众一片哗然。有人为她的勇气感到敬佩,认为她敢于面对痛苦,敢于作出自己的选择。

更多的人在她身上看到了另一种“体面的活法”——在生命的尽头,以自己期望的方式体面地告别。这种选择极少见,特别是在对死亡普遍避讳的社会,这种选择更显得格外大胆。

也有反对的声音,批评者认为她的选择带有自私的成分,放弃了对父母的责任,没有考虑到他们的晚年孤寂。

然而,在沙白走后,她的父母该怎么办呢?

沙白与父母的关系沙白与父母的关系很微妙,作为家中的独女,理应是全家的骄傲和牵挂。可病痛的突袭让这份亲情逐渐染上复杂的色彩。尤其是她与母亲的关系,似乎始终围绕着一股无形的裂痕。

据悉,沙白的母亲携带着红斑狼疮的基因,而沙白的不幸正是这一遗传的结果,她没有选择的权利,她的一生都被无情地套上了病痛的枷锁。

这份枷锁成了她生活的一部分,也成了她与母亲之间难以言喻的隔阂。她或许曾忍不住怨恨命运的不公,而这怨恨,有时便投向了生她养她的母亲。母亲感受到这一切,却又无从安慰,她只能看着女儿的怨怼,无奈地承受。

父亲则一直是这段关系的调和者。他支持女儿创业,为她提供资源,倾尽所有满足女儿的需求。母女之间的冷淡似乎并未影响他对女儿的宠爱。

尽管母女性格的强势导致了冲突,但这段关系从来不是简单的对立。父母始终在背后支持沙白,无论是生活的物质需求,还是对她选择的尊重,都不曾缺席。

要知道沙白的父母经济富裕,在上海拥有多处房产,堪称千万身家。然而他们自己身体每况愈下,母亲患有心脏病和肝炎,需要长期照护,父亲则开始受到阿尔茨海默症的困扰。

尽管手中拥有不小的财产,这笔钱对他们而言并没有太多实际意义。他们最终决定在去世后将遗产捐赠给国家,或许这是他们对女儿离世的某种释然,或是对失去的另一种回应。

对于沙白,她的安乐死不是“逃避”,而是一种释然。她在世上留下了许多成就,也经历了许多挫折和挣扎。而她最后选择以一种自己想要的方式离开,将自己的生命画上句号。在生命的尽头,她得到了自己所期望的尊严。

沙白的父母失去了唯一的女儿,在这个年龄,生活的意义或许已然模糊,我们没有办法去为沙白的选择辩护或评判,因为那是她的生命,她的故事。

信息:

凤凰网2024-11-04关于真实世界里的逝者沙白:对话沙白父亲、朋友、前同事、学生、邻居