近日,孟子坤与前女友的纠纷登上热搜,双方各执一词的陈述引发热议。作为艺人,他的回应被部分网友解读为“甩锅”,而前女友的指控则被质疑“精神异常”。这场风波背后,折射出公众对娱乐事件的集体焦虑与理性缺失。

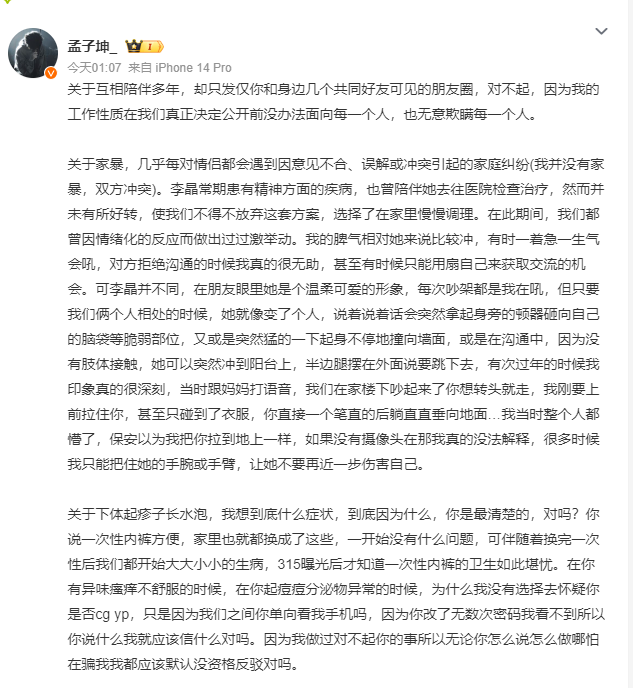

孟子坤否认家暴,称“按住对方是为阻止自杀”,但前女友指控其多次动手,甚至因“风水问题”扇耳光。法律上,家庭暴力需具备“持续性、控制性”特征,而双方描述的单一冲突场景难以直接定性。舆论场却迅速站队,部分网友以“穿一次性内裤染病”等细节质疑女方可信度1,这种碎片化解读可能掩盖真相。

二、艺人私生活的舆论陷阱

孟子坤此前因怼私生饭、拒粉丝绑架式追星上过热搜,公众对其性格已有“刺头”标签。此次事件中,部分评论将矛头指向其“性格缺陷”,而非事件本身。值得注意的是,艺人私生活被过度曝光与消费的现象已成常态——从出轨传闻到未成年活动细节,娱乐新闻常模糊“八卦”与“监督”的边界,加剧了公众对艺人道德的苛责。

三、社交媒体的“审判狂欢”

网络水军操控热搜、算法助推情绪化内容,使得理性讨论空间被压缩。例如,孟子坤回应中“无法自证”的无奈,被部分网友简化为“耍赖”,而前女友晒出的疤痕照片则被放大为“受害者”符号。这种非黑即白的叙事,实则是流量逻辑下情绪裹挟的产物。

拒绝标签化思维:艺人私德与职业能力应分开评价,过度道德绑架无助于行业健康发展。

警惕“键盘侠正义”:在证据未明时,公众应保持审慎,避免成为网络暴力的帮凶。

平台需担责:热搜机制应遏制谣言传播,而非助推流量。

这场风波最终指向更深层问题:当娱乐新闻成为公共议题,我们究竟在消费真相,还是消费情绪?或许,比“站队”更重要的,是建立更健康的舆论生态。