在中国行政区划版图上,四川始终是个独特存在。这个被群山环抱的盆地,曾以"益州"之名统领西南,其历史版图最盛时北抵秦岭、南接滇黔、西含康藏、东达江陵,形成完整的地理单元。当我们摊开明代《广舆图》,会发现一个惊人的事实:当代的川、渝、陕南、鄂西、滇北、藏东等区域,在历史上都曾统辖于"四川"这个行政概念之下。这种地理格局的演变,折射出中央政权对西南地区的治理智慧。

山河形胜:自然地理塑造的原始四川

四川盆地的地理边界堪称天造地设:北有米仓山、大巴山隔绝中原,西接横断山脉屏障青藏,东出夔门控扼长江,南连云贵高原。这种封闭性与开放性的奇妙统一,造就了独特的"四川地理单元"。战国时期李冰父子修建的都江堰水利工程,让成都平原"水旱从人,不知饥馑",支撑起"天府之国"的美誉。汉武帝时期设立的益州刺史部,其管辖范围北至汉中盆地,南抵云南曲靖,正是基于地理完整性的考量。

这个地理单元内的资源禀赋堪称天赐:自贡井盐支撑着整个西南的食盐供应,攀西地区的铁矿早在汉代就有开采记录,川南的天然气田在宋代已用于制盐。长江及其支流构建的水运网络,使蜀锦、井盐、茶叶等特产得以通达全国。明代地理学家王士性在《广志绎》中记载:"蜀中物产之盛,甲于天下",这正是中央政权始终关注四川行政区划调整的根本原因。

分而治之:两千年行政变迁的政治逻辑

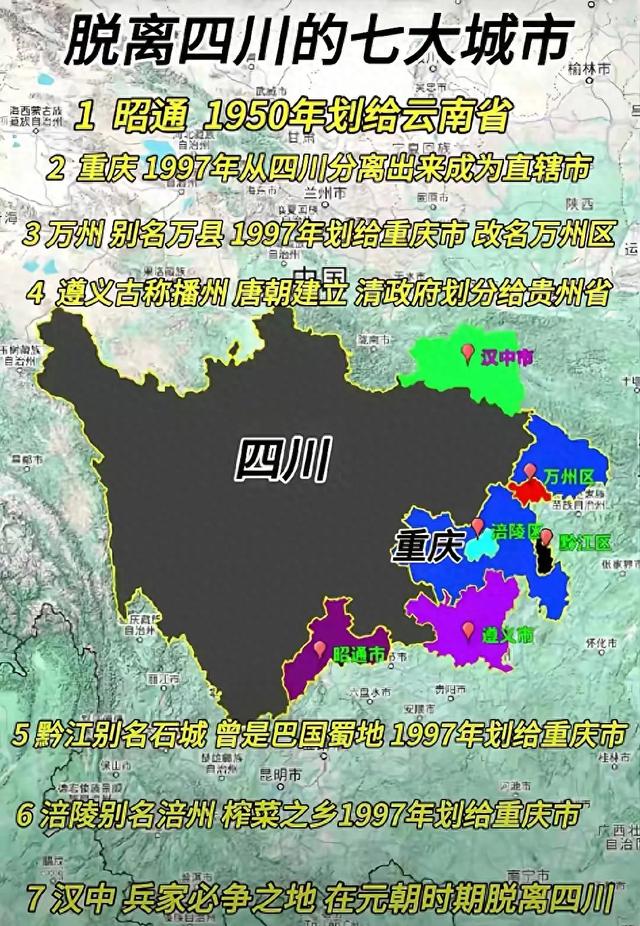

秦灭巴蜀后设立蜀郡和巴郡,开启了中央政权分割治理的先河。三国时期,诸葛亮在《隆中对》中提出"跨有荆益"的战略构想,揭示出四川完整的战略价值。元朝建立行省制时,将汉中划归陕西行省,首次打破自然地理界限,形成"北门钥匙"的军事控制格局。明清两代继续这种"犬牙交错"的区划原则:雍正年间将遵义划归贵州,1914年将川边特别区划出,每次调整都暗含制衡之术。

这种分割策略在关键时刻显现威力。南宋末年,蒙古军队突破汉中防线后,四川盆地门户洞开;明末张献忠建大西政权,其控制范围仍局限于传统四川盆地;抗战时期,国民政府将重庆设为陪都,依托四川盆地的战略纵深坚持抗战。历史证明,保持四川适度的行政分割,既维护了中央权威,又保留了战略回旋空间。

数字重构:未被分割的四川将如何存在

若以历史最大版图计算,"大四川"将包含今四川省、重庆市、汉中市、宜昌西部、昭通北部及昌都地区,总面积约56万平方公里,相当于法国本土面积。人口规模可达1.2亿,GDP总量超10万亿,这样的体量将使其经济规模超越山东,仅次于广东、江苏位居全国第三。长江黄金水道与中欧班列的结合,将使这个超级省份成为连接东亚与欧洲的核心枢纽。

但历史的吊诡之处正在于此:恰恰是持续的分割政策,反而造就了今日川渝地区的均衡发展。重庆直辖后GDP增长47倍,成都晋升国家中心城市,汉中融入关中平原城市群,这种"分而不裂"的格局,正是古代政治智慧的现代表达。如今成渝双城经济圈的建设,又在更高层次上实现了历史地理单元的经济整合。

站在三星堆青铜神树之下回望,四川的行政区划变迁犹如一部微缩的中国治理史。从诸葛亮"益州险塞,沃野千里"的论断,到今天成渝地区双城经济圈的国家战略,这片土地始终在统一与分割的动态平衡中寻找最佳定位。这种智慧启示我们:行政区划既是地理的划分,更是政治的艺朮,在维护国家统一与促进区域发展之间,永远需要把握精妙的平衡。正如岷江之水,既需要都江堰的分流疏导,也要保持整体的奔涌向前。