特朗普将对华关税提至145%后,美股暴跌4%,科技股重挫近7%。这场金融震荡给自诩"交易高手"的总统当头一棒。

执政90天,特朗普多条战线陷入困境,如今不得不放低姿态,表示"希望达成协议"。而中方面对示弱,选择了"只读不回"。

特朗普为何突然急于谈判?中国的战略沉默背后有何深意?

特朗普上台后挥舞关税大棒,眼珠子都快黏在中国地图上了。他把对华关税从84%加到125%,再加上早先生效的20%,一口气推高到惊人的145%,这股莽撞劲儿让华尔街的精算师们冷汗直冒。

特朗普想象中的"美国胜利"却变成了一场滑稽的自伤表演。

美股市场像受惊的野马,剧烈甩动着背上的投资者。

纳斯达克指数狂跌近7%,科技巨头们的市值像秋叶一样纷纷凋零。尤其是那些在中国有巨大市场的公司,苹果、微软、特斯拉等科技巨头们的股价被打得七零八落。

更加讽刺的是,就在市场惊魂未定时,特朗普却一反常态地发文称"现在是买入的最好时机",随后美股神奇地大幅反弹。这种反常操作立刻引来了民主党国会议员的质疑:特朗普团队是否利用内幕交易和市场操控非法获利?

弗吉尼亚州参议员凯恩的话颇具代表性:"当我的理发师都在问我,特朗普是不是在做空、是不是故意这么做来赚钱,就说明很多人对这事非常怀疑。"

一个政治家玩起了股市操盘手的把戏,这样的景象让华尔街和华盛顿都深感不安。

关税政策本应是严肃的国家经济工具,却被视为特朗普私人财富积累的跳板。分析人士指出,特朗普家族在这波市场波动中可能获利数十亿美元,这种行为已经超出了政策制定的伦理边界。

当关税战开始反噬美国自身,特朗普团队内部的"强硬派"与"市场派"矛盾也愈发尖锐。这场关税大棒已经变成了烫手山芋,让特朗普不得不开始寻找脱身的台阶。而这一切混乱局面,正好揭示了美国贸易政策背后的真实逻辑断层和战略迷思。

中国底气何来?面对特朗普家族的市场算计和美国的经济自伤,中国表现出了一种近乎冷静过头的从容。

当特朗普将关税大棒挥舞得像个愤怒的管乐队指挥时,中方以一记标准的"同等反制"还击,对美国所有进口商品同样加征125%的关税。这不是简单的"以牙还牙",而是经过精心计算的战略回应。

更令华盛顿决策层头痛的是,中方随后发表的一句话如同一盆冰水浇在了特朗普的头上:"鉴于在目前关税水平下,美国输华商品已无市场接受可能性,如果美方后续继续加征关税,中方将不予理会。"

这种"不与傻子共舞"的态度背后,是中国完整产业链的强大底气。作为全球唯一拥有联合国产业分类中所有工业门类的国家,中国的经济版图就像一块能够自我循环的完整拼图,而美国则更像缺了关键部分的马赛克。

商务部的表态更是掷地有声:"谈,大门敞开;打,中方也将奉陪到底。"这种底气不是凭空而来。正如七十年前的抗美援朝一样,今天的"金融抗美战争"同样遵循着"打得一拳开,免得百拳来"的逻辑。当年美军倚仗技术优势却在上甘岭战役中碰了壁,今天特朗普的关税武器同样在中国的产业长城前折戟。

中国经济自循环的能力远超美国的预期。如同一个健全的生态系统,即使外部环境恶化,内部依然能够维持平衡。相比之下,美国制造业的空心化使其对中国商品形成了近乎病态的依赖——离开中国制造,美国物价将立即飙升,通胀压力会像火山喷发一样难以控制。

这种中美经济结构的根本差异,决定了关税战的结局早已写在墙上。特朗普原以为能轻松取胜的博弈,正慢慢变成一场他无法承受的持久消耗战。而中国的战略耐心,恰如一面镜子,正照出美国政策的短视与浮躁。这场关税博弈已经超出经济领域,演变为全球多极化趋势下的一次重要战略测试。

四面楚歌的美国

全球多极化趋势下的美国,如今正像一个背负过重行囊的登山者,在各种矛盾的泥泞道路上举步维艰。

特朗普自诩为"谈判艺术家",却在上任不到90天内就把马斯克裁人、国际退群、军事基地收保护费、豪夺格陵兰岛、巴拿马运河、停战俄乌冲突、开战也门胡塞等多项政策变成了一堆烂尾工程。这些挫折不仅是战略失误,更折射出美国在全球的影响力正在不可逆转地下滑。

美国的财政状况更是堪忧得令人咋舌。国债已经膨胀到近37万亿美元的天文数字,2025年到期的就高达9.2万亿美元,仅今年6月就有6.5万亿美元等着讨债鬼上门。光是支付利息,美国每年就要烧掉1.13万亿美元,这笔钱足够在月球上建一座中等城市了。

更要命的是,欧洲和日本这些传统盟友闻到了血腥味,不仅纷纷抛售美债,还让欧元和日元对美元汇率突然上涨,这种反向收割让特朗普的财政团队像热锅上的蚂蚁一样坐立不安。

特朗普想使用单边主义的大棒政策收割世界,结果却是树敌处处。全球供应链正悄然发生重构,许多跨国公司已经开始把生产基地从中国转移到越南、马来西亚等东南亚国家,但这并不等于回流美国——高昂的人力成本和空心化的制造业体系让"制造业回流"成为一个奢侈幻想。

最具讽刺意味的是,欧盟、日本等美国盟友在这场中美贸易战中采取了一种微妙的"双轨政策":在安全上依靠美国,在经济上却越来越倚重中国。法国总统马克龙的表态相当典型:"美国暂缓关税是脆弱的暂停,未解决根本问题,欧盟致力于彻底取消!"

这种全面的内外交困局面,逐渐把特朗普政府推向了一个尴尬的战略死角。没有一个总统能够同时与全世界为敌还能全身而退,特朗普也不例外。在这种情况下,特朗普不得不开始寻找一条与中国谈判的后路,然而此时的中国早已不是那个会轻易妥协的对手。如何在不失面子的情况下找到一个台阶下,成了特朗普团队当前最棘手的问题。

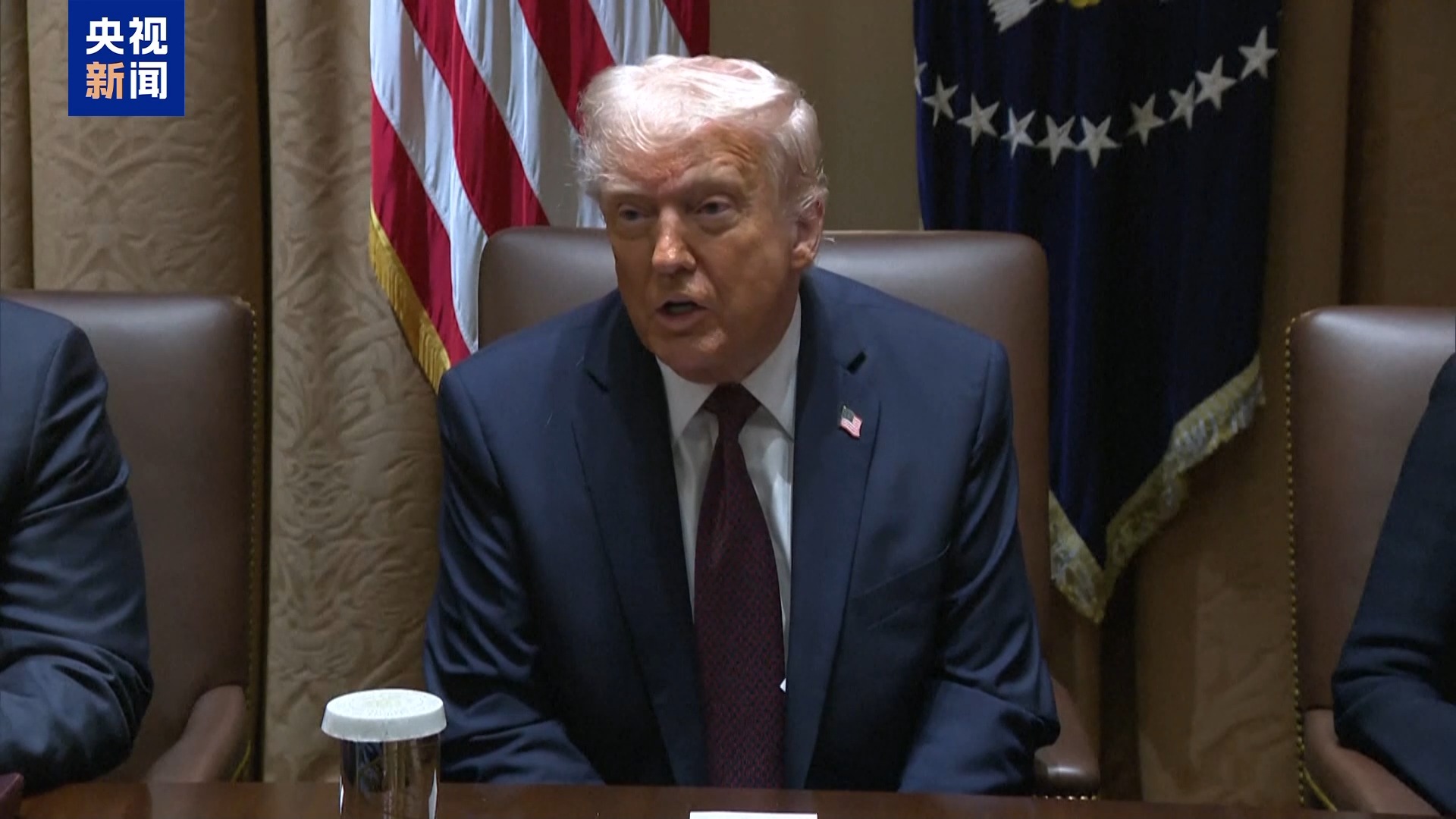

硬茬子遇到软柿子内外交困的特朗普不得不调整策略,在内阁会议上一边继续打肿脸充胖子恐吓全世界,一边却对中国说出了近乎示弱的话语:"美方很希望跟中国达成协议,对最终能达成对两国都有利的协议充满期待。"

这种态度转变像极了一场强弩之末的表演。特朗普个人性格的反复无常成为美中谈判最大的不确定因素,他的任性就像一个不按规则玩游戏的孩子,随时可能把谈好的协议撕成碎片。这种个人因素让美国的外交信誉受到了前所未有的侵蚀损害。

面对美方的软化态度,中国选择了一种"看戏"的姿态,这并非傲慢,而是基于对美国信誉危机的清醒认知。正如一位资深外交官所言:"美国信誉已经全面破产,如何还能、还敢相信?"这种"听其言,观其行"的态度,让特朗普的谈判策略陷入了一种尴尬的单向表演。

解决中美贸易不平衡的方法其实很简单:美国只需解除对中国的高科技封锁,出口芯片、半导体、信息设备、高端发动机等高附加值产品,就能轻松平衡很大一部分贸易逆差。然而美国担心这会加速中国的科技进步,宁愿继续困在自己设置的战略怪圈里打转。

特朗普在接受美国记者采访时,已经开始给自己找台阶下了:"美国希望跟中国达成协议,我们终究会找到双赢的办法。"这种表述与他此前咄咄逼人的态度形成鲜明对比,显示他已经意识到这场关税大战是一场无法取胜的游戏。

中国方面的态度则更加从容定力,不急于回应,不轻信美方,静待特朗普拿出实际行动。商务部的立场一直明确而坚定:"施压、威胁和讹诈不是同中方打交道的正确方式。"这场博弈很可能在美国中期选举前结束,因为一旦美国民众感受到关税战带来的物价上涨和经济压力,选票就会成为特朗普政府不得不面对的最后通牒。

结语中美关税博弈,不仅是简单的贸易谈判,更是大国战略定力与内政外交智慧的全方位较量。特朗普的关税大棒不仅没有迫使中国屈服,反而让美国陷入四面楚歌的境地。中国"只读不回"的态度,展现了大国的战略耐心与长远眼光。

在全球化深入发展的今天,任何国家都无法靠"单打独斗"解决复杂问题。美国究竟是选择继续挥舞关税大棒制造混乱,还是回归理性寻求互利共赢?这场博弈的结局,可能将重塑未来全球经济秩序。