胡艳秋是中国当代油画领域极具个人风格的女性艺术家,其创作以深厚的乡土情怀、独特的视觉语言和对传统文化的创新性转化著称。她的艺术实践不仅体现了对东北童年记忆的诗意回溯,更在东西方艺术交融中构建了兼具古典意蕴与现代审美的绘画体系。以下从多个维度解析其油画艺术的核心特征:

一、文化基因与艺术语言的交融

胡艳秋的油画创作根植于中国传统艺术的精神内核,同时吸收了西方绘画的技法与观念。她在鲁迅美术学院求学期间,对汉代画像砖石刻产生了浓厚兴趣,其线条的简洁性与动态韵律成为她绘画的重要灵感来源。这种以线造型的技法突破了传统油画的体积塑造逻辑,转而通过流畅的轮廓线与平面化的色块组合,营造出类似中国水墨的写意性。例如,她对人物动态的捕捉不追求解剖学精准,而是通过线条的流动感传递神韵,使画面呈现出“古朴而生动”的东方美学特质。

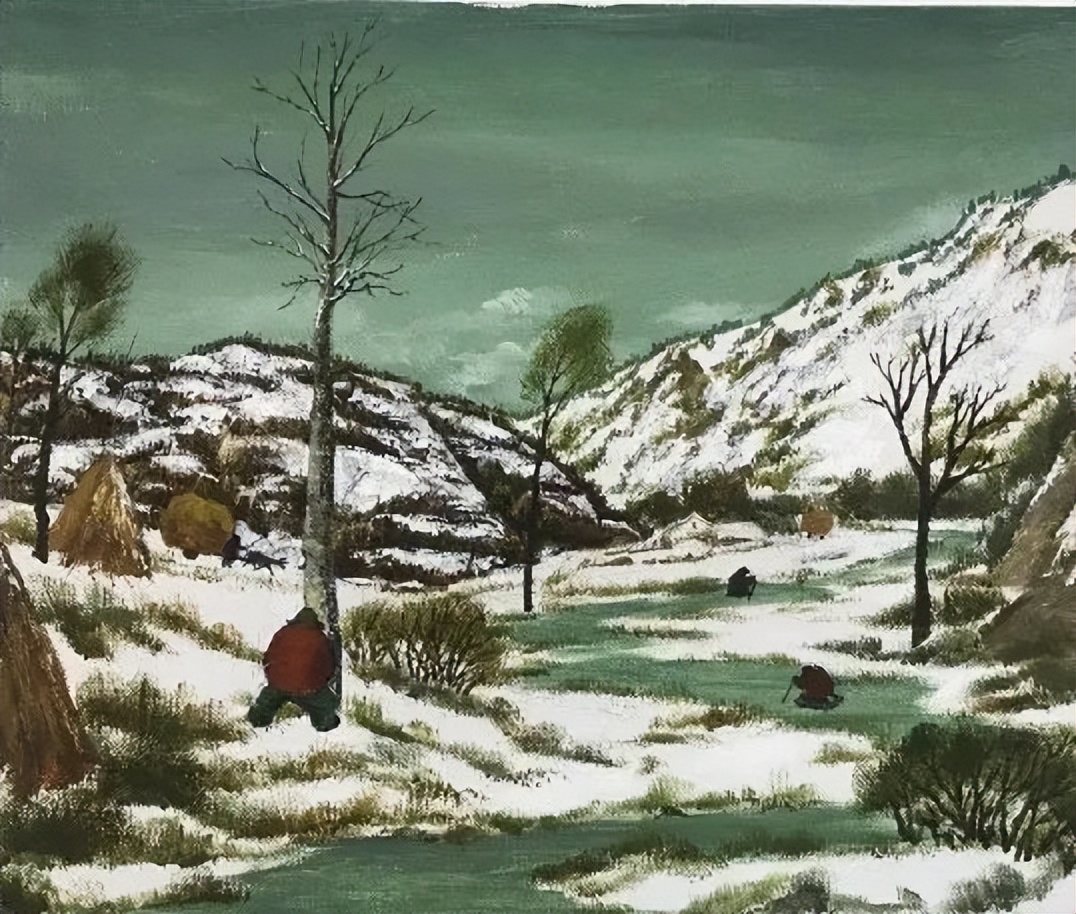

同时,她深入研究敦煌壁画的色彩体系与尼德兰画家老彼得·布鲁盖尔的乡土叙事,将两者融合为独特的视觉表达。布鲁盖尔式的俯视构图与生活化场景被注入敦煌艺术的装饰性色彩,形成高饱和度色块与几何化空间结构的组合。这种跨文化嫁接不仅赋予画面强烈的视觉冲击力,更通过色彩的情感象征性(如朱红象征节庆、靛蓝隐喻塞北寒冬)强化了地域文化的在场感。

二、童年叙事与集体记忆的再造

胡艳秋的创作主题始终围绕东北乡村的童年经验展开,但其作品并非简单的怀旧再现,而是通过意象重构构建了一个超越时空的精神原乡。画面中反复出现的元素——皑皑白雪覆盖的田野、冰封的河道、嬉戏的孩童、农家院落——既是个人记忆的碎片,也是北方农耕文明的集体符号。她通过将场景高度提纯(如简化建筑细节、弱化透视关系),使具体物象升华为象征性符号,形成类似民间年画的叙事逻辑。这种处理手法既保留了乡土生活的质朴气息,又赋予画面超现实的梦幻质感,暗示着记忆的朦胧性与重构性。

值得注意的是,她对“童年”的诠释突破了私人经验的局限。画面中的人物常以群体形象出现,动作姿态充满仪式感(如集体游戏、节庆活动),个体身份被模糊化,转而成为文化共同体的隐喻。这种集体记忆的视觉化,既是对现代化进程中乡土文化消逝的挽歌,也是对传统生活方式精神价值的重构与肯定。

三、时间性与空间性的哲学表达

胡艳秋的作品在时空处理上展现出独特的思考维度。她常通过多重时空并置打破线性叙事:同一画面中可能同时存在冬季的雪景与秋季的麦垛,或将不同年龄段的孩童形象交织于同一场景。这种非线性叙事既呼应了中国传统绘画的“散点透视”观,又暗含对记忆碎片化本质的深刻认知。例如,画面中冻结的河流既是对东北自然景观的写实描绘,也可解读为时间凝固的象征——童年在此成为永恒的精神栖息地。

空间构建上,她独创性地将中国山水画的“三远法”融入油画创作。通过高视点构图与景深层次的压缩,画面既保留西方风景画的纵深感,又呈现出类似山水长卷的绵延意境。远山、村落、人物的比例关系常突破物理真实,通过夸张的大小对比强化视觉张力,使观者在微观与宏观的视角切换中体验时空的流动性。

四、女性视角与情感书写

作为女性艺术家,胡艳秋的创作展现出独特的性别经验与情感特质。她对日常生活的关注聚焦于非宏大叙事场景:灶台边的忙碌、冰面上的嬉戏、节庆时的家庭团聚等细节,皆被赋予深刻的情感重量。这种微观叙事不仅颠覆了传统历史题材油画的英雄主义倾向,更通过女性特有的细腻观察,揭示了乡土社会中潜藏的生命力与温情。

其色彩运用也带有鲜明的性别特征。不同于男性画家常采用的低明度色调,她偏爱使用粉绿、鹅黄、珊瑚红等柔和的中间色系,即使描绘寒冬景象也通过光线处理(如雪地反光、灯笼暖光)营造出温暖的视觉氛围。这种色彩心理学策略既是对东北严酷自然环境的诗意转化,也隐喻着女性视角下对苦难的柔化与超越。

五、艺术教育的反哺与创新

作为艳秋艺术学校的创办者,胡艳秋的教学实践与艺术创作形成双向滋养。她在教学中强调“以线传神”“以色写意”的东方美学理念,这种教育理念反哺其创作,使其作品在保持油画媒介特性的同时,愈发凸显中国艺术的写意精神。例如,近年作品中出现的泼彩技法,可视为对传统水墨“墨分五色”理论的当代转译——通过油彩的流淌性与叠加效果,营造出类似水墨氤氲的肌理质感。

此外,她通过艺术教育实现文化传承的使命意识,也深刻影响着创作主题的选择。画面中频繁出现的学堂、师徒互动场景,既是对个人办学经历的视觉记录,也暗含对民间艺术传承危机的回应。这种将个体经验升华为文化担当的创作路径,使其作品超越个人抒情,获得更深层的社会学意义。

胡艳秋的油画艺术在全球化语境中构建了独特的文化坐标。她以东北乡土为精神原乡,通过跨文化语法的创造性转化,既延续了长安画派“一手伸向传统,一手伸向生活”的学术脉络,又为当代油画的本土化提供了新的可能性。其作品中的童年意象、时空哲思与女性书写,共同构成一部视觉化的文化人类学文本,在记忆重构与当下对话中,持续拓展着乡土叙事的当代维度。这种艺术实践不仅是个体生命经验的诗意表达,更成为观照中国传统文脉现代转型的重要案例。