正值国际消费者权益日,“胖东来红裤头”的消费纠纷事件却在短短两个月内上演了堪比影视剧的离奇反转。

从“消费者维权”到“企业自证清白”,再到“维权者反诉被网暴”,这场风波不仅撕开了互联网时代舆论战的复杂面目,更让公众陷入深思:当真相被情绪裹挟,谁才是真正的受害者?

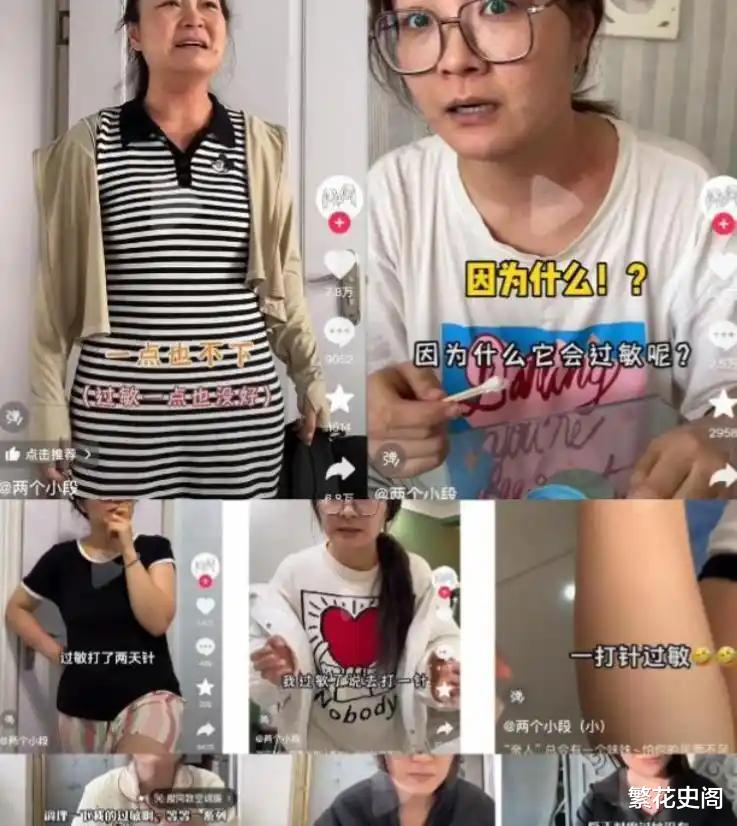

第一幕:一场“掉色内裤”引发的信任危机今年2月初,河南许昌的短视频博主“两个小段”发布了一条控诉视频:她在胖东来超市购买的一款红色内裤出现严重掉色问题,导致其皮肤过敏并确诊为接触性皮炎。

视频中,她展示了医院诊断书和与胖东来工作人员的沟通记录,称对方仅愿意赔偿500元,而自己“并非为了钱,只想要一个公道”。

由于胖东来素以“极致服务”闻名,此事迅速冲上热搜,评论区充斥着“塌房了”“资本套路”等声讨。

面对舆情,胖东来的反应堪称教科书级别:第一时间陪同消费者就医并垫付费用,成立专项调查组,委托第三方机构检测涉事商品。

2月14日,胖东来发布长达53页的调查报告,显示该内裤符合国家纺织品安全标准(GB 18401-2010),掉色属正常浮色现象,且过敏原检测未指向内裤材质。

然而,企业仍以“避免争议”为由下架该品牌商品,并承诺优化售后流程。

与此同时,网友扒出“两个小段”过去一年曾在多个平台发布“维权视频”,内容涉及超市购物车丢失索赔、餐厅异物投诉等,质疑其“职业打假”动机。舆论开始转向,认为她“碰瓷企业”“索要天价赔偿”。

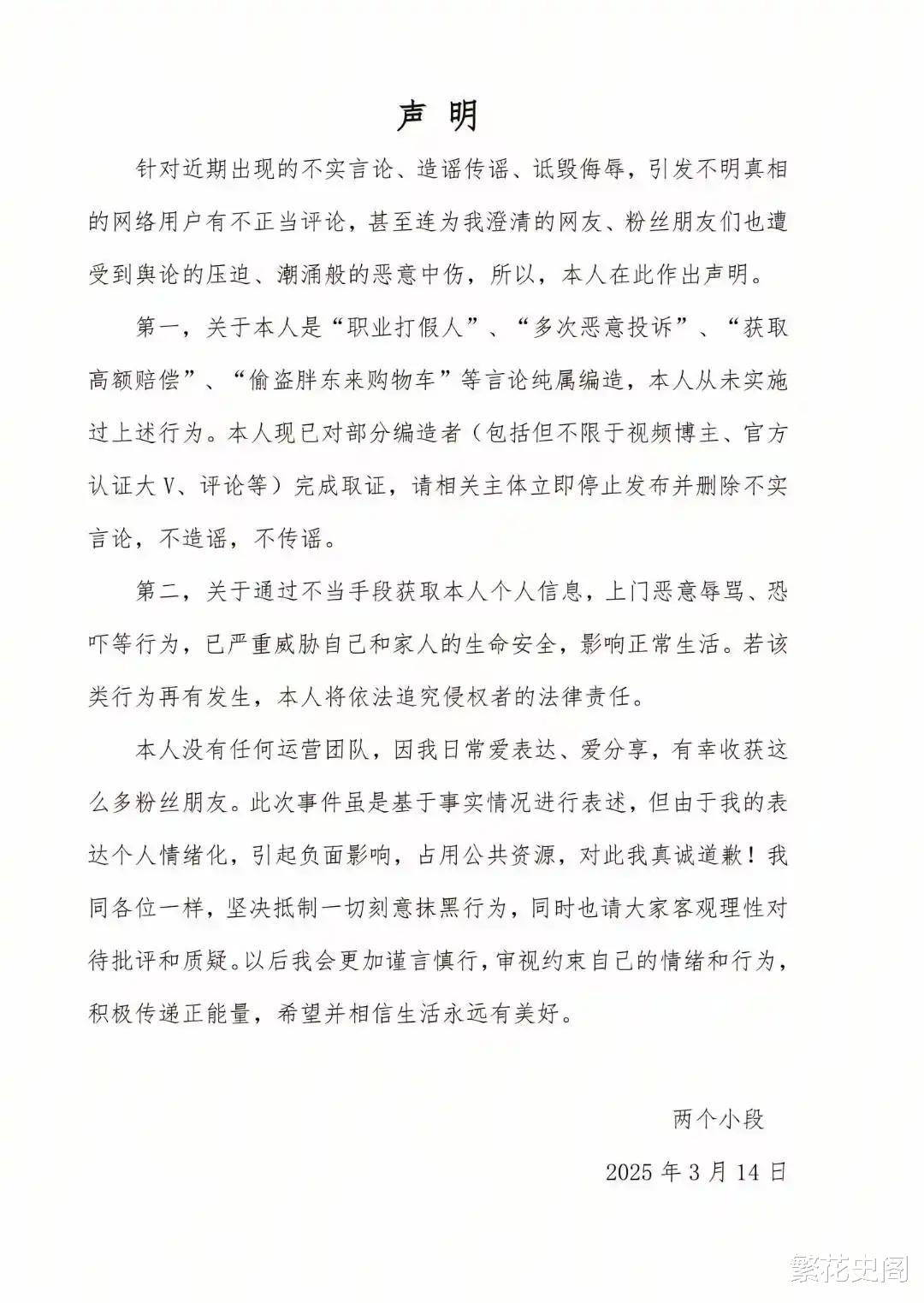

正当公众以为事件尘埃落定时,3月14日,“两个小段”突然发布道歉声明,内容却耐人寻味:她否认自己是职业打假人,称此前维权均基于事实;强调自己遭遇到人肉搜索、上门恐吓等违法行为,已报警并取证;同时为“情绪化表达引发争议”道歉,但坚持“初衷是维护消费者权益”。

“两个小段”发布声明

声明发布后,相关话题再度引爆网络,支持者认为她“被资本打压”,反对者则嘲讽其“戏精附体”。有法律博主指出,若胖东来追责百万赔偿的声明属实,这场纠纷或将成为中国消费者维权史上的标志性案件。

这场罗生门般的闹剧,暴露出的远不止一桩消费纠纷的真相。

企业的困境:服务神话与风险管控的悖论胖东来在此事件中的应对,同样折射出服务型企业的两难。

一方面,胖东来迅速响应、全额担责的姿态延续了“顾客至上”的品牌形象,甚至不惜下架合格商品以平息争议。

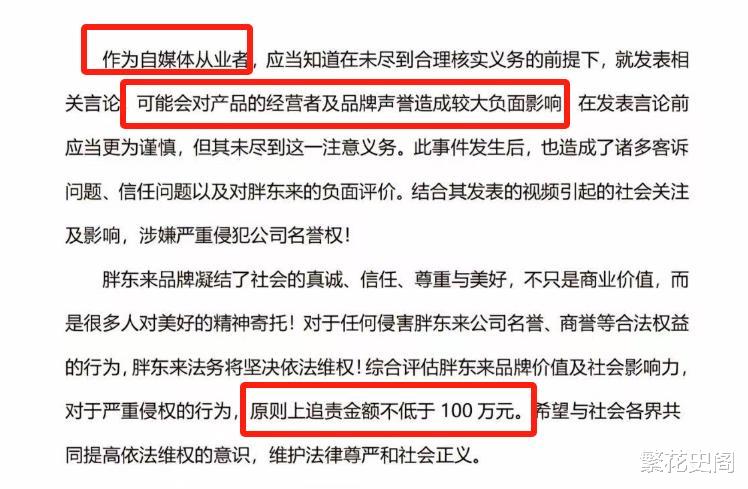

另一方面,高调宣布追责百万赔偿的做法,又显露出对恶意投诉的“零容忍”态度。

这种矛盾背后,是服务行业长期面临的隐形成本:据中国消费者协会统计,2024年职业打假人恶意投诉案件同比增加37%,其中约15%涉及伪造证据。企业若一味让步,可能助长投机行为;若强硬反击,又可能误伤真实消费者,损害品牌公信力。

胖东来的选择或许提供了一个折中样本:用透明化调查捍卫商业信誉,以法律武器震慑恶意抹黑。但如何平衡“人情味”与“规则感”,仍是所有企业亟待破解的难题。

维权or碰瓷?法律与道德的边界之辩事件最核心的争议,莫过于“两个小段”的行为是否构成恶意维权。

根据《消费者权益保护法》,消费者享有监督批评权,但若虚构事实诋毁商誉,则可能触犯《民法典》第1024条(名誉权侵害)或《刑法》第221条(损害商业信誉罪)。

值得注意的是,2023年最高人民法院发布的《关于审理网络侵权纠纷案件适用法律若干问题的规定》明确,自媒体博主需对发布的“事实性内容”承担举证责任,否则可能被认定为诽谤。

具体到本案,“两个小段”的过敏是否由内裤直接导致、其过往投诉是否存在主观恶意、胖东来的百万索赔是否合理,均需司法机关依据证据裁定。

而在判决出炉前,舆论场的“道德审判”早已越俎代庖——这恰恰揭示了当前维权生态的畸形:消费者担心维权反被污名化,企业畏惧舆情失控,而真正该被讨论的法治程序,却淹没在口水战中。

一场没有赢家的战争截至现在,胖东来尚未对“两个小段”的最新声明作出回应,许昌市场监管部门已介入调查。

无论最终结果如何,这场风波都已留下深刻的教训:对消费者而言,维权需理性克制,避免情绪裹挟事实。对企业而言,善待顾客不等于无底线妥协。

对公众而言,在真相浮出水面前,保持审慎的沉默或许比激情站队更有价值。

在这场罗生门中,没有一片雪花是无辜的。