理论在一个国家的实现程度,决定于理论满足这个国家的需要的程度。

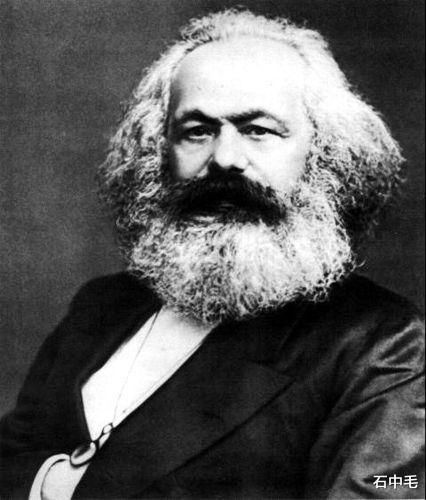

(马克思.《黑格尔法哲学批判导言》.《马恩选集》.第一卷.)

一个“理论”,其影响的大小,并不在于它本身的“能量”,而是受“需要”的程度。就算一个理论很“精辟”,可是现实生活不“需要”,那也只能束之高阁。如果一个理论,能解决社会生活中的许多问题,击中、切中要害;那么,就是一个最受欢迎、影响力最大的理论。

这和一个商品的情况差不多;商品是否畅销,决定于它满足市场需要的程度。在经济社会中,“理论”也是一种商品。

“理论”如果能“救急”、满足一个国家最迫切的需要;这个理论,就将广泛转播,成为第一理论。

如果一个理论空洞无物、脱离实际,就是“上门推销”,一个国家的公民,也不会学习那个理论。

理论,是文化意义上的;能不能实现或者实现的多少程度,在于现实斗争生活需要那个理论的程度。一个国家,越是急需要那个相应的理论,那个理论就最能实现,也实现的最多。

一个国家,现实发生火热的斗争,诸如政治、经济等方面;在此时,出现一个顺应潮流需要的理论,那么这个理论必然最受欢迎。

一个理论,如果确实是“好理论”,但是,在当前或某一个时期,现实生活并不需要,那这个理论,也只好存起来了;未来的某一时期或某一区域,也许能用得着。

国家,一般有两种状态:一、安定团结、社会稳定;二、有各类问题、矛盾冲突。后一种状态,就是急需变革的时代;在这种时代,就需要理论、意识形态来作为“旗帜”。就会涌现出许多理论、思想,其中,最满足民众需要与利益的那个理论,就影响最为广泛,因为它满足了人民的需要。

战国时期,出现了“百家争鸣”,有几百套“学说”;儒家,只是其中“一家”。到了汉朝,董仲舒提出“罢黜百家,独尊儒术”。儒家成了主流意识形态,因为儒家最满足当时的国家需要,所以儒家成了“最大家”。是现实情况,需要什么理论;而那个理论最能满足需要,因此那个理论就实现最大化。

提出一套理论,出版一些论著,可是,如果不解决实际问题,对于那个国家的现实生活,并不需要。那么,理论只是自己认为“好”,人民群众只是看了一眼,就再也没有什么兴趣了。

如果一个人或重要人物,脱离现实生活、高高在上、在象牙塔中享受,不明白、不知道人民最迫切的需求,只是高谈阔论、连篇累牍的“出书”、搞理论。这样的理论,人民并不需要,就是自认为“高深”,那也是“自大一点”。

相反,想人民之所想、急人民之所急,一个理论符合、代表人民的切身利益,人民心里有数。

一些畅销书、畅销商品,一定程度上,是因为有市场需求,但还有个原因,是“炒作”起来的。真正的、代表人民利益的理论,拒绝炒作、拒绝宣传,是让人民发自内心的认可。不是因为权势、官位、水军,而让奴颜媚骨的人吹捧、表忠心,甚至搞个人崇拜,强制人民去“效忠”。

一个国家在某些特殊的时代、时期,由于所在国公民的特殊性,产生一些邪恶的、极端的理论,像“纳粹主义”。许多人会信仰、认同一个错误的理论,并为之疯狂,因为那个“理论”是官方的;对权力的奴性、谄媚是人类的通病。

能满足每个人,每个家族,每个国家的理论,道德经,影响最深远!