文/编辑:兔酱漫娱

本文陈述所有内容皆有可靠信息来源赘述在文章结尾

南京大屠杀,中华民族永远的伤痛。

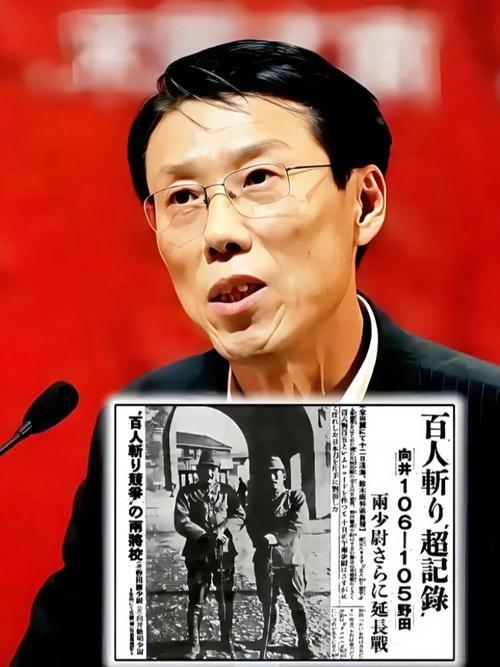

然而,曾经的《人民日报》副主任马立诚,却公然否认这段历史,为日本侵略行径开脱,甚至鼓吹“中日友好”,主张“搁置历史争议”。

他的言论,彻底点燃了国人的怒火,也将他推向了深渊,在香港街头被暴打,或许只是他咎由自取的结局。

聚光灯下的讲台到人人喊打的过街老鼠,马立诚的堕落令人唏嘘。

时代的弄潮儿

时代的弄潮儿1946年,马立诚出生在南京一个普通的工人家庭。

这座城市,曾见证了中华民族最深重的苦难,也承载着无数中国人民的辛酸记忆,日军侵华的铁蹄,曾在这里肆虐,留下了难以磨灭的历史伤痕。

战后的南京,满目疮痍,断壁残垣无声地诉说着那段屈辱的历史。

尽管马立诚出生时战争已经结束,但他依然能够感受到战争的阴影笼罩在这座城市上空。

童年的马立诚,展现出对知识的强烈渴望,他喜欢阅读,从书本中汲取营养,了解世界,也了解历史。

他敏锐的头脑和过人的记忆力,让他在同龄人中脱颖而出。

然而,时代的洪流裹挟着他,十年浩劫让他错失了宝贵的学习机会,他的才华被埋没,理想被搁浅,人生轨迹也因此发生了改变。

1977年,高考制度的恢复,如同一道曙光,照亮了马立诚的人生。

31岁的他,带着对知识的渴望和对未来的憧憬,毅然走进了考场,并以优异的成绩考入武汉大学历史系。

大学时代,马立诚如鱼得水,他的文学才华得到了充分的展现,他的文章犀利深刻,见解独到,观点鲜明,常常引起激烈的讨论。

他的文章屡屡见诸报端,在校园内声名鹊起,成为各大报社争相邀请的撰稿人。

毕业后,他顺利进入《中国青年报》,随后又凭借其出色的写作能力和独到的见解,被调入《人民日报》评论部,开始了他的“公知”生涯。

1989年,他的代表作《交锋》问世,这部以改革开放为背景,探讨中国社会政治思潮的著作,引起了广泛的关注和讨论。

书中,马立诚以犀利的笔锋和深刻的洞察力,剖析了中国社会转型时期面临的各种问题和挑战。

这本书让他名声大噪,成为了中国最具影响力的知识分子之一,也奠定了他“敢言”的“公知”形象。

然而,在这看似辉煌的成就背后,却隐藏着令人担忧的种子。

他思想中的一些偏颇和激进的观点,如同潜伏的暗流,为日后的悲剧埋下了伏笔。

坠入深渊

2002年,对马立诚来说,是一个命运的分水岭。

这一年,他作为中国新闻代表团成员,前往日本进行交流访问。

本应是一次促进中日文化交流的普通访问,却成为了他人生的转折点,将他引向了万劫不复的深渊。

抵达日本后,马立诚受到了日方“超规格”的接待。

他被安排入住豪华酒店,享受着米其林级别的盛宴,还有专人陪同游览,无微不至的关怀让他受宠若惊。

在与日本学者的交流中,日方刻意回避战争责任,将南京大屠杀轻描淡写为“学术争议”,

并大肆宣扬所谓的“日本经济援助论”和“文化交流贡献论”,试图淡化甚至抹杀日本侵略战争给中国人民带来的深重灾难。

起初,马立诚还对日方的说法持保留态度,并试图在一些场合表达自己的观点。

他深知南京大屠杀的残酷真相,也明白日本侵略战争给中国人民带来的巨大伤害。

然而,在日方精心编织的谎言和糖衣炮弹的轮番攻势下,他的思想防线开始逐渐瓦解。

日方为他安排的顶级学者座谈、名流私人酒会,以及各种文献古籍的特别开放,更让他沉浸在一种虚假的荣耀之中,迷失了自我。

他开始怀疑自己一直以来坚持的历史观,逐渐被日方歪曲的历史叙事所迷惑,甚至开始认同日本右翼的观点。

这场精心策划的文化之旅,实际上是一场精神的“狩猎”,将马立诚一步步引诱进陷阱。

他被日方学者吹捧为“中日友好的桥梁”,被赞誉为“理解日本文化的先驱”,这些溢美之词让他飘飘然,逐渐失去了辨别是非的能力,最终彻底沦陷。

亲日言论的代价

亲日言论的代价回国后,马立诚判若两人。他发表了《对日关系新思维》一文,公然鼓吹“中日友好”。

主张“搁置历史争议”,甚至为日本侵略行径辩护,声称南京大屠杀是“战争的不可避免的伤亡”。

这篇文章一经发表,立刻在国内引起了轩然大波。

舆论一片哗然,人们纷纷谴责马立诚的言论,认为他背叛了国家和民族,是民族的败类。

曾经的“公知”一夜之间变成了“汉奸”,网民的谴责如同潮水般涌来,曾经的支持者也纷纷表示失望,与他划清界限。

《人民日报》迅速做出反应,将其开除公职,以示惩戒。各大高校、出版社也纷纷与其解约,曾经的荣耀和光环瞬间化为乌有。

面对外界的强烈批评,马立诚不仅没有反思自己的错误,反而变本加厉。

接连发表了《脱离反日》、《日本不必向中国谢罪》等更加激进的言论,彻底沦为了日本右翼势力的传声筒。

他甚至公开否认南京大屠杀的存在,声称这只是被夸大的“战争事件”,是“中国政府的宣传”。

他甚至歪曲历史,声称日本发动战争是为了“建立大东亚共荣圈”,是为了“帮助亚洲国家摆脱西方列强的殖民统治”,其荒谬的逻辑令人瞠目结舌。

在国内遭到全民抵制后,他逃往日本,寻求庇护,并天真地以为可以得到日本政府的庇护和重用。

然而,日本只是利用他作为攻击中国的工具,一旦失去利用价值,便毫不留情地将其抛弃。

几年后,他被日本以“非法滞留”的罪名驱逐出境,狼狈地逃到了香港,曾经的荣耀和梦想,最终都化为了泡影。

咎于自取

咎于自取在香港,马立诚试图重新开始,在凤凰卫视找到了一份工作,继续从事评论员的工作。

他以为可以在这里重新获得话语权,继续宣扬他的“中日友好”论调。

然而,他并没有吸取教训,仍然坚持发表亲日反华的言论,继续挑战着国人的底线,触碰着民族的伤疤。

香港,这片土地上的人民,对国家和民族的认同感尤为强烈。

他们亲身经历了英国殖民统治的黑暗时期,更加珍惜来之不易的回归,马立诚的言论,在这里显得尤为刺耳,引起了香港民众的强烈不满和愤慨。

最终,在一个夜晚,马立诚在香港街头被一群爱国青年套上麻袋暴打,为他的叛国行径付出了代价。

这或许不是正义的伸张,但却表达了人民的愤怒和对历史的捍卫。

曾经的“公知”,如今沦为人人唾弃的“汉奸”,这究竟是个人悲剧,还是时代的警示?