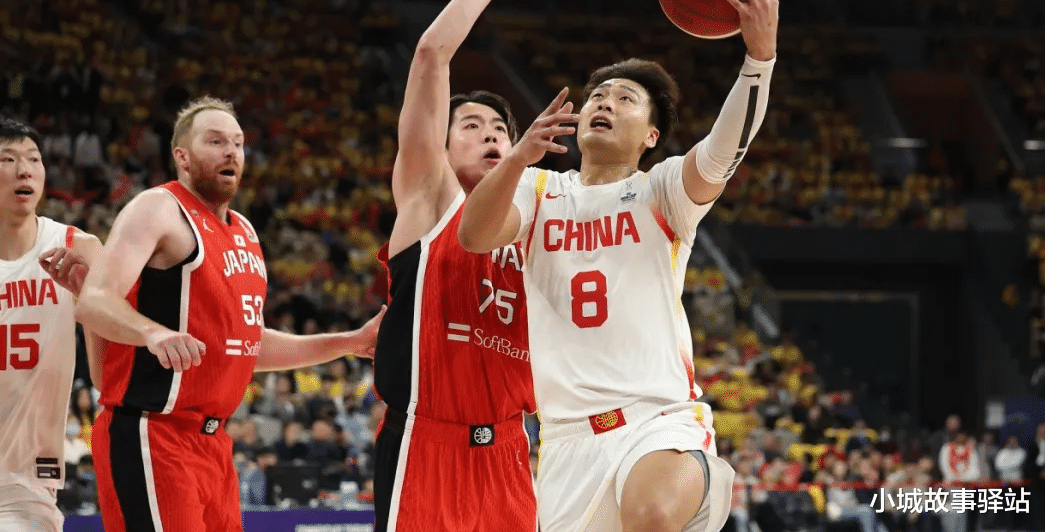

中国男篮以100:58的比分“血洗”日本队,42分的分差让全网沸腾。赵睿的怒吼、曾凡博的封盖、郭士强的战术轮换,似乎都在宣告“中国篮球回来了”。

但狂欢背后,评论区却暗流涌动:“日本队连八村垒都没上,这胜利有意义吗?”,“2019年输波兰的痛还没忘,这次赢了‘二队’就吹上天?”,“年轻球员是敢拼,但打欧美强队还能这么硬吗?”

球迷的质疑并非“泼冷水”,而是源于对中国男篮“虚假繁荣”的PTSD——我们曾因一场胜利盲目乐观,却在世界赛场上屡屡碰壁。

这场大胜,究竟是涅槃重生的起点,还是又一次“自嗨式狂欢”?

比输球更可怕的,是“赢麻了”背后的幻觉:

“大胜=实力飞跃”,忽视了对手的“战略性放弃”。日本队此战雪藏6大主力,派出平均25岁的“2.5队”练兵,其目的既为保护核心球员,也为用中国主场锤炼新人。反观中国队,周琦、赵睿等主力悉数出战,备战时间长达21天,而日本队集训不足10天。以全主力对阵,胜利的含金量需理性看待。

“锋线爆发=人才井喷”,选择性忽视青训断层。曾凡博、朱俊龙的亮眼表现固然可喜,但本届大名单中,中国队仍依赖“老将+归化”组合,而日本队“2.5队”已开始批量启用00后球员。更残酷的是,中国U18男篮近年屡负日韩,青训断层仍是悬在头顶的达摩克利斯之剑。

“团队篮球=体系成熟”,掩盖战术僵化痼疾。虽然此役12人轮换11人得分,但面对高强度防守时,中国队仍暴露出“战术依赖个人突破”“三分稳定性差”等问题。反观日本主力阵容,其“小快灵+三分雨”打法已接轨国际,2024年奥运会对阵法国时单场命中20记三分。

中国男篮要想崛起,从“打赢残阵”到“重返奥运”,大家都纷纷各抒己见:

青训“造血”而非“输血”,建立“校园+职业”双轨制。可以借鉴日本“高中联赛全国直播”模式,扩大CUBA影响力,让“打球”成为青少年的职业选择而非“退路”。强制CBA俱乐部与地方中小学共建青训中心,解决“选材面窄”困境。

用“欧洲化”对抗破局,放弃“美式英雄球”幻想。引入塞尔维亚教练团队,强化挡拆后中远投、无球跑动等“团队基本功”。与立陶宛等欧洲国家合作,组建专业体能团队,解决“第四节崩盘”魔咒。

心理干预常态化,给球员装上“大心脏”。定期组织“高压模拟赛”,在观众噪音、裁判误判等干扰下训练关键球处理。聘请运动心理学专家,为球员提供赛后心理复盘,避免“2019年边线球阴影”重演。

“真正的强者,从不为击败‘2.5队’自满,而是以更高处的星辰为标尺。”当易建联退役时说出“中国篮球的未来,拜托各位了”,这句嘱托不该是悲情注脚,而应是破釜沉舟的号角。

42分的大胜,可以欢呼,但请别满足;

42分的差距,是对手的选择,更是我们的警钟。