2023年3月21日,台湾某娱乐记者的社交账号突然弹出新消息提示。正在星巴克码字的自由撰稿人林晓手指微颤——大S病逝相关话题下,汪小菲与S妈的聊天记录截图像投入湖面的巨石,瞬间激起千层浪。这个看似普通的周三下午,数千万网民在手机屏幕前经历了一场集体认知地震。

这种戏剧性反转早已不是网络时代的孤例。根据微博舆情研究院2023年度报告,全年共发生重大舆论反转事件37起,平均每10天就有一起"打脸"事件登上热搜。从王力宏李靓蕾离婚大战到汪小菲家事风波,吃瓜群众们逐渐意识到:热搜榜单上的每个词条,不过是真相拼图的一块碎片。

在汪小菲事件中,我们目睹了典型的信息传播悖论。S妈接受采访时声泪俱下的控诉,与聊天记录里温言细语的对话形成魔幻对比。这种矛盾恰恰印证了哈佛大学传播学教授艾米丽·张的最新研究:在社交媒体时代,68%的争议性事件存在关键信息缺失,公众接收到的往往是经过精心剪辑的"故事版本"。

当我们回放事件时间轴,会发现一个耐人寻味的细节:在S妈爆出"咆哮电话"指控后12小时内,相关话题的短视频播放量突破2.3亿次。这些传播最广的视频片段,往往只有15秒的激烈争吵描述,却省略了后续的聊天记录澄清。这种传播特性完美契合了麻省理工新媒体实验室提出的"信息速食理论"——越是碎片化、情绪化的信息颗粒,越容易在社交平台形成病毒式传播。

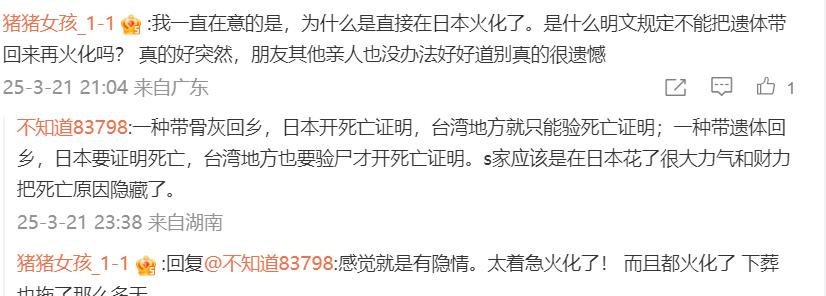

葛斯齐曝光的聊天记录像一剂解药,但也带来了新的疑问。根据数字取证专家的分析,这些记录存在明显的时间线跳跃,关键对话节点的时间戳被人为模糊处理。这不禁让人想起2022年轰动全网的"林生斌事件",当时当事人放出的聊天记录截图也被发现存在PS痕迹。在数字化时代,连"实锤证据"本身都可能成为精心设计的表演道具。

更值得警惕的是情感营销的产业化运作。某知名危机公关公司内部文件显示,他们为明星客户设计的舆情方案中,"遗愿""母爱""临终关怀"等关键词的出现频率高达92%。这些精心设计的情感符号,就像编剧手中的分镜脚本,精准戳中公众的共情穴位。大S事件中"买最大墓地"的恳求,与具俊晔"守护到最后"的表白,本质上都是同一套情感营销话术的不同变奏。

在这场全民参与的舆论狂欢中,一个吊诡的现象正在发生:越是激烈的道德审判,离事实真相反而越遥远。清华大学新闻学院2023年的研究数据显示,在热点事件中,只有7.2%的参与者会主动查证多个信源,超过60%的用户仅根据热搜标题形成判断。这种认知惰性造就了"后真相时代"的独特景观——情感共鸣比事实核查更具传播力。

心理学家的实验揭示了更深层的集体心理机制。当网民们为"渣男""恶婆婆"等标签吵得不可开交时,实际上是在借他人酒杯浇自己块垒。加州大学的社会情绪监测系统显示,汪小菲相关话题的热议时段,恰好与北上广深晚高峰地铁拥挤指数峰值重合。那些在车厢里刷手机的上班族,或许正通过道德批判宣泄自己的工作压力。

平台算法的推波助澜则将这种情绪共振推向极致。某短视频平台的前算法工程师透露,他们的推荐系统会给"立场鲜明的情感宣泄类内容"额外加权。当用户连续观看3条谴责汪小菲的视频后,系统会在30分钟内推送20条同质化内容,这种信息茧房效应使得理性讨论的空间被急剧压缩。

在经历了无数次的舆论反转后,越来越多的网民开始掌握"让子弹飞"的生存智慧。知乎平台上"如何辨别真假实锤"的科普帖获得280万收藏,B站UP主制作的《吃瓜防打脸指南》系列视频播放量突破5000万。这些自发的民间科普,标志着网络公民意识的觉醒。

但技术手段终究无法替代人性温度。当我们围观他人的人生悲剧时,或许应该记住《黑镜》编剧查理·布鲁克的那句忠告:"每个热搜词条背后,都是真实的人生在破碎。"在汪小菲想要为前妻购置的墓地旁,在S妈反复擦拭的手机屏幕上,在两个孩子突然懂事的眼神里,藏着社交媒体永远无法呈现的生命重量。

结语站在2023年的数字十字路口回望,汪小菲事件就像一面棱镜,折射出这个时代的认知困境与突围可能。当热搜榜单不断刷新,我们或许应该学会像考古学家那样工作——耐心拼接信息碎片,谨慎对待每个"实锤",在情绪洪流中守护理性的方舟。毕竟,在这个全民皆记者的时代,我们既是真相的消费者,也是真相的生产者。下一次热搜爆发时,你会选择做愤怒的审判者,还是清醒的拼图人?