你知道吗?历史上的大人物孔子,他的后代至今仍在传承儒家文化,历经千年仍旧影响着现代社会。孔子的后裔,从宋代的“衍圣公”到现代的普通公民,每一代的传承者都有着不同的命运和故事。尤其是孔德成,这位在民国时期被封为“衍圣公”的孔子第76代直系后人,他的一生充满了传奇色彩。而今天,孔子的第83代后人,一名90后女孩孔念莹,她又是如何在现代社会中继承家族的文化传统呢?这背后隐藏的故事,是否让你好奇万分?

让我们先从远古说起。孔子,名丘,春秋时期的鲁国人,是儒家文化的创始人。他的思想,经过两千多年的传承,影响深远。孔子的家族,尤其是他的直系后代,一直被尊为“衍圣公”,这一头衔自宋代开始,成为他们家族的标志。

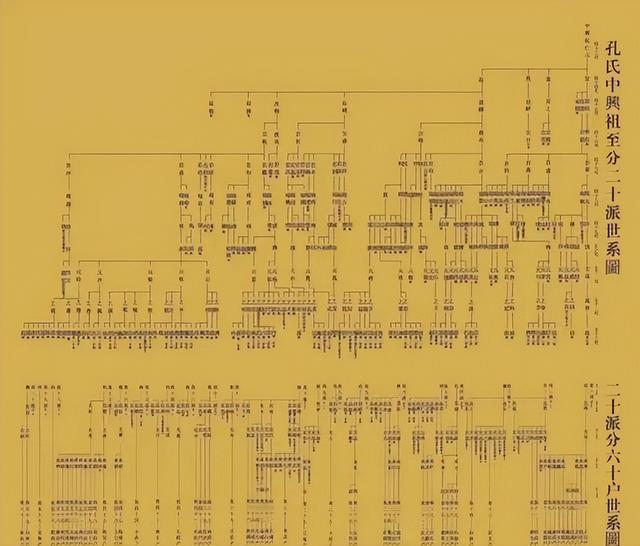

1055年,宋仁宗封孔子的第四十六代嫡长孙为“衍圣公”,自此,这一尊贵的称号便世代相传。这不仅是对孔子血脉的尊重,更是对儒家文化持续传承的肯定。孔子的后代们,不论是在帝制时代还是在现代社会,都担负着传播儒家文化的使命。

1935年,一个重要的转折点到来了。民国政府将“衍圣公”的爵位改为“大成至圣先师奉祀官”,这一改变,不仅是对孔子家族地位的再确认,也标志着一个时代的变迁。孔德成,这位在1920年出生的孔子后代,成为了最后一位“衍圣公”,他的一生几乎都在为维护和传承儒家文化而努力。

孔德成的一生,可以说是波澜壮阔。1948年,他在国内形势动荡不安的背景下,赴美留学,致力于向世界传播中国的儒学文化。不久后,随着1949年新中国的成立,孔德成选择跟随蒋介石去了台湾,从此,他的命运与大陆发生了分离。

在台湾,孔德成并没有过多涉足政治,他的心思更多地放在了教育和文化的传承上。他在台湾大学和辅仁大学教授中国古典文学和史学,尤其是研究“三礼”和“金文”。孔德成致力于推动中华文化的复兴,甚至联名发起设立“中华文化复兴节”的倡议,并将孔子的诞辰日定为台湾的教师节。

而孔德成的心,始终未曾远离大陆。1990年,他在日本与久违的姐姐孔德懋重逢,两人的相见,不仅是家人的团聚,更是一种文化和情感的连接。孔德成晚年多次表达希望回归故土,但因种种原因,这个愿望未能实现。他于2001年在台湾逝世,结束了一生对于儒家文化的奉献。

转眼间时光荏苒,孔子的血脉和思想依旧在流传。进入21世纪,孔子家族依然活跃在文化传承的第一线。特别是孔子的第83代后人孔念莹,这位90后的姑娘,她的生活方式和追求与传统有所不同,但对于家族的文化使命感却一脉相承。

孔念莹出生在一个全新的时代背景下,但她深知自己肩负的责任和使命。与孔德成的庄严和历史使命感不同,孔念莹更多地通过现代的方式来诠释和传播儒家文化。她利用社交媒体和网络平台,向年轻一代普及孔子的教义和儒家的思想,试图以更轻松、更贴近现代生活的方式让传统文化焕发新的活力。

孔念莹不仅在网络上活跃,她还参与组织各种文化活动和讲座,通过这些互动的方式,让更多的人了解到儒家文化的深度和广度。她认为,文化的传承不应该只是形式上的继承,更应该是精神和思想的现代化表达。

孔念莹的努力得到了社会的认可和支持,她所在的辽宁省也逐渐成为了一个儒学文化的传播中心。通过她的努力,孔子的思想和主张被更多的现代人所接受和理解,而这种文化的复兴,也为当代社会的和谐发展提供了精神支撑。

从孔子到孔德成,再到孔念莹,孔子家族的文化传承历经千年,始终不渝。他们的故事,不仅是历史的见证,更是文化传承的生动课堂。在这个快速变化的世界中,孔子家族如何在保持传统的使儒家文化在现代社会中继续发光发热,这是值得我们每一个人深思的问题。而孔念莹的故事,也让我们看到,无论时代如何变迁,只要我们愿意努力,文化的种子就能在新的土壤中生根发芽,绽放出时代的光芒。