四年前,当小王刚进重庆大学时,他听到学长们讨论最多的是工程学和材料科学。

这两个学科在重庆大学的声誉可谓如日中天,每次聊到这些,总能引发热烈的讨论与骄傲之情。

没想到,仅仅几年时间,小王就已经切身感受到计算机科学在学校地位的突飞猛进。

究竟是什么,让一个学科从默默无闻到如今炙手可热呢?

重庆大学计算机科学迈向世界一流在学校里,你总能听见学生们谈论不同学科的排名。

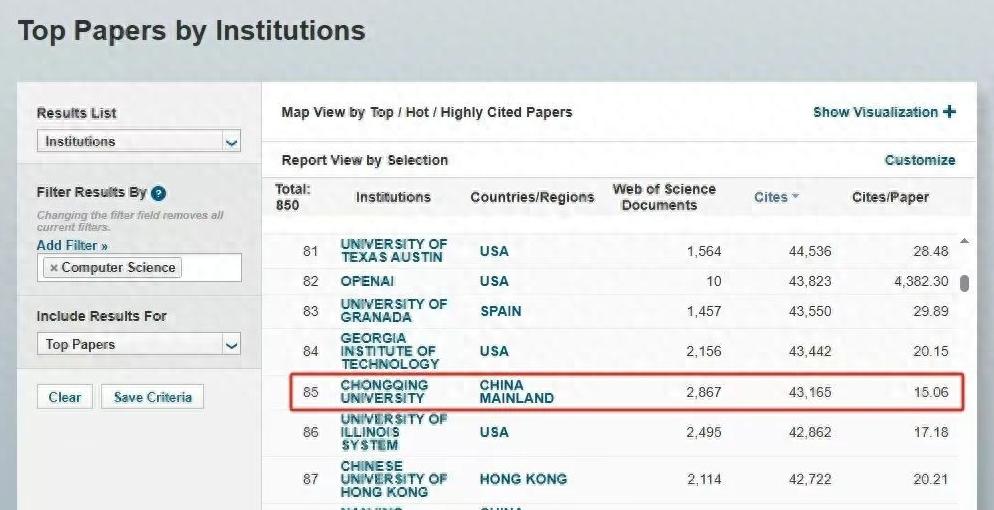

有一次,小王在食堂吃饭时,身边的小伙伴们兴奋地谈论着:“听说计算机科学现在也进了ESI前千分之一!”这消息对大家来说无疑是个振奋人心的突破,有人惊讶,有人兴奋,这个平常并不显眼的领域开始引起了全校的关注。

进入ESI前千分之一并不是一件容易的事,这意味着学校的科研影响力在全球范围内得到了认可。

大家开始意识到,计算机科学不仅仅是每个程序员的代码世界,还有更多实际应用,这让小王这样的学生充满了自豪感。

信息学科整体水平快速提升随着信息技术的飞速发展,重庆大学的信息学科正在经历着质的飞跃。

学校新成立的大数据与软件学院和微电子与通信工程学院无不标志着这一进步。

小王发现,以往只专注于理论研究的老师们,现在更加重视实践,课堂上常会邀请业内专家分享前沿技术和实际应用经验。

记得一次课后,一位老师还带着学生参观了合作企业的智能制造车间,让人们切身体会到学科间融合的奥妙。

这种变化不仅限于课堂,更体现在学校整体的学术氛围中,大家对科技的兴趣日益浓厚,总能在校内看到学生三五成群地讨论新技术的应用可能。

打造中国特色学科新增长点在快速变化的时代,学校并没有局限于已有的学科框架,而是大胆创新,推动各类新兴学科的发展。

诸如“智能制造工程”、“智能医疗工程”等特色课程如雨后春笋般涌现出来。

小王所在的年级是首个完全被纳入“智能感知工程”的年级,刚听到名字时有些忐忑,觉得这听上去有些抽象。

但上课后,他发现在对传统工程学科的基础上,融入了人工智能的元素,让每门课都充满趣味且富有挑战性。

课程设计不仅关注技术,还关心如何把这些技术应用到解决实际问题中去,这样的结合让学生们对未来充满无限想象和期待。

培育拔尖创新人才的教育蓝图“大数据与软件学院”和“曙光计算机班”的设立不仅是名声的象征,更重要的是改变学子的未来。

学校为了培养拔尖创新人才,可谓不遗余力。

小王在曙光班所接受的教育不仅仅是知识的灌输,还包括实际项目的操练。

记得有一个学期,全班同学一起合作开发一个自动化系统项目,虽然一开始遇到不少问题,但在大家的集思广益下,成功地设计出了一个对接实际需求的产品。

在这个过程中,理论终于与实用产生了真正的连接,这种学习的过程让小王感受到别样的充实与成长。

加快打造数智科技创新高地学校不仅仅关注学术研究本身,还广泛开展与企业合作的战略伙伴关系。

在一次合作展览中,小王亲眼见到了与华为、百度共同开发的创新成果,比如新一代的智能座舱和协同平台,这些都代表了科技发展的最新趋势。

通过这样的合作,学校不只是培养应用型人才,也成为了行业领先者的摇篮。

这些成就让小王确信,母校的创新精神和前瞻视野终将为他的未来铺平道路。

结束了这一切,小王渐渐明白,学科名声的背后,并不像表面那么简单。

学校从薄弱到强大,是一代代学者和学生共同努力的结果。

他感受到,重庆大学不只是一个求学的地方,更是一个孕育未来的温床。

即便是最普通的一个夜晚,仰望星空,小王心里也有了答案:只要学校继续保持这股探索创新的热情,它的每一个学子必将乘风破浪,走向更加广阔的未来。

知识不单是求知,还应该是求新,求变。

每种创新尝试的背后,都是一代代重庆大学人的不懈追求和汗水浇筑出的梦想。