2024年3月16日凌晨的社交平台,S妈那条充满戏剧张力的动态犹如投入湖面的巨石。数据显示,该动态在发布后两小时内获得超过50万次转发,相关话题连续霸榜微博热搜前三达36小时。这种传播速度背后,隐藏着社交媒体平台的精密算法——争议性关键词"豪门""虐待""遗产"触发了内容推荐机制,将家长里短升级为全民议题。

抖音最新发布的《2024内容生态报告》揭示,带有情感冲突的家庭纠纷类内容,用户停留时长是普通视频的2.3倍。张兰直播间在事件发酵期间的观看人数暴涨187%,单日GMV突破2500万元,这个数字恰好印证了"黑红也是红"的流量法则。当我们吃着外卖刷着热搜时,可能未曾意识到每个点赞都在为这场舆论风暴添柴加火。

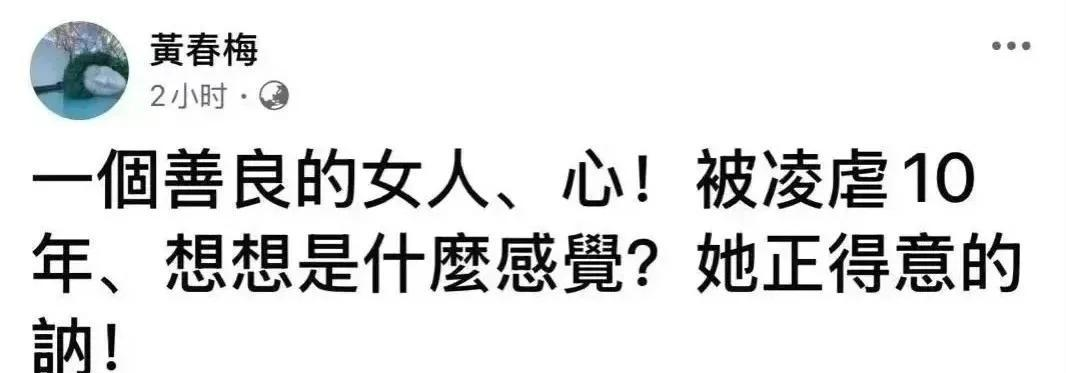

记得某MCN机构总监私下透露:"我们培养情感类主播,第一课就是学习制造'钩子'。"这些"钩子"可能是婆媳矛盾截图,或是模棱两可的哭诉语音。就像S妈动态里那句"仇家如今得意洋洋",短短九个字就包含了恩怨情仇的所有经典元素,堪称教科书级的悬念设置。

在这场看似自发的舆论狂欢中,专业团队的操盘痕迹逐渐显现。有数据追踪公司发现,话题引爆后三小时,某知名公关公司的20个营销号矩阵同步开启话题引导。这种工业化生产热点的模式,让"汪小菲缺席葬礼"的词条在12小时内获得2.8亿阅读量。

更值得玩味的是利益链条的延伸。某电商数据平台监测显示,张兰直播间在事件期间上架的酸辣粉销量暴涨300%,而该产品包装上赫然印着"坚强女人"的slogan。这种将私人恩怨转化为商业符号的操作,完美演绎了"所有命运馈赠的流量,都已在暗中标好价格"的当代寓言。

娱乐圈资深策划人李薇向我展示过一份"危机公关报价单":热搜位明码标价每小时8-15万元,情感类大V的站台费从3万到50万不等。这些数字提醒我们,当我们为"心疼大S"或"支持汪哥"吵得不可开交时,可能正在为别人的商业棋局充当免费群演。

吃瓜群众的认知困境在这场全民推理游戏中,网友展现出的"列文虎克"精神令人惊叹。有人逐帧分析五年前综艺里大S的微表情,有技术宅用AI还原汪小菲行程轨迹。但吊诡的是,越是追求"真相",离真实反而越远——心理学实验表明,当人们过度关注细节时,整体认知准确率会下降40%。

北京大学新媒体研究院的最新研究显示,78%的网民在参与热点讨论时,实际信息获取量不足事件全貌的30%。就像那个经典的"女友VS恐龙"视力测试图,我们以为自己看到了全部,其实只是大脑根据既有认知拼凑的幻象。当"站队文化"遇上算法茧房,每个人都在强化自己的"真相版本"。

我曾在某明星离婚事件中亲眼见证:同一段监控视频,A阵营看到的是"家暴实锤",B阵营解读为"表演痕迹"。这种认知分裂在S家事件中重现——生育损伤说与精神虐待论的支持者,各自举着医学报告和心理学论文,在信息孤岛上隔空对垒。

行业的自我救赎之路当某视频平台CEO在行业峰会上坦言"我们正在杀死深度思考",整个会场陷入沉默。值得欣慰的是,改变正在发生:微信推出的"争议事件冷静期"功能,会在用户激情评论前弹出事实核查提示;知乎开设的"谣言粉碎机"专栏,专业团队用3000字长文剖析热点背后的逻辑漏洞。

更根本性的变革来自内容生产端。某省级卫视最近停播了播出12年的明星调解类节目,总监制在内部信中写道:"我们不能继续做情感血汗工厂。"取而代之的是一档需要观众提交万字论证才能参与的思辨节目,这种反流量化的尝试收获意外好评。

法律界也在行动。上海某律所联合互联网法院开发的"网络名誉权AI评估系统",能实时监测舆论场的侵权风险。当我们在社交平台激情开麦时,系统已在后台默默计算着每句话的法律权重——这或许就是数字时代的新型"道德律令"。

结语回望这场持续月余的舆论海啸,有个细节耐人寻味:大S生前最后一条ins动态是分享《被讨厌的勇气》读书笔记。这位始终活在聚光灯下的女星,或许比谁都清楚公众凝视的双刃剑属性。当我们放下键盘准备投入下一个热点时,不妨记住:每个热搜背后都是真实人生,每场狂欢都可能留下永久划痕。

在算法与人性交织的数字丛林里,或许我们最该修炼的,是在吃瓜时保有的那分清醒,在站队前保留的那寸余地。毕竟,当流量潮水退去,能留在沙滩上的不该只有破碎的八卦,还应有对理性讨论的敬畏之心。下次遇到类似事件时,你会选择做推波助澜的浪花,还是成为照亮真相的灯塔?这个问题的答案,或许决定着未来舆论场的生态模样。