豫东战役,解放战争中一颗璀璨的明珠。它改变了中原战局,也为中国历史书写了浓墨重彩的一笔。如果细细品味,你会发现,这不仅是一场战斗,更是一部关于智慧、勇气与抉择的传奇。

---

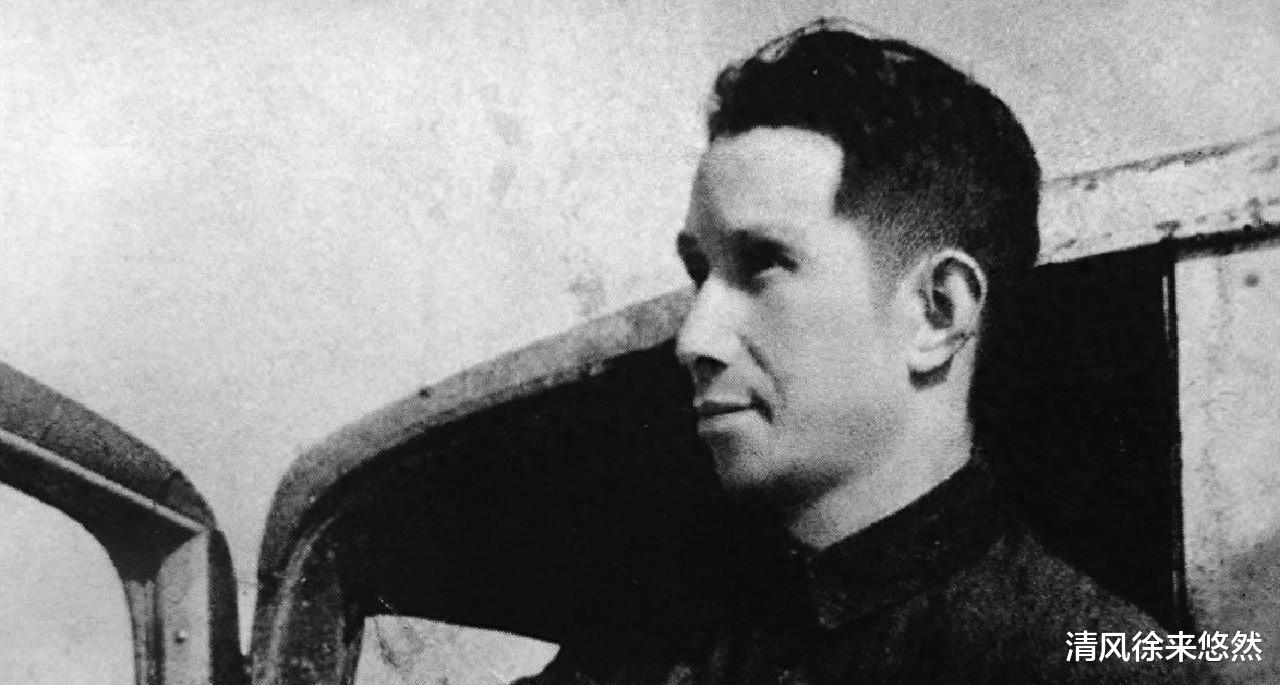

战术背后藏着的大智慧豫东战役的魅力在于粟裕的指挥艺术。他用自己的方式告诉世人,“打仗,不仅是力的比拼,更是心的较量。” 在这场战役中,粟裕创造了无数经典画面。比如,他先佯攻西南角,把邱清泉的主力勾出来;随后又迅速转移战场,将目标锁定在开封。这样的操作,就像棋手走了一步“妙招”,让对方措手不及。

更让人拍案叫绝的是,粟裕在围攻区寿年兵团时的果断。当黄百韬突然杀入战场,他没有恋战,而是迅速调整策略,转而对黄百韬展开包围。这种“以变应变”的能力,堪称教科书级别。试想,如果你是粟裕,在敌我兵力悬殊的情况下,能否做到如此镇定自若?

但别忘了,战术再高超,也需要团队的支持。陈唐兵团攻克开封,谭许兵团牵制黄百韬,这些配合无间的地方才是胜利的关键。孤军奋战或许能一时成功,但只有团结协作才能走得更远。

---

争议中的抉择:谁对谁错?豫东战役之前,其实还有一场“看不见的战斗”——粟裕与毛主席的战略分歧。毛主席提议让粟裕率军南下江南开辟新战场,而粟裕则坚持留在中原决战。这段故事常常被忽略,但它的重要性不可小觑。

粟裕的选择并非固执己见,而是基于现实考量。他认为,分散兵力南渡可能削弱中原地区的战斗力,而集中力量才能彻底击溃敌军主力。事实证明,他的判断是对的。但设想一下,如果当时毛主席坚持己见,历史又会如何改写?

这个争议点也提醒我们,无论是在工作还是生活中,听从权威意见固然重要,但独立思考同样不可或缺。 毕竟,每个决策背后都藏着无数变量,只有综合权衡,才能找到最优解。

---

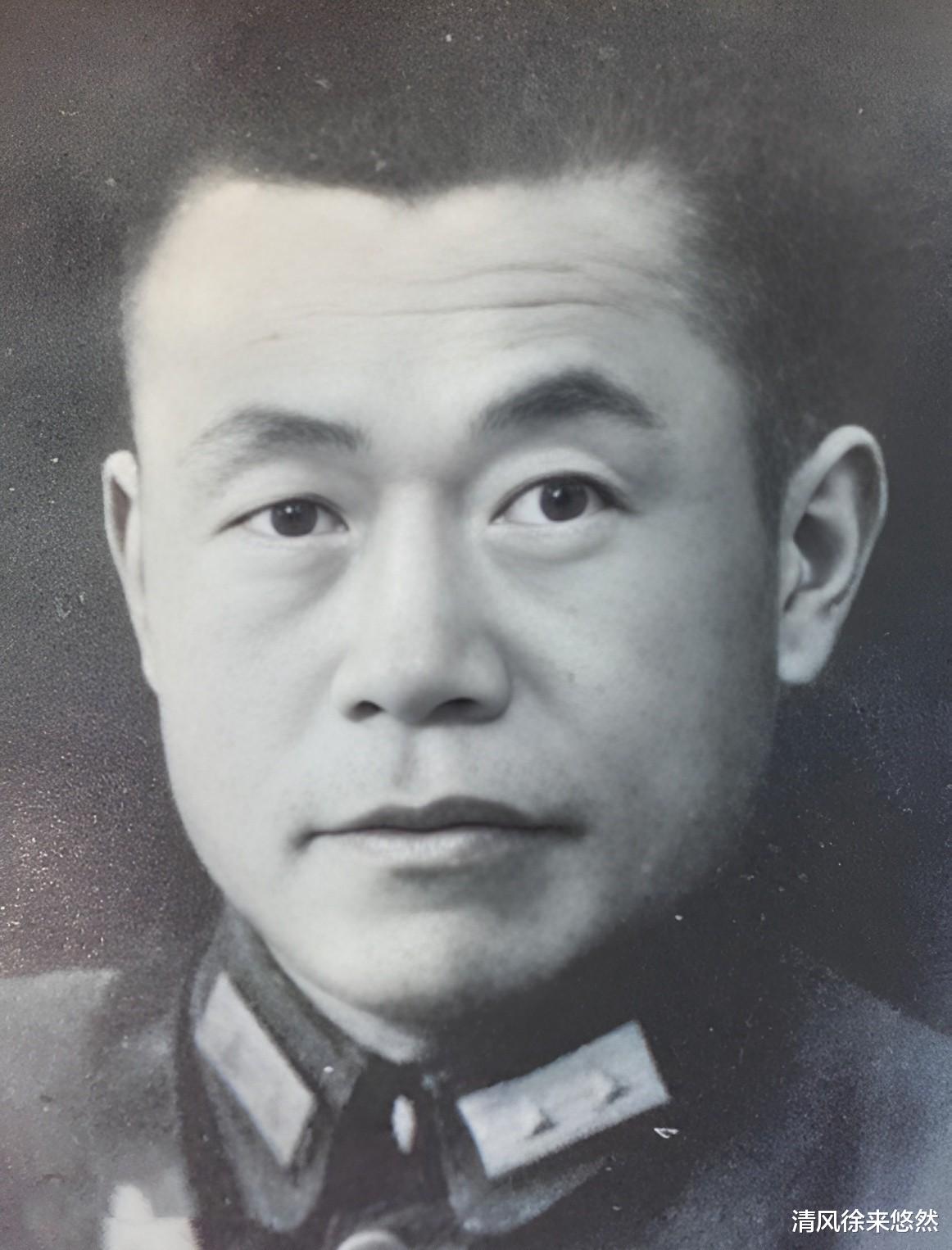

失败者的反思:国军为何输得不甘心?豫东战役中,国民党的将领们并非没有闪光点。黄百韬的拼死救援、邱清泉的快速反应,都展现了他们的职业素养。然而,最终结果却是惨败。原因何在?

一方面,蒋介石的指挥存在问题。他对黄百韬大加嘉奖,却责难邱清泉,导致后者心生不满,影响士气。另一方面,国军虽然在局部表现出色,但整体协同不足。正如一句老话所说:“单丝不成线,独木难成林。” 如果一个团队内部各怀心思,又怎能赢得胜利?

而从解放军的角度看,他们的成功不仅得益于战术,还归功于上下齐心。士兵们愿意为共同目标努力,将领之间也没有太多内耗。这一点,恰恰是国军缺乏的。

---

历史的启示:今天还能学什么?豫东战役虽然发生在70多年前,但它的价值并未随着时间流逝而减退。在这个信息爆炸的时代,我们的生活节奏越来越快,竞争也越来越激烈。豫东战役给了我们哪些值得借鉴的经验?

首先,资源有限时,要学会集中力量办大事。 粟裕用六个纵队对抗国民党十个兵团,最终仍取得胜利,靠的就是集中优势兵力各个击破。这与现代企业的“聚焦战略”不谋而合:与其盲目扩张,不如深耕某一领域,打造核心竞争力。

其次,灵活应变至关重要。 当黄百韬加入战场时,粟裕果断放弃原有计划,转而围攻新目标。这种随机应变的态度告诉我们:当环境发生变化时,不要死守旧方案,而要勇于尝试新路径。

最后,合作比个人英雄主义更重要。 在豫东战役中,无论是陈唐兵团的攻城,还是谭许兵团的牵制,都为最终胜利奠定了基础。生活中也是这样,很多时候,成功不是一个人的事,而是团队共同努力的结果。

---

留下你的思考豫东战役的硝烟早已散去,但它的故事依然鲜活。通过这一场战役,你是否看到了粟裕的胆识?是否理解了国军失败的深层原因?或者,你从中悟出了什么新的道理?欢迎在评论区分享你的看法,让我们一起探讨历史背后的人性与智慧。

历史是一面镜子,照见过去,也照亮未来。豫东战役留给我们的,不仅是硝烟弥漫的战场记忆,更是一种面对困境时永不放弃的决心。 你准备好迎接自己的“豫东时刻”了吗?