1975年,春回大地。那一年的春天,似乎比往年更加温暖,因为,十三位国民党战犯,即将重获自由。这并非简单的释放,而是新中国第七次特赦的最终篇章,也是一段尘封的历史,值得我们细细品味。这十三位饱经沧桑的老人,他们的命运,与国家的命运,紧紧相连,他们的故事,也折射出那个时代的波澜壮阔。 我们常常听到特赦,但这次特赦背后,究竟隐藏着怎样的故事呢?

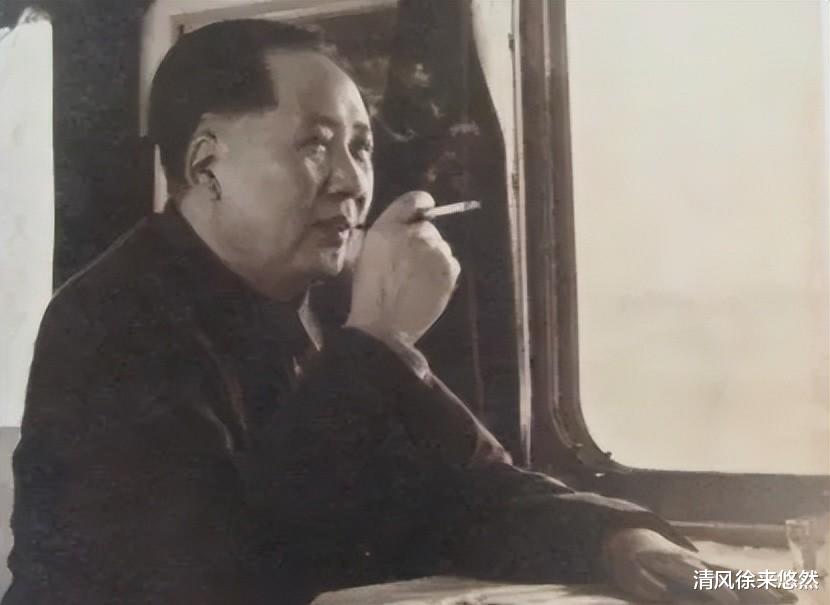

毛泽东的抉择:远见卓识与和平的希望

毛泽东主席的决定,无疑是这事件的灵魂。 他当时在湖南长沙休养,却依然关注着国家大事。他为何要在这个时间点,特赦这最后的十三位战犯呢?我想,这其中,必然有他深思熟虑的理由。 或许,正如一些史料记载的那样,他认为这些战犯已“剩一把骨头”,特赦他们,既能体现人道主义关怀,又能为和平解决台湾问题,创造更加有利的条件。这,何尝不是一种高明的战略?他看重的,或许不仅仅是眼前的一纸特赦令,更是长远的目光,对国家统一的期许。 这是一种怎样的胸襟,才能做出如此超前的决定?

不仅仅是特赦:国家形象与国际局势的考量

我们不得不思考,彼时新中国刚刚结束十年动乱,国际局势复杂多变,毛泽东主席的这一举动,究竟有着怎样的考量?或许,他希望通过特赦,向世界展现新中国的和平姿态,提升国际形象。 尼克松访华后,中美关系缓和,国际环境对解决台湾问题,也变得更加有利。在这种背景下,特赦这最后的十三名战犯,无疑是一张具有战略意义的牌。 它不仅仅是简单的法律行为,更是新中国向世界展示和平决心,改善国际关系的重要举措.

台湾海峡的回响:震动与反思

这则消息传到台湾,无疑引起了不小的震动。台湾当局的反应如何?他们是否意识到,这仅仅是开始,还是和平解决台湾问题的曙光? 我们无法得知当时的具体细节,但可以肯定的是,这给台湾当局带来了巨大的压力,也促使他们重新思考两岸关系的未来走向。

细数往昔:七次特赦背后的故事

这并非新中国第一次特赦战犯。从1959年到1975年,新中国一共进行了七次特赦,每次都释放了大量的战犯。每一次特赦,都体现了新中国以德报怨,化干戈为玉帛的胸襟。 这七次特赦,不仅关乎战犯的个人命运,更与国家的政策走向,以及国际形势的变化息息相关,是历史长河中,一幅幅精彩的画卷。

人性光辉:那些被赦免的灵魂

这些获赦的战犯,他们的内心深处,又有着怎样的感受呢?是感激涕零?还是百感交集? 我们或许无法完全体会他们的情绪,但我们可以想象,在经历了漫长的牢狱生活后,重获自由,对他们来说,是多么宝贵而珍视的。 这不仅仅是法律意义上的自由,更是重拾生活希望,回归社会的机会。

历史的回声:铭记与传承

1975年的特赦,不仅仅是历史上的一个事件,更是一段值得我们深思和铭记的故事。 它体现了新中国宽广的胸怀,也展现了毛泽东主席的远见卓识和高瞻远瞩。 我们应该从这段历史中,汲取宝贵的经验和教训,为国家统一和民族复兴,贡献自己的力量。 这不仅仅是历史,更是我们应该传承的精神财富。