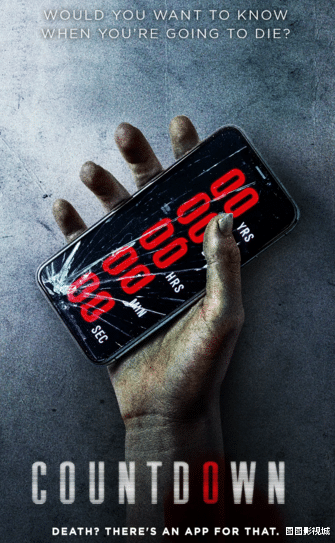

你想知道自己什么时候死吗?

这个问题,每个人都一定问过别人/被别人问过/自己问过自己。

如果有一款APP能够让你知道你的死期,你敢下载吗?

如果你想知道答案,那么就请去看这部电影

——《倒忌时》

《倒忌时》

这款叫倒忌时(CountDown)的APP,只要下载使用,就能够看到自己的生命还剩下多少时间,比如57年56天8小时7分4秒,这个时间会一分一秒地减少,时间清零,人就死去。

电影中,研发/运营倒忌时的程序员是魔鬼,或称之为死神。

死神监控着全人类的死亡倒计(忌)时,只要时间倒数清零,那个人就会被ta带走。

01身为实习护士的主人公奎因某天听同事们提起了一款非常有意思的手机应用。

一款能够显示人的剩余寿命、死亡时间和死亡地点的“死亡应用”。

在好奇心的驱使下,她也下载了这款应用,谁知上面却显示她的寿命只剩三天。

恶搞?反正奎因和大多数人一样没有当回事。

直到一个曾对她说过自己的女友因这款软件而死的患者意外死去,他手机上的倒计时已然归零。

《倒忌时》

终于,她慌张了,这种慌张的第一层是她意识到:这个APP来真的,死亡是真的,第二层是因为APP显示,她自己的生存时间只剩下不到3天。这种直面死亡时感受到的慌张,叫做死亡焦虑。死亡焦虑推动奎因做了一系列的事情,包括:

1. 企图在手机中删掉倒忌时APP,结果发现删不掉;

2. 删不掉就去买部新手机,旧的不要了,结果新手机一到手就自动安装了倒忌时APP;

3. 找人修改APP的代码,进而改变自己的死亡时间,结果时间又自动改回到原来的时间;

4. 实在没辙了,最后她用了一招狠的,抢先自杀,赶在死神带走自己之前,主动带走自己。

02电影剧情设定也很有意思

这款APP竟然有一个bug,只要有人早死,死亡时间跟APP设定的不一致,APP就会崩溃

所以奎因通过注射吗啡让自己提前挂掉,把APP搞崩溃了,战胜了死神,最后妹妹又给她打了一针解药她就活过来了。

奎因的这一系列行为可以称之为对抗死亡,类似于,我知道死亡是存在的,我是会死的,但是死亡是不好的,所以我要对抗ta,消灭ta,让ta不要到来。

在电影的最后,倒忌时APP更新了2.0版本,可以说这个是电影的常规操作,为了拍续集留个伏笔,但我更愿意将其理解为,宣告了对抗死亡的失败,死亡是不可战胜的,ta终将到来。

因为死亡终将到来,无法避免,所以否认死亡,想要消灭死亡是徒劳的;直面死亡,形成功能良好的死亡焦虑应对策略,可能是个更好的方向。

03相信很多人在观看本片前都对片中的死亡倒计时这个概念非常感兴趣,这部电影就非常精巧地把这种古老的情绪创意提炼了出来,呈现出像主创团队曾经的忌日快乐那样相似的表现形式,从表面概念到概念对观众自身的内化上讲,恐怖在观影前就会不自觉地滋生出来。

但是,或许是编剧过度地解读了倒计时的概念,引入了太多解构的要素,恐惧的观感从中后阶段就开始瓦解。

比如原生家庭的不幸。

再比如职场问题。

还有明显拿出来凑数的爱情元素。

《倒忌时》

反正就是鸡汤、爱情、搞笑、时代问题、科技元素,通通来个大杂烩、一锅炖。

导演和编剧想要解构的东西实在太多,使得剧情越发展越泄气,本应最为精彩的高潮部分更是土崩瓦解。

只能说胃口太大,结果什么都消化不了,什么都想拍,到头来什么都拍不好。

与其如此,倒不如干脆地一爽到底,像《死神来了》那样利用精妙的巧合和让人眼花缭乱的死亡方式另辟蹊径。

也不至于把故事讲得玄乎又笨拙,白白浪费了这么吸人眼球的设定。

《倒忌时》

其实这也正是如今恐怖片行业的一大通病。

在市场和利益面前,恐怖片的内涵越来越体现在价格层面,而不是价值层面。

虽说创新已经成为了最昂贵的价值,可难道只要想出一个新颖又足够吸人眼球的设定就万事大吉了吗?

显然不是。

如今很多恐怖片创作者一味追求创意和创新,千方百计地满足观众所谓的猎奇心理,恰恰忽略了把故事本身讲好、把恐怖感营造好同样重要。

否则再好的点子终究也是白费功夫。

《倒忌时》

当然了,本片也没有那么一文不值。

它最大的贡献就是告诉了我们一个道理。

不要轻易下载那些奇怪的手机app

哪怕下载了也要认真阅读用户协议!