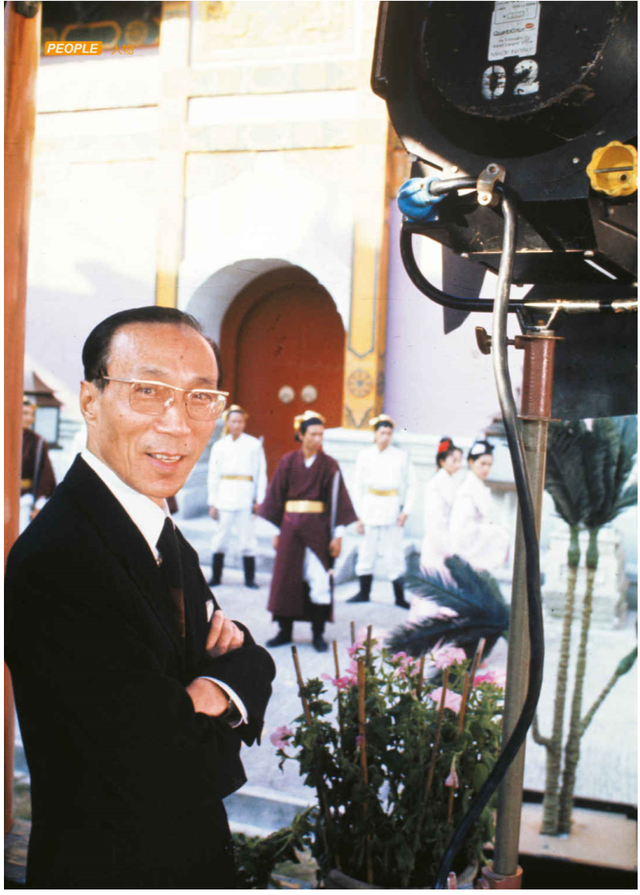

如果人生宛如棋局,邵逸夫的每一步落子都计算精准。1月7日清晨,107岁的邵逸夫在香港家中安详离世。在这盘下了一个多世纪的棋局中,他几乎没有浪费片刻时光。

他生在中国最早做电影生意的家族中。父亲邵玉轩本来经营染坊“锦泰昌”,是清末民初上海滩的商界名流,还曾支持过孙中山的革命活动。邵玉轩膝下有五男三女,1907年出生的邵逸夫是第六个孩子,日后便有了“六叔”之称。不过在邵逸夫成为叱咤风云的“六叔”之前,他还是过了不少苦日子的。

1920年邵玉轩病逝上海,他的孩子们却没继承父业,长子邵醉翁买下了“笑舞台”剧院,与当时的另一位著名影人张石川合作经营。不久,张石川离开“笑舞台”,与郑正秋联手创办明星影片公司,拍摄了《孤儿救祖记》(1923)、《火烧红莲寺》(1928)等片,引发轰动。邵醉翁发现,电影这个新事物,比剧院更像一门好生意。

1924年,邵醉翁创办了天一影片公司,这是个地道的家族企业:老大邵醉翁是制片人兼导演,老二邵邨人做编剧,老三邵仁枚负责发行——老六呢?年纪尚小的邵逸夫跑腿打杂,在天一公司推出的第一部影片《立地成佛》里,他担当摄影。

四年后,21岁的邵逸夫和兄长邵仁枚携手闯荡南洋,他很快显露了精明过人的商业头脑,和必不可少的奋斗精神。很多年后他还记得,兄弟俩带着破旧的无声放映机,在东南亚的小城镇里走街串巷,找空地搭帐篷放电影,渐渐打开局面。大约是从这段艰苦时日开始,邵逸夫养成了节俭甚至“抠门”的做派。

1931年明星公司拍摄了中国第一部蜡盘发音的有声电影《歌女红牡丹》,反响甚佳。邵逸夫见不得对手抢占先机,马上前往美国采购有声电影器材。他乘坐的轮船在美国西海岸附近触礁,邵逸夫落水,抱着一块木板在海上漂了一天才获救。2014年1月7日,凤凰卫视《锵锵三人行》节目谈起邵逸夫当年大难不死的往事,嘉宾许子东说:“他好像那个Pi啊。”

Pi是李安导演电影《少年Pi的奇幻漂流》的主人公,一个经历风浪的幸存者。邵逸夫的好运可能更多些:他从好莱坞买回的器材,帮助邵氏兄弟在香港拍摄了第一部有声粤语片《白金龙》(1932)。该片在内地和东南亚连映数月,场场爆满。在泰国,有观众硬要把留声机砸开,看是不是“有人藏在里面说话”。导致之后邵氏放电影,要安排专人保护设备。《白金龙》成为当年最卖座的粤语片,仅在广州一地的票房收入,就是拍摄成本的60倍。

邵氏出品 必属佳片

天一公司的名字取自“天一生水”,寓意很好,却没能保得平安。1936年,天一香港分公司发生两起火灾,烧毁了大部分胶片。邵氏老大邵醉翁心灰意冷,退出影业隐居上海。接班的邵邨人把公司改名“南洋影片公司”,主业转向收购影院和地产生意。

邵逸夫对二哥的经营思路并不看好。进入五十年代,香港影坛形成了三大势力,邵氏是其中之一,其二是左派的长城和凤凰公司,而实力最强的则是电懋(国际电影懋业有限公司)。

电懋的老板陆运涛出身豪门,其父陆佑是当时的新马首富。传闻陆运涛曾经放话给邵逸夫,只要肯开价,陆家可以立刻收购邵氏在东南亚的所有机构和资产。电懋财大气粗,旗下也是群星璀璨,当时香港影坛的一线明星林黛、尤敏、林翠等人,还有大导演岳枫、陶秦、王天林,著名编剧张爱玲、秦羽、姚克,都签约在电懋。

邵氏在香港的生意每况愈下,为了救急,1957年,已经在南洋风生水起的邵逸夫来到香港。这一年,他50岁。

为了对抗电懋,赢得香港影坛的“话事权”,邵逸夫祭出了“三板斧”。第一斧“重金挖角”,砍向电懋的核心竞争力:人才。

导演李翰祥回忆,刚到香港的邵逸夫很没面子,他请几位大明星到自家别墅吃饭,结果“大牌没到,连二牌三牌也请不齐”。因为当时电懋旗下的签约艺人都被严格控制,不许和其他影业公司接触。不过邵逸夫费尽心机,还是约到了电懋的头牌女星林黛,用两倍的高片酬把她挖了过来。同样被招至邵氏麾下的人才,还有日后成为邵逸夫左膀右臂的邹文怀,他当时是电台主持人,邵逸夫请他主管邵氏的宣传部门。

他的第二板斧,是用创新的影片题材和风格,打破电懋占据优势的粤语片市场。1957年,邵逸夫大胆起用台湾导演李翰祥,为林黛量身打造了一部黄梅调电影《貂蝉》。当年5月公映,《貂蝉》创下了票房纪录,引发香港观众轰动。

关于这部《貂蝉》有两件事要说:一是黄梅调,从此风靡全港,亦成为邵氏电影早期的主打王牌。电懋本以现代都市片著称,但在邵氏制作精良、服饰华美的古装片面前相形见绌,被讥为“烂衫戏”。二是李翰祥,这位三十出头的新人导演一鸣惊人,成为众多电影公司追逐的名导。不过邵逸夫已经和李翰祥签下了长达八年的合约。

邵逸夫的第三板斧,是大手笔兴建“邵氏影城”,打造电影产业流水线。邵逸夫花32万元买下清水湾220号地段,约80万平方英尺的一块地皮,从1957年开始动工建造片厂,耗时七年方才竣工。这就是有“东方荷里活”之称的邵氏影城,内建12个摄影棚,还有配音间、冲印间、餐厅和员工宿舍。除了胶片要外出采购,其他一切制作电影所需工序,和五百多名常驻员工的生活起居,都不用迈出影城半步。

有人,有戏,有产业,邵逸夫便可成事。1960年,香港年度十大卖座影片里,邵氏独占六部,电懋只有三部。香港人记住了邵氏兄弟的“SB”厂标,以及那句深入人心的口号:“邵氏出品,必属佳片。”

邵氏明星,多如天上星

人算不如天算,邵逸夫彻底击败电懋,登上香港影业王座,却是因一场意外事故。1964年6月20日,国民党军官曾晹和王正义劫持一架民航班机飞往大陆,在机上发生枪战,导致飞机失事,坠毁在台中神冈乡,机上乘客52人和机组人员5人全部遇难——陆运涛正在这架飞机上,和他同行的还有电懋的大部分高管。

1964年是邵逸夫的多事之秋:这一年,空难沉重打击了他最大的竞争对手电懋,邵氏从此独霸香港影坛。这一年,他手里最红的明星林黛自杀身亡,死于爱情。这一年,他的儿子邵维铭遭遇绑架,花了三百万赎金消灾。这一年,清水湾邵氏影城竣工,邵逸夫的别墅就在影城的山头上,这里完全属于他,是他的电影帝国。

从1958年邵氏兄弟(香港)有限公司成立,到1987年邵氏宣布停产电影,这三十年,一千多部影片,就是邵逸夫一手开启的新时代。他对香港电影的强大助推力,几乎波及产业的每个细枝末节。

1961年,南国实验剧团成立,郑佩佩、胡燕妮、何莉莉等一大批明星,都出自这所明星学校。及至多年后TVB时代的无线艺员训练班,梁朝伟、周星驰、刘德华等当今一线大咖皆出身邵氏门下。“邵氏明星,多如天上星。”这一切都贯彻着邵逸夫的人才战略:批量制造明星,捧红他们,同时控制他们。

在南国实验剧团,学员每月只有50元津贴,毕业后须经考核通过,签下长达八年的演艺合约,薪水是每月200港元(不会说国语的只有150港元)。尽管如此苛刻,报考者仍络绎不绝。

导演们的日子也不好过,再大牌的导演,只要在邵氏门下,都得忍受微薄的薪水和高强度的工作。更让很多员工郁闷的是,邵逸夫过人的商业智慧,冲淡了这位老板的人情味。在邵氏要想站得住,业绩是唯一的标准。演员田丰说:“导演拍的戏一卖钱,马上电话就来了,今天到六爷家吃饭;三天以后不卖钱了,看见你,转头装看不见。”邵逸夫自己说过:“我有两千多员工,我讲感情不讲死了吗?”

邵逸夫是举世闻名的慈善家,但在香港娱乐圈,他又以极端吝啬著称。1969年,邵逸夫的红颜知己方逸华小姐加入邵氏,初期负责管理财务,对员工提交的各项预算申请“永远cut半”。有个段子流传甚广:某位副导演完成工作后,按约定应领取一千元酬劳,邵逸夫令会计部和这位副导演商量,能否打点折扣。副导演大怒,当场撕掉支票,撂下一句话:“邵老板多这一千元也富不了多少,我少这一千元也穷不到哪儿去!”

邵逸夫从根本上改变了香港电影的业态,手段便是流水线作业,把电影从很多人观念里的“艺术品”,变成了可以快速批量生产的“商品”。导演楚原擅长拍摄古龙武侠片,曾创下八部电影同时开拍的纪录。

告别电影,转战TVB

上世纪六十年代中期,邵氏招牌的黄梅调电影逐渐式微,邵逸夫起用胡金铨、张彻等人拍摄武侠片,前者的《大醉侠》和后者的《独臂刀》均成影史经典。某种意义上说,邵逸夫并不缺乏创新意识,又掌握着行业话语权,理当基业长青。

然而凡事并非绝对,邵逸夫的强大控制力,也在邵氏内部埋下隐患,并终在某个契机下引爆。1970年,为邵氏崛起立下汗马功劳的邹文怀离职,组建嘉禾公司,摇身变成邵氏劲敌。邹文怀不仅从邵氏内部带走了自己的亲信班底,还挖走了邵氏当红的武打小生王羽(《独臂刀》主演),并招揽了从美国归来、本想和邵氏合作的另一位巨星——李小龙。

李小龙以每部7500美元的片酬签约嘉禾,拍摄了《唐山大兄》和《精武门》两部轰动大片,帮助邹文怀赢取了对抗昔日老板的资本。1973年李小龙猝死,但嘉禾又有了许冠文的喜剧片《鬼马双星》,这也是曾被邵逸夫拒拍的戏——许冠文曾向邵逸夫提出平分影片利润,这种分成模式如今已成业内通行规则,但在上世纪七十年代,显然触及了邵老板的底线。

《鬼马双星》最终在嘉禾旗下收获了625万元票房,邹文怀灵活用人的头脑和机制,把邵逸夫拉下了香港电影的王座。1976年香港十大卖座电影里,邵氏仅剩两部,这种颓势一直延续到八十年代香港新浪潮电影的繁荣期,严浩、许鞍华、徐克、谭家明等新锐导演,掀开了香港电影本土化的新篇章。

电影业的这些变化,邵逸夫已经无力、也无意应对了,他找到了新的战场:1980年,邵逸夫接替去世的合伙人利孝和,出任TVB董事局主席,开始全力进军电视媒体。1987年,邵氏电影公司正式宣布停产。邵逸夫的电影传奇,至此终结。