南极洲的冰原上,一场没有硝烟的较量正在上演。各国科考站的数量变迁,悄然折射着全球力量格局的深刻演变。从印度的倔强坚守到俄罗斯的艰难复兴,再到中国的弯道超车,这片白色大陆正成为大国角力的新舞台。

尽管身为热带国家,印度却以惊人毅力在南极站稳脚跟。其第三代科考站"巴拉蒂"采用模块化集装箱设计,134个标准箱体在岩石上拼接成型,25名科学家在零下40度的环境中监测海洋酸化数据,每年为全球气候模型贡献超过2TB观测资料。2023年推出的"心理韧性计划"引入VR极光模拟和瑜伽冥想课程,将科考队员的冬季抑郁发生率降低了37%。

曾经的南极霸主苏联,鼎盛时期14个科考站如星链般覆盖冰盖。如今仅存的"东方站"仍在刷新人类耐寒纪录——2023年8月测得零下92.3℃低温,科学家们用1970年代的老式钻机,从3700米冰层下提取出80万年前的古气候样本。1.5亿美元的翻新计划将加装无人探冰雷达,试图以技术填补人力缺口。

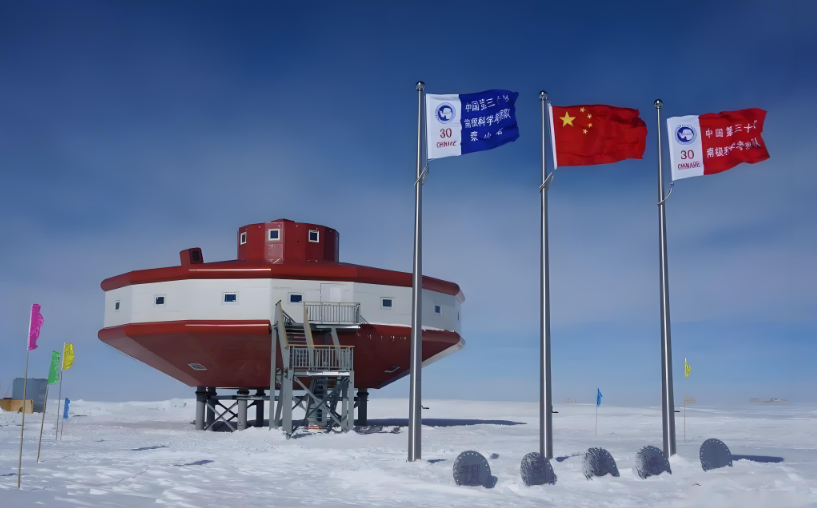

昆仑站海拔4087米的穹顶实验室里,量子重力仪正捕捉地壳毫米级形变;罗斯海新建的第六座科考站配备地热供电系统,可实现全年无人值守。更值得关注的是"雪鹰601"固定翼飞机,其航程覆盖南极95%区域,使中国成为继美俄后第三个拥有极地战略投送能力的国家。

南极条约虽冻结领土主张,但矿产与生物资源勘探从未停止。中国"蛟龙"号在南极海沟发现富含稀土的多金属结核,印度在毛德皇后地勘测到高纯度氦-3矿藏,俄罗斯则掌握着最大冰下淡水湖钻探技术。这些发现或将重塑未来资源版图。

当各国科考站灯光刺破极夜黑暗,它们不仅是科研前哨,更是国家实力的冰上坐标。从破冰船吨位到深冰芯钻探深度,从极轨卫星数量到冰盖无人机续航,每一组数据都在重写着南极秩序。这片纯净大陆的未来,注定与人类文明的兴衰紧密相连。