1947年5月,华东野战军主力在兵力和装备都处于劣势的情况下,在孟良崮战役中成功击溃了国民党74师。消息传回指挥部,全体人员都为之振奋。

74师是一支由美国直接提供装备支持的精锐部队,被蒋介石视为王牌。它的覆灭意味着我军解放山东全境将畅通无阻。

然而,在打扫战场时,粟裕却感到事情有些不对劲。当战后清点报告呈递上来时,连粟裕都感到震惊,陈毅更是明确表态:“抓获的俘虏一个都不能放。”

战后清点报告中究竟隐藏着什么秘密?陈毅为何会违背军中传统,坚决反对释放俘虏?

1947年,国民党军队停止了对解放区的全面进攻,转而收缩战线,集中主力对陕北和山东发动重点进攻,试图率先攻占这两个战略要地。

3月,国民党调动了45万大军,准备一举拿下山东这块共产党的重要根据地。

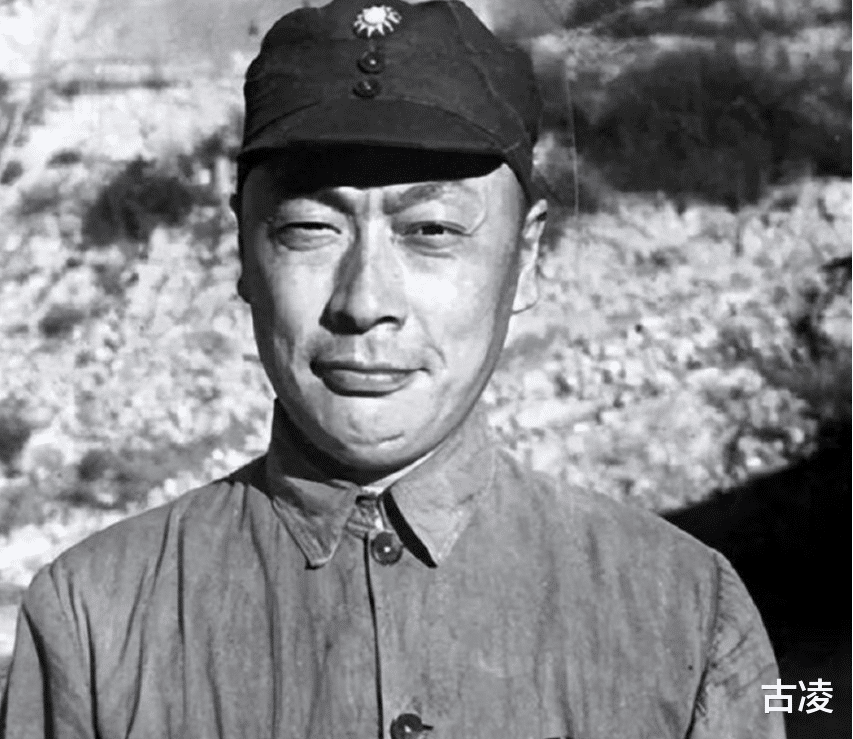

这支庞大的军队由汤恩伯统领,其中最引人注目的就是由张灵甫指挥的74师。这支装备精良的美械师是国民党的王牌部队,在抗日战争中屡建战功,被誉为"中国军队第一师"。

汤恩伯采用了一个颇具匠心的部署:让74师居中突进,其他部队呈剪刀形态配合推进,企图将华东野战军分割包围。

消息传到华东野战军司令部时,陈毅和粟裕正在研究战局。面对国民党的强势进攻,两位指挥官并没有选择退却。

粟裕仔细研究了敌军的部署,发现了其中的破绽:74师推进太快,与两翼部队的配合并不默契,这给了华东野战军各个击破的机会。

5月13日,华东野战军调集了27万兵力,采用了一个巧妙的战术:让部分部队佯装不敌后退,诱使74师深入。张灵甫果然中计,率领部队一路追击,逐渐远离了友军的支援范围。

5月14日,74师已经推进到了预定位置,但两翼的友军却迟迟不到。

张灵甫这时才意识到上当,立即向汤恩伯求援。但此时华东野战军的包围圈已经形成,8个纵队形成了一个巨大的包围网,将74师困在了孟良崮地区。

74师虽然陷入重围,但凭借精良的装备,依然顽强抵抗。华东野战军的伤亡也在不断增加,但他们必须速战速决,一方面要防止74师突围,另一方面也要警惕外围援军的增援。

15日13时,华东野战军全面发起进攻,各部队从多个方向同时发起攻击,整编第74师则拼死抵抗。双方对每一个阵地都展开了激烈的争夺,部分阵地多次易手。

5月16日,74师师长张灵甫战死。随后,华东野战军逐步瓦解了74师的抵抗力量,战役似乎就此告一段落。

作为一名经验丰富的指挥官,粟裕在审阅战果统计报告时却皱起了眉头。

他一遍又一遍地核对着数字:74师的编制人数是3万余人,但目前统计的伤亡和俘虏人数加起来却远远不够。

经过再次仔细核实,竟然发现有7000多人不知去向。这表明,整编第74师可能有超过五分之一的作战力量仍然潜伏在孟良崮战场附近。如果这7000人趁华东野战军不备发动反击,后果将不堪设想。

同时,情报处传来一份紧急报告:技术侦察部门在孟良崮山区依然捕捉到了微弱的电报信号。

作战科长正捧着一份向中央军委的战果报告等待粟裕签字。但粟裕没有拿起笔,而是沉声下达了一道新的命令:要求各部队立即重新清点战果,特别强调要对山区的隐蔽地带进行彻底搜索。

命令来得突然,刚刚经历过激战的指战员感到不解。但军令如山,各部队还是迅速行动起来。

这是一场与时间赛跑的搜索行动。五月的山东,天气已经开始转热,潮湿的空气里带着硝烟的余味。搜索队伍沿着崎岖的山路,挨个检查每一处可能藏匿敌军的地点。

搜索部队在孟良崮主峰附近的一处隐蔽洼地,发现了约7000名74师官兵隐藏在这。这支部队保持着惊人的纪律性,即便在极度危险的处境下,依然能够保持完整的建制和令行禁止的军纪。

这个发现证实了粟裕的判断。如此多的精锐部队如果突围而出,不仅会让之前的胜利功亏一篑,更可能对我军造成严重威胁。

这7000人的隐藏地点选择得相当巧妙。他们利用地形的优势,在视野死角处设置了临时指挥所,甚至还保持着通讯能力。如果不是粟裕的谨慎和细心,这支部队极有可能会找到突围的机会。

华东野战军立即对这处地域进行了稳妥的包围,粟裕和陈毅开始商议如何处置这支残军。这不仅关系到孟良崮战役的最终成败,更涉及到整个山东战局的走向。

按照惯例,对待俘虏一向都遵循毛主席在井冈山时期制定的政策:优待俘虏,不打不骂,给予自由选择去留的权利。但这一次,情况却有些特殊。

陈毅在听取了各方意见后,做出了决定:74师的俘虏,一个也不能放。

这个决定看似有违常规,实则蕴含着深远的战略考虑。陈毅解释了自己的考虑:如果让这些经验丰富的军人重返国民党军队,无疑会给解放军带来更大的威胁。

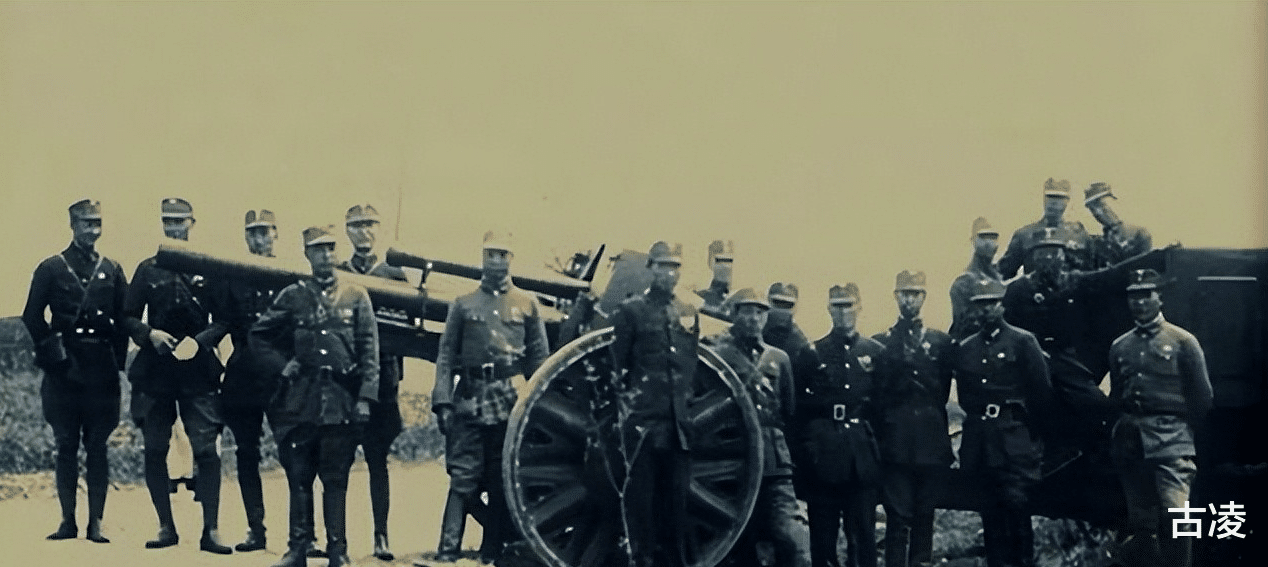

74师成立于1937年,是由王耀武的51师和俞济时的58师合并而成。

这支部队在抗日战争中屡建奇功,其战斗力得到了包括美军在内的各方认可。1941年,74师换装美式武器后,更是成为了国民党军队中的"明星部队"。

部队的特殊之处不仅在于其精良的装备,更重要的是其过硬的军事素养。74师的军官多数出身黄埔军校,受过严格的军事训练。在长达八年的抗战中,他们积累了丰富的实战经验,形成了一套完整的作战体系。

更值得注意的是,74师内部建立了一套严密的政工系统。

每个连队都配备了专职的指导员、宣传队员,甚至还有特殊的监视组织。这些措施使得74师的官兵们的政治立场根深蒂固,对国民党的忠诚度极高。

陈毅在会议上特别强调了一个关键问题:一支军队的战斗力不在于人数多少,而在于有多少经验丰富的老兵。

如果让这些74师的老兵重返国民党军队,他们很快就能重建一支作战能力强劲的部队。然而,处置这些俘虏绝不能采取古代那种坑杀的残酷手段。

作为一支人民的军队,必须坚持人道主义原则。于是,陈毅提出了一个折中的方案:严格管理这些俘虏,同时对他们进行思想改造,争取把他们转化为解放军的有生力量。

这个决定是极具远见的。华东野战军在连续作战中损失了大量兵力,急需补充新的战斗力量。如果能够成功改造久经沙场的74师官兵,不仅可以填补自身的损失,更能借此提升整体作战能力。

改造74师官兵的工作从甄别身份开始。

这项工作的难度超出了华东野战军的预期:第一轮审查结果显示,军医、文职人员和普通士兵的比例异常之高,而军官、特务和主管人员的数量却出奇的少。

为了更高效地甄别和管理相关人员,我军政工人员采用了“重点筛选”的方法。首先,将军事指挥人员和政工人员等进行排查并分类管理,随后将普通士兵分离出来,加快甄别速度。

对于能够补充兵源的人员,立即安排到部队中;对于暂时不能补充的人员,则开展新一轮的思想教育工作。

针对军官的处理,专门成立了管理小组。从已经承认身份的军官中挑选出一些具有进步思想的人员,组成互助小组,进一步强化他们为人民服务的意识,促使他们早日觉醒,抓住改造的机会。

在74师中负责监视和管控的特务人员,因为害怕遭到报复,表现得格外谨慎。

俘管处采取了"以特制特"的方法,让已经转变立场的特务人员现身说法,讲解政策。其余特务了解到坦白并不会带来严重后果时,便陆续交代了自己的真实身份。

但身份的甄别只是第一步,更具挑战性的是思想改造工作。

这些来自74师的官兵,在物质上习惯了优渥的待遇,他们经常对比过去的优越生活,对解放军的简朴生活方式表现出不适应。

解放军的表现,开始动摇了这些俘虏的固有认知。他们惊讶地发现,在解放军中,官兵之间没有等级观念,连长和战士同吃同住。

行军时,指挥员主动帮助战士背负装备;宿营时,班长为新战士烧水洗脚。这种平等、互助的氛围,与他们过去经历的等级森严的军队生活形成了鲜明对比。

政治工作人员也采取了灵活的方式进行教育。他们并不否认74师在抗日战争中的功绩,而是着重引导他们思考:为什么要打内战?谁才是真正代表人民利益的军队?

通过一系列的讨论和辩论,俘虏们开始重新审视自己的立场。

为了调动积极性,华野还设立了立功制度。立功受奖不仅可以记入个人档案,还能获得表彰和奖励。这种激励机制激发了俘虏们的积极性,许多人开始主动为部队出谋划策。

他们凭借自己的战斗经验,为华东野战军指出了诸多可以改进的地方,从战术运用到武器使用,提出了许多宝贵建议。

经过一段时间的改造,74师的官兵逐渐融入了解放军的队伍。他们不仅带来了先进的作战经验,更重要的是通过自身的转变,证明了人民军队的政治优势。

在解放战争中,他们中的许多人都立下了显著战功,为解放事业做出了重要贡献。

74师官兵的成功改造,证明了,只要坚持正确的政策方针,即使是最难以改造的对象,也能转化为革命的力量。

参考资料:

1、中华人民共和国国史学会汇编

2、故事里的沂蒙|孟良崮战役齐鲁壹点2024-09-26

3、孟良崮战役在解放战争中的重要地位及意义 云南党史网 2023-12-19