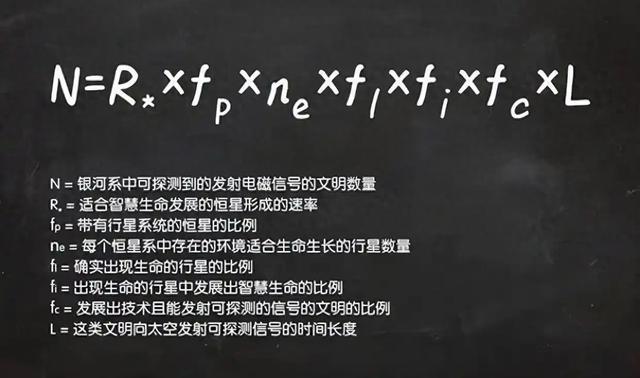

为了估算银河系中可能存在的智慧文明数量,1960 年代,美国天文学家弗兰克・德雷克提出了著名的德雷克方程。

这个方程并非一个精确计算的工具,而是一个帮助科学家思考外星文明存在可能性的概念框架,其公式为:N = R* × Fp × Ne × Fl × Fi × Fc × L 。

根据不同的参数取值,德雷克方程计算出的结果差异极大。乐观估计,银河系中可能存在百万级别的智慧文明;而悲观估计,整个银河系可能仅有我们人类这一个智慧文明 。

1950 年,著名物理学家恩里科・费米在一次关于外星文明的讨论中,突然提出了一个看似简单却又极其深刻的问题:“他们都在哪儿呢?” 这一问,便引出了著名的费米悖论。

这个悖论的核心矛盾在于,基于我们对宇宙的认知和理论计算,宇宙中应该存在大量的外星文明,然而我们却从未观测到任何确凿的证据。

从理论预测来看,如果银河系中存在百万级别的智慧文明,按照文明发展的一般规律,假设一个文明从诞生到具备星际殖民能力平均需要 100 万年的发展周期,那么在银河系长达 100 多亿年的历史中,这些文明应该早已进行了广泛的星际殖民活动。

以人类为例,如果未来我们掌握了星际旅行技术,必然会对周边的星球进行探索和开发。按照这样的逻辑,银河系中应该布满了各个文明的星际殖民地,我们应该能够发现各种外星文明留下的痕迹,比如人造卫星、宇宙飞船的残骸,或者是大规模星际工程的遗迹。

然而,现实却与理论预测形成了鲜明的对比。

尽管人类已经进行了数十年的外星文明搜索计划,通过射电望远镜监听宇宙中的各种信号,发射探测器探索太阳系内外,但至今没有发现任何可信的外星信号或文明遗迹。

我们没有接收到来自遥远星系的问候,也没有在宇宙中发现任何非自然的结构或物体。这就好像我们生活在一个看似热闹非凡的宇宙大都市中,却始终没有遇到其他的居民,这种强烈的反差使得费米悖论成为了科学界和科幻界共同关注的焦点问题。

为了解决费米悖论,科学家们提出了各种各样的假设和理论,试图调和理论预测与观测现实之间的矛盾。

大过滤器理论:美国乔治梅森大学的助理教授罗宾・汉森提出了大过滤器理论。

他认为,在生命从原始状态发展到能够进行星际扩张的超级文明的过程中,存在着一个或多个难以跨越的瓶颈阶段,这些瓶颈就像一个个过滤器,将绝大多数文明阻挡在了星际扩张的门槛之外。

这些过滤器可能包括生命诞生的苛刻条件、复杂生命演化的漫长过程、智慧生命发展出科技文明的不确定性,以及文明在发展过程中面临的各种灾难,如核战争、生态崩溃、小行星撞击等。

如果大过滤器存在于我们过去的发展历程中,那就意味着我们已经幸运地跨越了这个障碍,未来还有发展的潜力;但如果它存在于我们未来的道路上,那么人类文明的前景可能就不容乐观。

技术隔离假说:该假说认为,高级外星文明可能已经发展出了远超我们想象的科技水平,他们可能主动选择隐藏自己的存在,避免与其他文明进行接触。

这可能是因为他们担心与其他文明的交流带来不必要的麻烦,比如资源竞争、文化冲突等。此外,外星文明也可能采用了与我们不同的通讯方式,而我们目前依赖的无线电通讯可能只是宇宙中众多通讯方式中的一种。

如果他们使用的是中微子通讯、引力波通讯或者其他我们尚未掌握的非电磁通讯方式,那么我们就很难探测到他们的信号,从而导致了文明之间的技术隔离。

宇宙孤岛模型:宇宙的浩瀚使得星系之间的距离极其遥远,即使以接近光速的速度飞行,穿越银河系也需要数万年甚至更长的时间。

在这种情况下,智慧文明之间可能因为距离的限制而无法实现有效的接触和交流。每个文明都像是一座孤立的岛屿,被困在自己所在的星系或恒星系统中,尽管知道宇宙中可能存在其他文明,但却无法跨越遥远的星际空间去寻找它们。

而且,文明的寿命可能相对短暂,在还没有发展出足够强大的星际旅行技术之前,就可能因为各种原因而灭绝,这也进一步加剧了文明之间的孤立状态。

另外,有学者认为生命是稀有的,需要极其苛刻的条件才有可能诞生,而高级生命的出现几率就更低了。

以地球为例来说明。

地球之所以能够孕育出生命并演化出人类这样的智慧物种,离不开一系列极为特殊且苛刻的条件,这些条件的形成概率极低,使得地球在宇宙中显得格外独特。

液态水被认为是生命诞生的关键要素之一 。

地球距离太阳的位置恰到好处,处于所谓的 “宜居带” 内,这使得地球表面的平均温度适宜,水能够以液态形式存在。

如果地球离太阳稍近一些,如水星和金星,表面温度会过高,水会被蒸发殆尽;而如果离太阳稍远,如火星,表面温度过低,水会冻结成冰。据科学家估算,在一个恒星系统中,行星处于宜居带从而拥有液态水的概率可能仅为百分之几甚至更低。

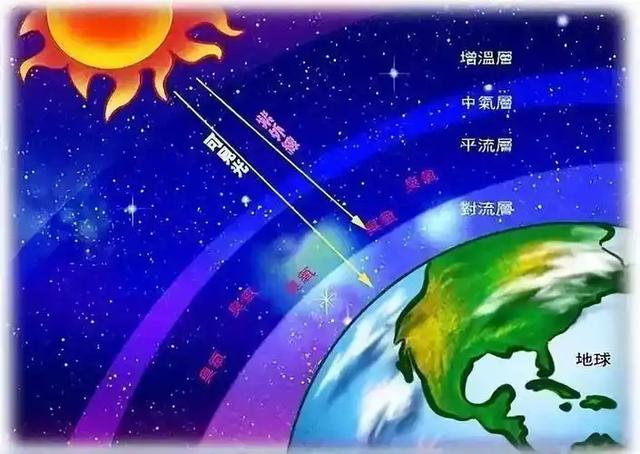

臭氧层的形成对于生命的保护至关重要。臭氧层能够吸收太阳紫外线中对生命有害的部分,为地球上的生物提供了一个相对安全的生存环境。

臭氧层的形成源于地球早期大气中氧气的积累,这一过程涉及到复杂的生物和化学过程。地球上蓝藻等光合生物的出现,通过光合作用释放出大量氧气,经过漫长的演化,逐渐形成了臭氧层。

在其他行星上,很难保证会有类似的生物演化路径和大气化学过程,因此形成类似臭氧层的概率微乎其微。

地磁场也是地球生命得以延续的重要保障。

地磁场能够阻挡太阳风对地球大气层的侵蚀,保护大气层不被剥离,同时也能屏蔽宇宙射线,减少对生物的辐射伤害。

地磁场的产生与地球内部的液态金属外核有关,液态金属的流动形成了电流,进而产生磁场。地球的这种特殊内部结构和动力学过程在宇宙中并不常见,其他行星要拥有类似稳定且强度适宜的地磁场的概率同样很低。

在地球生命演化历程中,寒武纪生命大爆发是一个具有里程碑意义的关键节点,其不可复制性也增加了地球生命演化的独特性。

大约在 5.41 亿年前的寒武纪早期,地球上突然出现了种类众多的无脊椎动物化石,在相对较短的地质时期内,生物多样性呈爆发式增长。对于寒武纪生命大爆发的原因,科学家们提出了多种假说,包括大气含氧量的增加、海洋化学物质的变化、基因调控网络的演化等,但至今尚未有定论。

无论哪种原因,这一事件都像是地球生命演化过程中的一次偶然 “突变”,在其他星球上要重演类似的生命大爆发事件,几乎是不可能的。因为这需要诸多复杂因素在恰当的时间和空间内完美配合,这种巧合发生的概率几乎可以忽略不计。

即使在地球上成功诞生了智慧文明,其发展过程也充满了各种不确定性和脆弱性,这也从侧面反映出人类这样的智慧文明在宇宙中可能是极为罕见的。

但是,宇宙的浩瀚尺度为生命的诞生提供了近乎无限的可能性。

从数学必然性上看,宇宙中存在着数以万亿计的星系,每个星系又包含大量的恒星和行星,如此庞大的天体数量,使得即使生命诞生和智慧文明演化的概率极低,在统计学上也几乎必然会出现多个智慧文明。

此外,生命形式的多样性假设也为外星智慧生命的存在提供了理论支持。

我们不能以地球生命的形式和条件来局限对宇宙生命的认知,也许在其他星球上,生命可以基于不同的元素(如硅基生命)、不同的溶剂(如以氨为溶剂)而存在,它们的演化路径和发展模式可能与地球生命截然不同,但同样有可能发展出智慧和文明。

对于费米悖论,除了人类是唯一智慧物种这一解释外,还有其他多种非唯一性的解释。

例如文明发展的异步性,宇宙中各个文明的诞生和发展时间可能存在巨大差异,有些文明可能刚刚起步,还没有能力进行星际探索和通讯;而有些文明可能已经发展到了高度发达的阶段,但由于距离遥远、通讯方式不同等原因,我们尚未发现它们。

或者,外星文明可能已经发现了地球,但出于某种原因,如 “动物园假说” 中提到的将地球视为自然保护区进行观察而不干预,选择不与我们进行接触。