秦国一统

秦灭楚,楚人大喊:楚虽三户,亡秦必楚。

楚灭随,随人喊冤,楚王曰:我蛮夷也。

听起来是不是有点熟悉?现代社会已经见怪不怪了,这是典型的双标。

然而,历史本就如此,没有绝对的不双标。每个国家的史官都会站在自己国家的立场上,有绝对的公平公正吗?答案是毫无疑问的,没有。

秦灭楚国,楚国说,这是不义,那楚灭随国、灭唐国、灭陈国、灭越国,难道这些国家就没有大义了吗?难道他们就该被楚国灭亡吗?

在楚国这片土地上,曾经也有陈国、有唐国、有徐国、有随国、有邓国、有巢国、有吴国、有越国。秦人入侵楚国,楚国何曾不是入侵他国?哪一国不是恃强凌弱,强国吞并弱国,比之能差多少?楚人可以喊冤,那些被楚吞并的小国,又何尝不能喊冤?

战国七雄,哪一个不是吞并了其他小的诸侯国才活了下来,就连最弱小的韩国,也是灭亡了郑国。实际上,要说这七个国家,哪一国吞并的国家最少,那起码有燕国、韩国,秦国也可以站出来说是自己。

然而,要说哪个国家吞并的国家最多?毫无疑问是楚国。楚国是南方大国,疆域最辽阔,可楚国原本的封地在哪里?居丹阳受封,在汉水流域。从丹阳到整个南方地区,西至川楚,东至如今的苏皖交界,后吞并越国,整个长江流域皆是楚国开拓的历史。难道这是楚国守株待兔,领土就自己跑来了吗?肯定不是。

01楚国:春秋“灭霸”,战国胖而虚首先,把楚国称作春秋“灭霸”,是因为春秋一百多个诸侯国,光楚国吞并的就有40多个。光叫得出名字的诸侯国就有唐国、邓国、申国、息国、江国、黄国、陈国、蔡国、越国、鲁国、宋国等等,还有南方几十个小国,虽然小,但也是周天子分封的诸侯国,怎么能被楚国说灭就灭掉了呢?

周朝初期的诸侯国

这与楚国的历史有关。

西周时,曾经发生了一件大事,《史记》记载:

昭王时,王道微缺。昭王南巡守不返,卒于江上。其卒不赴告,讳之也。

这件事指的就是周天子南征楚国,打了败仗,回来的路上渡江时溺死了。

《吕氏春秋》记载:

周昭王亲征荆蛮,辛余靡长且多力,为王右。还反,涉汉,梁败,王及祭公陨于汉中。

《索隐》记载:

宋忠云:昭王南伐楚,辛由靡为右。涉汉,中流而陨,由靡逐王,遂卒不复,周乃侯其后于西翟。

昭王是周朝的第四位天子,是康王之子,都说周朝的礼崩乐坏是东周时,可这西周才建立没多久,周天子就因为南征蛮夷死在了路上,这让周朝的脸面往哪搁?

实际上,早在晋国的曲沃代翼,就是礼崩乐坏的迹象了。周昭王南征荆楚不还,更是将周天子的权威打了折扣。

这也说明了彼时的楚国是蛮夷,楚国既然是蛮夷,自然不会遵循周礼的那一套。

楚国是帝颛顼之后,受封的是熊绎,居丹阳。熊绎之后,五传而至熊渠。

楚国受封丹阳

《史记》记载:

熊渠甚得江汉间民和,乃兴兵伐庸、扬粤、至于鄂……乃立其长子康为句亶王,中子红为鄂王,少子执疵为越章王,皆在江上楚蛮之地。

熊渠之后,七传而至熊仪,是为若敖,若敖再传而至霄敖,是为蚡冒。蚡冒卒,蚡冒的兄弟熊通,弑蚡冒的儿子而代立,是为楚武王。

楚武王时,楚国伐随国。

《史记》记载:

“三十五年,楚伐随,随曰:“我无罪。”楚曰:我蛮夷也,今诸侯皆为叛,相侵,或相杀。我有敝甲,欲以观中国之政,请王室尊吾号。随人为之周请尊楚,王室不听,还报楚。三十七年,楚熊通怒曰:我自尊耳。乃自立为武王。于是始开濮地而有之,子文王熊赀立,始都郢。文王二年,伐申,六年,伐蔡,虏蔡哀侯以归,已而释之。楚强,陵江汉间小国,小国皆畏之。十一年,齐桓公始霸,楚亦始大。”

由此可见,楚国是真蛮夷。楚国最初受封之地,是在汉水中游流域,此时周边有诸多小国。

但楚国不遵循周礼,用武力灭掉了周边小国,比如随国、申国,蔡国,还有一些小国如唐国、邓国,巢国、息国、江国、黄国等。所以,楚国的领土才从汉水流域,沿江而下,以至于整个长江流域都被楚国征服了。

楚国疆域

整个春秋时期,就是楚国的征服史。楚国也因为伍子胥差点被灭国,也因为申公巫臣出逃扶持了吴国而衰弱,但整体而言,楚国是走向强大的。这一点是令人欣慰的,春秋的楚国,是一部励志的楚国。

到了战国时期,楚国虽然拥有七雄中最大的版图,却是实实在在的虚胖。贵族分治,楚王势衰,各国变法它守旧,各国抛弃分封制它维护分封制,军事力量也不行。

秦国商鞅变法强大之后,开始了东出之路,积极开拓疆土,秦国也把楚国当作了征伐对象。

公元前313年,打败楚国,取得汉中。公元前280年,司马错伐楚,取黔中,楚国献出汉北之地。次年,白起伐楚,取鄢、邓、西陵。明年,白起再伐楚,取郢,烧夷陵。楚国迁都到陈,后又迁都至寿春。

楚国

幸好楚国早已灭了越国,征服了吴越之地,要不然哪里还是楚国的能退之地呢?恐怕只有辽阔的太平洋了。

公元前223年,王翦灭楚。

楚国,从最初的汉水流域,一步一步开疆拓土成为最大的诸侯国,再慢慢走向衰落,最后被秦国灭掉,实在是让人唏嘘不已。

楚人可以在被灭国时义正言辞地大喊,秦人不义,我有大义,楚虽三户,亡秦必楚。可那些被楚灭掉的国家还能喊冤吗?所以,送给楚国两个字:矫情。

02晋国:从曲沃代翼到三家分晋,周礼的最大破坏者很多人说,如果没有三家分晋,秦国或许不会统一天下。可历史没有如果,的确三家分晋了。

实际上,晋国这个“反”心,开始得更早,真是周天子的“好兄弟”。

晋国的始祖,是周成王的兄弟叔虞,封于唐。桐叶封弟的故事就是成王与叔虞,还挺美好。

叔虞的儿子燮,因地有晋水,改称晋侯,后世迁徙到曲沃,又迁徙到绛。

迁徙到绛的是穆侯,有两个儿子,大的是太子仇,少的是成师。穆侯卒,仇立,是为文侯。文侯卒,子昭侯伯立。封成师于曲沃,号为桓叔,受封后六十七年,武公灭翼,翼就是绛,是晋国的都城,史称曲沃代翼。

晋国

成师一系是小宗,太子仇一系是大宗,曲沃代翼是典型的小宗篡夺大宗,是周礼的破坏者,违背了宗法制和分封制。可周天子最终还是任命武公为晋君,列为诸侯。

所以,后来三家分晋时,已经不是晋国第一次发生礼崩乐坏的事件了,只是三家分晋是礼崩乐坏的顶峰。

武公卒,子献公诡诸立。晋献公时,晋国开始了积极扩张之路,不断兼并周边小国。

先后灭霍,灭魏,灭耿,灭虞、灭虢,自此,晋国成为强国。

三家分晋后,晋国变成了韩赵魏,韩国分得领土最少,可纵然如此,韩国也灭了郑国。三国之中,开始最强的是魏国,后来最强的是赵国,赵国实行胡服骑射之后,也开始了兼并小国之路,吞并了中山国,打败了林胡、楼烦、匈奴等北方游牧民族。

韩赵魏

晋国作为周天子的兄弟国,本应是第一个维护周礼的,可他却率先打破周礼。曲沃代翼之后,晋国首先征伐周边小国,吞并小的诸侯国,难道这些小国是犯了大错吗?非要被亡国不可?这些小国也是周天子名正言顺分封的诸侯国,而且位置上位居腹地,可见是姬姓诸侯国。所以,不要说秦灭三晋是不义,秦能灭三晋,完全是三晋内斗所致,晋国的六卿制度就是一个定时炸弹,随时都能葬送晋国。

03齐国:从春秋强到战国,真正的仁义之国楚国是蛮夷:可以不尊周礼,随便灭其他小国。

晋国是强国:我有正义,可以灭他国。

可要说从春秋到战国,哪个国家一直强大?那就是齐国。

人们印象中的齐国一直是仁义之国,军力强大,但不好战,不会像晋国和楚国那样,吞并弱小的国家,齐国的强大,走的是完全和晋、楚不一样的道路。

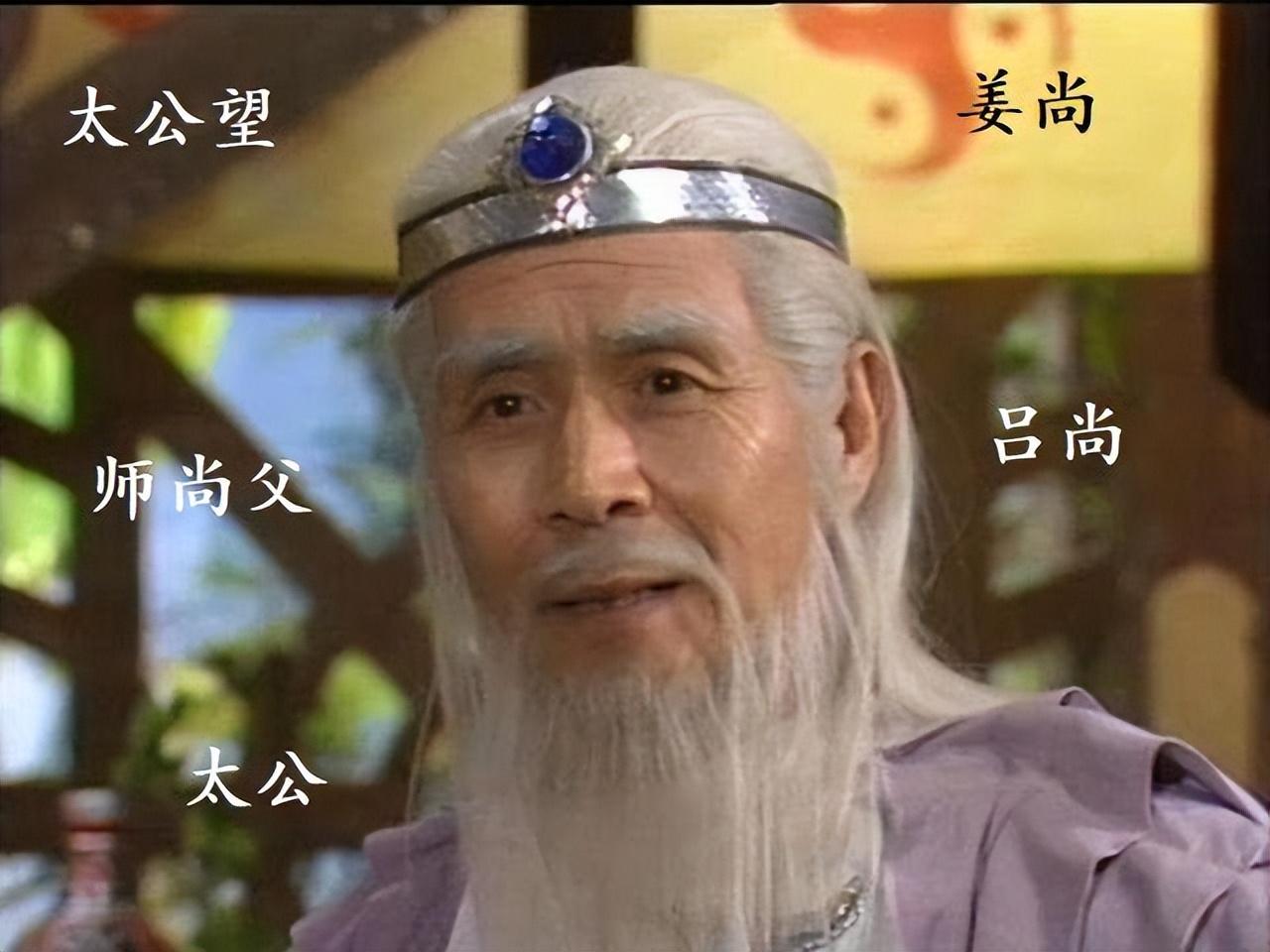

齐国的先祖,是吕尚,也称姜尚,所以齐国又被称姜齐。吕尚是周文王、武王时的谋臣,武王定天下之后,吕尚被封于营邱,今山东昌乐县。后世迁徙到薄姑,又迁徙到临淄。

吕尚

《史记》中记载:

太公至国,修政,因其俗,简其礼;通商共之业,便鱼盐之利;而人民多归齐,齐为大国。及周成王少时,管、蔡作乱,淮夷畔周。乃使召康公命太公曰:东至海,西至河,南至穆陵,北至无棣,五侯九伯,实得征之;齐由此得征伐,为大国。

由此可见,齐国成为强国,不是靠武力征伐周边小国。和晋、楚吞并小国的道路完全不同,齐国靠的是沿海地理上的优势,奖励工商业。其次,周朝初期,东方未定,周朝要靠着齐国平定淮夷,所以给了其征伐大权。

这也是当时诸侯国的特点,接近外族的都慢慢走向强大,居于腹地的都弱小,慢慢被兼并。

齐国是春秋的第一个霸主,公元前679年,齐桓公会盟诸侯于鄄,开创霸业。公元前663年,山戎伐燕,齐桓公救燕伐山戎。公元前660年,狄人灭邢,又灭卫,齐桓公合诸侯的兵,迁邢于夷仪,封卫于楚邱。公元前656年,齐桓公合诸侯伐楚,盟于召陵。

公元前643年,齐桓公死后,齐国的霸业有所衰落。

而后便是晋楚争霸时期,然而,齐国依旧是晋、楚、齐、秦四大强国之一。

齐国

到了战国时期,齐国的形势,依旧和春秋时无甚出入,田氏代齐之后,一度成为诸侯国中第一强国。依靠着临海地理优势,齐国工商业发达,又大力兴办学堂,学术自由,百家争鸣,成为当时的学术中心和商业中心。除此之外,齐国还有许多的军事家,战国初期的齐国军事力量非常强大,围魏救韩,围魏救赵,都是齐国军力强大的体现。

由于齐国灭宋,五国伐齐,导致齐国差点灭国,复国之后的齐国不再参与中原地区的战争,而是一心发展经济和学术。田齐基因里本就热爱财富,王室和贵族爱财,齐国百姓和民间也热衷于财富和享受生活。

实际上,最后齐国不战而降秦国,对秦对齐,都是双赢,对齐百姓而言,是仁。没有五国被灭时的战乱,齐国的百姓生活的最幸福,这是毫无疑问的。

齐国的北面是燕国,南面是鲁国,燕国是召公之国,鲁国是周公旦之国,这两国都是姬姓诸侯国。齐国的西面是卫国和宋国,还有诸多姬姓诸侯国,这些同姓诸侯国不仅是抵御戎狄的,也是监视齐国,毕竟齐国是异性国。

齐国和周边国家

整个春秋,齐国一直奉行的是“尊王攘夷”,戎狄一旦侵略小国,齐国就帮助小国复国,齐国对周天子可以说是恭恭敬敬,兢兢业业,是真正的仁义之国。

在这片土地上,晋国可以灭其他小国,楚国可以一口气灭40多个小国,而大言不惭的说我是蛮夷。那么,秦灭楚国,也是一样的性质,都在做同一件事,比之能差多少?谁是不义,谁是仁义?除了齐国,其他五国只能用双标来解释了。