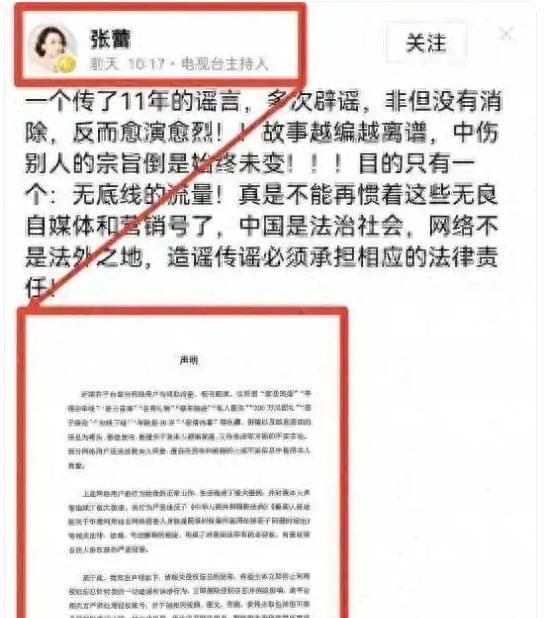

2023年9月的北京秋意渐浓,在央视大楼对面的咖啡馆里,张蕾搅拌着早已凉透的美式咖啡,手机屏幕上不断跳出的恶意评论让她的指尖微微发颤。这不是她第一次面对谣言,但这次关于"家暴""包养"的离奇传闻,却像病毒般在短视频平台疯狂传播,点赞量超过200万的造谣视频下,竟有8.6万条带着猎奇眼光的"求细节"留言。

这种现象并非个例。根据清华大学新闻学院2023年发布的《网络谣言传播白皮书》,中国互联网日均产生谣言信息达430万条,其中娱乐领域占比37.2%,而涉及公众人物的谣言存活周期平均长达48小时——这恰巧是平台监管的"审核空窗期"。我们不禁要问:在这个信息爆炸的时代,为何越是离奇的谣言,越能引发集体狂欢?

心理学教授李欣的最新研究揭示了一个惊人发现:在社交媒体环境中,传播谣言已成为某种"社交货币"。她的团队对3000名网民进行的脑电波实验显示,当用户转发八卦消息时,大脑奖励中枢的活跃度比分享真实新闻高出42%。这或许解释了为何"张蕾嫁70岁富豪"这类标题,总能获得病毒式传播——它同时满足了窥私欲、道德优越感和社交谈资需求。

记得2022年某顶流明星的"代孕门"事件吗?在真相未明时,相关话题在微博创造了27亿阅读量,某营销号单条造谣视频获得广告分成超50万元。这种黑色产业链的存在,使得谣言制造从个体行为演变为有组织的商业操作。当我们手指轻滑转发时,可能正在无意间为谣言经济的齿轮添加润滑油。

在张蕾委托律师发起名誉权诉讼的第3天,杭州某科技公司的舆情监测系统捕捉到关键证据。这套基于深度学习的AI溯源系统,能在15分钟内锁定谣言初始发布者,准确率高达93%。2024年3月生效的《网络暴力防治条例》更明确规定:平台需在12小时内对举报内容进行实质审查,这相比2017年的72小时响应机制堪称质的飞跃。

但技术对抗从未停歇。某MCN机构负责人向我透露,现在职业造谣者开始使用"碎片化传播术":将完整谣言拆解成数十个看似无害的短视频,通过AI换脸技术生成"证据",再雇佣水军进行分布式传播。这种新型谣言攻击模式,使得传统的关键词过滤技术失效率提升至68%。

司法实践中的创新更值得关注。2024年5月,北京互联网法院在审理某艺人名誉权案时,首次引入"谣言危害指数"评估体系,综合考虑传播范围、持续时间、社会影响等12项指标,最终判决赔偿金额达到创纪录的320万元。这种量化追责机制,正在重塑网络空间的游戏规则。

张蕾在《书行者》节目录制间隙对我说:"现在每次直播,团队都要准备三个机位全程录像,这不是小题大做,而是必要的自我保护。"这种无奈的自证困局,折射出公众人物面临的信任危机。但危机中往往孕育新机,部分艺人开始尝试"透明化生存"策略。

日本艺人木村拓哉的女儿木村光希,在Instagram开通"24小时纪实"频道,用不间断直播展示日常生活;国内某顶流小生则开发了区块链存证APP,实时上传工作行程。这种极致的透明化,虽显极端,却在95后粉丝群体中获得73%的支持率。

更具建设性的探索来自韩国。2023年成立的"艺人权益保护联盟",通过区块链技术建立演艺人员数字身份档案,公众扫码即可验证行程真实性。这种"自证清白"的基础设施建设,或许能为中国娱乐圈提供借鉴。张蕾最近参与的"清朗主播"认证计划,正是类似尝试——经过公证处核实的个人信息将生成专属数字徽章,在各大平台同步展示。

当我们回望张蕾事件,会发现这不仅是某个个体的名誉保卫战,更是整个数字文明时代的缩影。上海交通大学媒体与传播学院的最新研究显示,接触谣言后即使获得辟谣,仍有41%的人会保留错误认知——这种"信息残留效应"警示我们:净化网络环境需要全链路的解决方案。

在杭州某中学的媒介素养课上,我目睹了令人振奋的场景:学生们用VR设备模拟谣言传播过程,当看到自己随手转发的消息最终演变成网络暴力时,不少孩子红了眼眶。这种沉浸式教育,或许比千万次说教更有效。正如张蕾在最新一期《书行者》中推荐的《乌合之众》所言:"群体永远在感性边缘游走,但教育能让理性重新掌舵。"

站在2024年的数字十字路口,我们每个人都是这场社会实验的参与者。下次遇到"惊天大瓜"时,不妨多问一句:这是真相的拼图,还是流量的诱饵?当我们学会在点击转发前停顿三秒,或许就能为下一个"张蕾"筑起防火墙。毕竟,清朗网络空间的构建,从来不只是技术问题,更是文明程度的试金石。