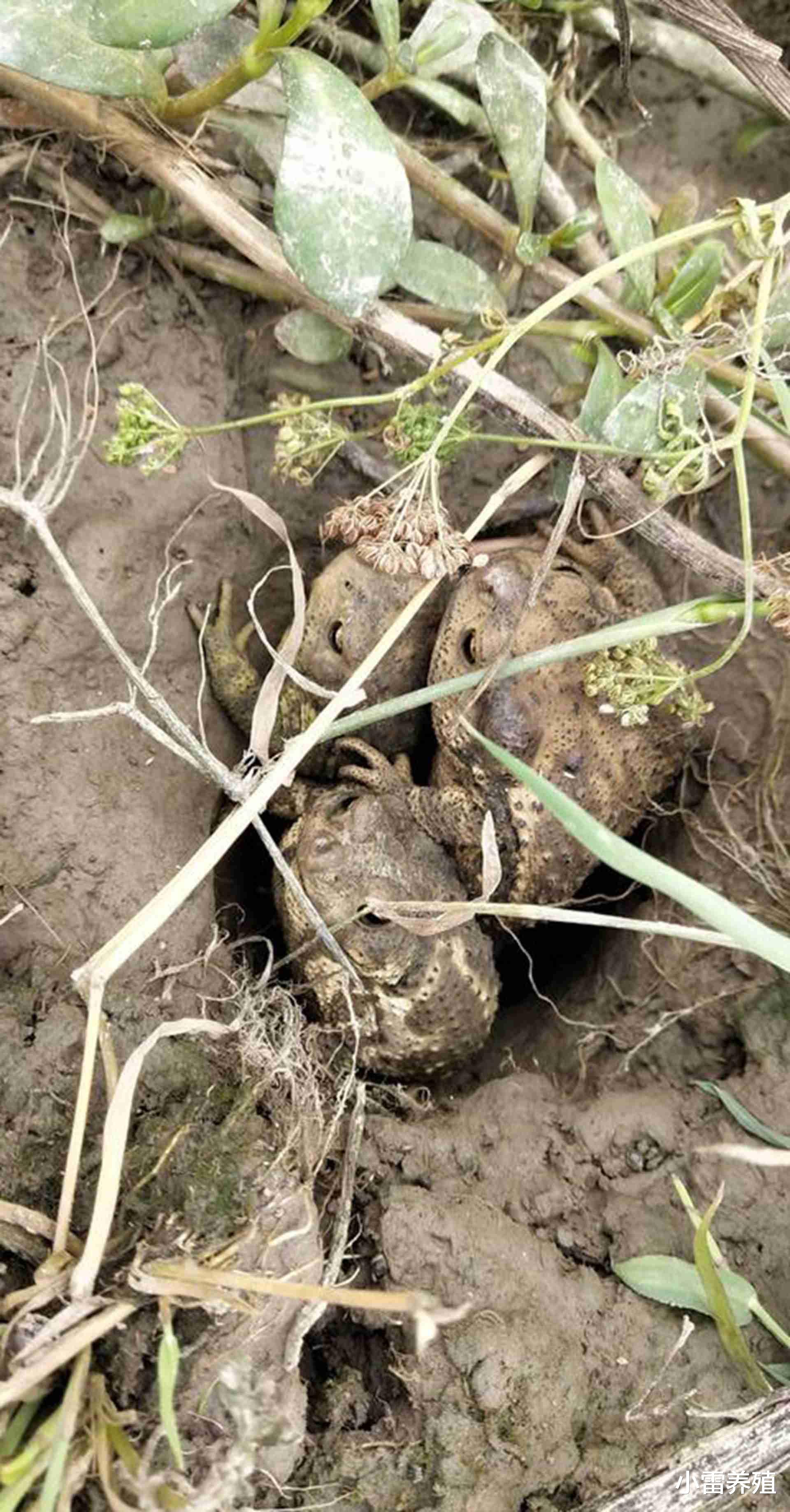

在咱们搞养殖的圈子里,蟾蜍养殖虽然不像养猪养鸡那么普遍,但也有它独特的门道。就拿蟾蜍蝌蚪分池这件事儿来说,这里面的学问可不小。蟾蜍,这种两栖动物,在养殖过程中有着自身的特点和价值。蟾蜍是一种药用价值很高的动物,其蟾酥、蟾衣等都可入药,在传统医学里用途广泛。

咱先说说这蟾蜍蝌蚪分池的事儿。在养殖场里,蝌蚪的生长速度是不一样的,有的长得快,有的长得慢。这就好比咱们人,有的孩子长得高,有的孩子长得矮。如果不及时把它们分开,长得快的蝌蚪可能会抢食太多,把长得慢的饿着,这样整体的成活率就会受影响。有位山东的养殖户就跟我说过,他之前没注意分池,结果不少弱小的蝌蚪都死了,导致产量下降了不少。而且在不同的时间阶段,蝌蚪的状态也不同。一般来说,在孵化后的30天左右,就可以考虑分池了。

咱们再聊聊体型差异管理。蟾蜍在生长过程中,体型差异会越来越明显。这和不同品种的绿植一样,就像小型的多肉植物和大型绿萝,生长速度和所需空间都不一样。大个儿的蟾蜍吃得多、长得快,小个儿的蟾蜍如果不单独照顾,就可能长不好。像在广西的一个山区养殖场,他们就特别注意这一点。管理员会定期测量蟾蜍的体长和体重,把体型相差较大的分开养殖。这样做,能让小个儿的蟾蜍有足够的资源去生长,提高整体的养殖效益。而且,经过2个月的细心管理,不同体型的蟾蜍都能健康成长,养殖场的收益也明显增加了。

山区养殖场有着得天独厚的条件,但也面临着不少挑战。山区地形复杂,水源可能不太好获取,这就像在南方湿热地区养殖要注重防潮防霉一样,山区养殖场可能要解决水源供应和水流控制的问题。同时,山区的气候可能比较寒冷,特别是冬天,这对蟾蜍的生存是个考验。有一位云南山区的养殖户就分享了他的经验。他会专门为蟾蜍建造一些保暖的小窝,在食物上也会根据季节做调整,冬天就多准备一些高能量的食物。这样,蟾蜍就能在寒冷的山区顺利过冬了,3年里他的养殖场规模不断扩大。

竞争压力是养殖场面临的一个大问题。随着蟾蜍养殖的人越来越多,市场也变得竞争激烈起来了。就像在市场里各种绿植比拼一样,有的是小众但精致的品种,有的是常见但价廉物美的品种。在蟾蜍养殖中,要做出自己的特色才能在竞争中胜出。比如有的养殖场专注于养殖高品质的蟾蜍,用于药材,走高端市场;有的则大量养殖,供应普通市场。在湖北的一个养殖场,场主王老板就跟我说,他一开始竞争压力特别大。后来,他发现当地有一种野生的水葫芦(虽然水葫芦在野外是入侵植物,但在人工养殖环境下可作为一种案例对比),可以经过处理后作为蟾蜍的饲料,成本降低了不少,而且蟾蜍吃了之后长得更好。他就靠着这个独特的饲料来源,在竞争中逐渐站稳了脚跟,2年时间就成了当地小有名气的企业。

蟾蜍养殖的场地的选择也是非常关键的。无论是家养、养殖场还是农场养殖,要考虑到蟾蜍的生活习性。蟾蜍喜欢潮湿、阴暗的环境。就像苔藓这种喜阴植物,对环境的要求很苛刻。如果是家养蟾蜍,可能只需要一个小盒子,里面铺上湿润的苔藓(这里只是举例说明类似环境营造,实际家养蟾蜍不建议单纯用苔藓,因为可能有寄生虫风险),放在阴暗的角落就行。但养殖场就不一样了,需要大面积的湿润场地。在南方的水田边建立养殖场就比较合适,因为这里水源充足、湿度合适。比如广东的一个养殖户,他在自家水田边开辟了一块地方来做养殖场,周围种上了一些凤眼莲(水葫芦的学名,一种常见的湿地植物,和绿萝等热带植物相比,适应湿地环境能力强很多),既可以调节湿度,又能为蟾蜍提供一些栖息和隐蔽的地方。

温度对蟾蜍的影响也不容小觑。蟾蜍是变温动物,就像室内养的绿萝,在不同温度下生长速度不同。在寒冷的地区,比如东北,冬季要想办法给蟾蜍保暖。有的养殖场会采用加热设备,保证养殖环境的温度适宜。而在炎热的地方,如海南,就要防止温度过高。我就听说海南有个养殖户,他发现用遮阳网和通风设备能有效降低养殖环境的温度,让蟾蜍在炎热的夏天也能正常生长。经过3年的实践,他总结出了一套适合当地的温度管理办法。

疾病防控在蟾蜍养殖中也是重中之重。在密集养殖的情况下,就像在大棚里种生菜,一旦有病菌很容易传播。蟾蜍容易患上腐皮病等病症。在一些山区的养殖场,他们采用中草药预防疾病。有一个山区的养殖场主人分享他的经验,他会在养殖池里定期撒一些菖蒲(是一种常见的湿地水生植物,有一定的药用价值,和常见的室内绿植如文竹等相比,生长环境特殊,功能也不同)的叶子,据说这种方法能减少疾病的发生。还有在日常的管理中,保持水质清洁、饲料新鲜也很重要。比如在湖北的一个养殖场,他们每天都会换一部分水,就像每天给室内的长寿花浇水一样(此处只是类比每天需要照顾的动作,非实际相似性),时刻关注蟾蜍的状态。

饲料的多样性也是提高养殖效益的关键。蟾蜍的食物种类很多,在自然环境下,它们会吃昆虫、水生小动物等。在养殖场里,可以提供多种食物。有养殖户尝试给蟾蜍喂蚯蚓,发现效果不错。蚯蚓这种小动物和蟾蜍养殖的关联就像是蚯蚓和很多土壤里的小动物一样,相互依存。蚯蚓富含蛋白质,能促进蟾蜍的生长。但是,要想让蟾蜍健康成长,也不能只喂一种食物,还得搭配一些水生昆虫等。就像种花不能只用一种肥料一样,在甘肃的一个养殖场,他们通过给蟾蜍提供多样化的饲料,在短短2个月的时间里,蟾蜍的生长速度明显加快。

咱们再深入说说蟾蜍蝌蚪分池的具体操作细节。刚孵化出来的蝌蚪,看起来都差不多,但是一周左右就会开始有体型上的差异。这时候就要密切观察了。在四川的一个养殖户的经验里,他会根据蝌蚪的大小,用专门的筛网把大一点的和小一点的分开。这就好比我们挑选不同大小的草莓苗进行移栽(这里只是类比挑选动作,非实际相似性)。分好池后,大蝌蚪和小蝌蚪的养殖方式会有一些差别。小蝌蚪需要的营养更多是偏向于藻类和水体里的浮游生物,所以养殖小蝌蚪的池子要更注重水质的天然肥力,可以适当投放一些鱼食屑等。而大蝌蚪食量增大,除了天然食物,还可以添加一些专门配制的蝌蚪饲料。

对于体型差异管理的长期影响,也不容忽视。持续3年的养殖观察发现,在合理管理体型差异的情况下,蟾蜍的整体繁殖能力都得到了提升。在江西的一个山区养殖场,他们一直坚持科学地进行体型差异管理。小个儿蟾蜍在单独的空间里能够更好地成长,到了繁殖季节,它们的生殖腺发育得更好,产出的卵的数量和质量都有提高。这就像精心养护的小型多肉植物,到了花期也会绽放出美丽的花朵。而且,这种良好的繁殖能力还能遗传给下一代,使得整个养殖场的蟾蜍种群质量不断提升。

竞争压力缓解策略的多元化也是需要探讨的。除了前面提到的特色饲料来源和针对本地环境的养殖方式调整外,品牌建设也是很重要的。在浙江的一个养殖场,他们注重打造自己的蟾蜍养殖品牌。给蟾蜍产品进行精美的包装,还讲述自己的养殖故事,从蟾蜍的养殖源头,到加工制作,再到最后的成品,一一展示给消费者。这就像我们给喜欢的植物做精美的花盆一样(这里是一种类比,强调打造精致感的思路),让整个产品更有吸引力。通过这样的品牌建设,在当地市场乃至周边地区都获得了很好的口碑,大大缓解了竞争压力。

水源管理在不同地理环境下的策略也是不一样的。在山区,水源可能来自山间的小溪或者泉水,水质相对较好,但水量可能不稳定。而在平原地区,水源可能更多地依赖于地下水或者河流。在贵州的一个山区养殖场,他们通过在养殖池里设置蓄水池的方式,来应对水量不稳定的问题。这就如同一些喜湿的花卉,如绿绒蒿,需要在合适的环境下保证水的供应(这里的举例是为了类比需要重视水源供应的概念)。在平原地区的养殖场,比如江苏的某个养殖场,他们会对地下水进行检测和处理,去除其中可能含有的杂质和有害物质,确保水源的安全。

养殖周期中的不同阶段的特殊管理也不能忽视。像在蟾蜍生长的前3个月,要注意预防疾病和保证营养供给。在3到6个月的时候,要开始考虑空间和密度的调整。在四川的一个养殖场,他们在蟾蜍生长的前3个月,每天都检查水质和蟾蜍的健康状况。一旦发现有异常的蟾蜍,就会及时隔离治疗。到了3到6个月,他们根据养殖池的面积和蟾蜍的生长状况,适当地调整养殖密度,避免过度拥挤。就像在种月季的时候,当花苗长大到一定程度,就要移栽到更大的空间一样(这里只是一种类比,强调成长阶段的空间需求变化)。

最后,我想问问大家,在你看来,对于山区养殖场来说,有没有一种既成本低又能有效应对高湿度环境的养殖辅助手段呢?或者你有没有在其他地区遇到过一些独特的蟾蜍养殖挑战,又是怎么解决的呢?欢迎大家一起讨论。