前言:一场丑闻,撕开医疗信任的裂缝

2025年4月27日,中日友好医院一纸通报引爆舆论——胸外科副主任医师肖飞因“违反生活纪律和医德医风”被开除党籍并解除聘用关系。然而,这场风暴的起点并非简单的桃色新闻。举报信中,肖飞被指控婚内出轨多人,更令人心惊的是,他竟在手术台上因与护士争执,将已麻醉的患者晾置40分钟。当医生的私欲凌驾于患者生命之上,我们还能相信谁?

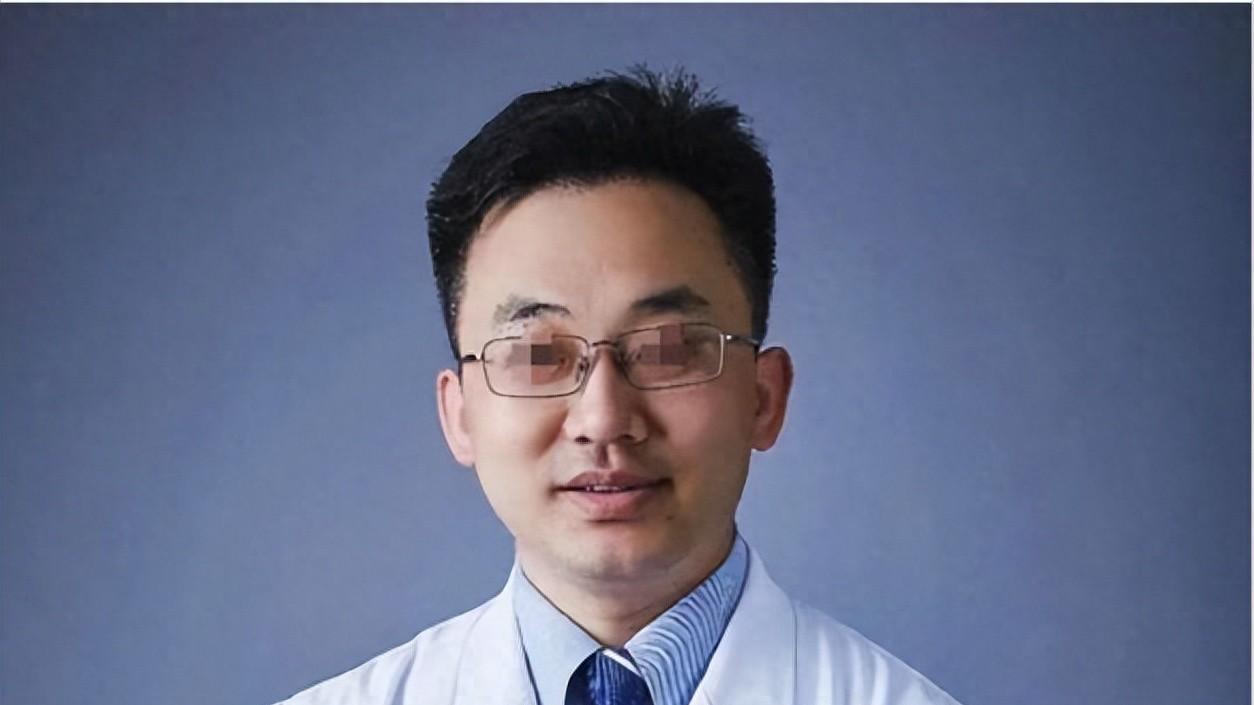

事件回顾:从“白衣天使”到“道德崩塌”1. 光环背后的阴影肖飞,中日友好医院胸外科副主任医师,简介中赫然写着“擅长肺部微创治疗”“全心全意为患者服务”。在知名医疗平台上,他自称“生命所系,性命相托”,俨然一副仁心仁术的形象。

然而,其妻的实名举报信揭开了另一面:

私生活混乱:与本院护士长、外院规培医师存在婚外情;

医德沦丧:为袒护情人,在手术室与护士争吵,导致患者被弃置手术台长达40分钟。

2. 医院的“雷霆处理”与肖飞的“喊冤”

中日友好医院迅速回应,确认肖飞“个人问题基本属实”,并对其开除处理。但肖飞坚称:“私生活有错,但医德无亏。”针对“弃患者于手术台”的指控,他辩称:“因身体不适暂停手术,患者有麻醉医生监护,后顺利完成手术。”

3. 舆论漩涡:真相究竟如何?公众的质疑接踵而至:

若争吵属实,为何主刀医生能随意离岗?

麻醉患者的安全是否真如肖飞所言“万无一失”?

医院管理是否存在重大漏洞?

深度剖析:私德与公德,真的可以切割吗?1. “私事不影响工作”?医疗行业的信任危机肖飞事件中,最刺眼的争议点在于:医生的私德败坏是否必然导致职业失范?支持者认为:“私生活与工作能力无关。”但反对者一针见血:“一个对婚姻不忠、情绪失控的人,如何保证在高压手术中冷静决策?”

医疗行业的特殊性在于,患者的生命完全托付于医生的专业与责任。 若医生连最基本的情绪管理都做不到,何谈“性命相托”?

2. 手术台上的40分钟:医疗安全体系的崩塌无论肖飞如何辩解,一个事实无法掩盖:他因私人矛盾中断手术流程。

麻醉风险:患者处于无意识状态,任何意外(如呼吸抑制、血压骤降)都可能致命;

主刀医生离岗:即便有麻醉医生在场,突发状况仍需主刀即时处理;

制度缺失:医院竟允许医生因争吵擅自离岗,暴露出监管的严重失职。

这40分钟,不仅是时间的流逝,更是对医疗伦理的践踏。

3. 医院管理的“隐秘角落”事件折射出更深层的问题:

监督机制形同虚设:医生与护士的矛盾为何能升级至影响手术?

应急预案空白:主刀医生离岗后,为何无备用方案?

举报依赖:若非家属实名举报,此类行为是否会被长期掩盖?

公众拷问:我们离“安全就医”还有多远?1. 患者的恐惧:谁为我们的生命兜底?一位网友评论:“医生吵架就能扔下病人,下次是不是吃饭、上厕所都能不管了?”这种恐慌并非杞人忧天。医疗行为的规范化、制度化,本应是患者安全的最后防线。但当制度让位于人情私欲,防线便溃于蚁穴。

2. 信任重建:需要透明与问责公众呼吁:

彻查事件细节:医院需公布手术室监控、在场人员证词等证据;

完善监督机制:建立医生行为档案,引入第三方伦理审查;

严惩违规行为:对漠视患者安全者“零容忍”。

专家视角:医疗伦理的底线不容践踏法律专家指出:“若查实医生故意延误治疗,可能涉嫌‘医疗事故罪’。即便未造成实际伤害,其行为也已违反《医师法》中‘敬业恪责’的规定。”

医疗伦理学者强调:“医生的职业道德不仅限于技术,更包括对生命的敬畏。私德不修,公德必损!”

整改之路:从个案到行业的反思1. 医院该如何行动?全面排查:对医护人员的职业道德进行匿名评估;

流程再造:手术室配备备用主刀,确保突发情况下无缝衔接;

公开透明:建立患者投诉直达通道,避免内部包庇。

2. 政策层面的迫切需求强化行业监管:卫健委需定期突击检查医疗机构;

完善立法:明确“医疗行为中的玩忽职守”量刑标准;

推动行业自律:建立全国性医师信用档案,违规者终身禁业。

结语:患者的命,不该是“草台班子”的赌注肖飞事件,撕开了医疗行业光鲜外表下的一道伤疤。它警示我们:再高超的医术,若失去对生命的敬畏,便是无根之木。

作为患者,我们无法选择医生的人品,但我们可以呼吁一个更透明、更安全的医疗环境。唯有让制度长出牙齿,让监督渗透每个角落,才能让“生命所系,性命相托”不再是一句空话。

互动话题👉 你认为医生的私德是否影响职业信誉?👉 如果你遭遇类似事件,会如何维权?欢迎留言讨论,你的声音值得被听见!

(本文依据公开资料撰写,图片来源为中日友好医院官方通报及网络截图,如有侵权请联系删除。)