唐朝建立后,沿袭北周时期和隋朝的旧制,在全国重要的地区设置总管制度统兵管辖,这些总管可以节制调度地方的军事力量,同时一定程度上还兼顾管理地方的屯田、财税等诸多事务。

由于唐朝北部边疆地区面临着强大的敌人,吐蕃、突厥、奚、契丹等少数民族的骑兵经常不断袭扰唐边境地区,在战争中,这些骑兵经常数以万计,行动迅速,如急风暴雨而来,风驰电掣而去,四处抢掠,忽而抢此、忽而掠彼,行踪飘忽不定。

要想在这种不太持久的战争中占据主动,就需要有庞大而且指挥灵活、快速反应的边防军队,于是,唐朝政府对原来被地方政府控制的无数以几百人为单位的小军镇和戍堡的军事防御制度进行改革,转而设置拥有集团军实力能够集中指挥的边防重镇,即把数州并为一个军事战略防区,命大总管或大都督等持节长期镇守,节度使制度便应运而生。

据《资治通鉴》记载:唐睿宗景云元年(公元710年)丁酉,以幽州镇守经略节度大使薛讷为左武卫大将军兼幽州都督,节度使之名自讷始。景云二年(711年),贺拔延嗣为凉州都督充河西节度使,节度使开始成为正式的官职。唐睿宗授贺拔延嗣凉州都督和河西节度使之职后,他可以军事专杀,建节立府,树六纛,唐朝当时外任的将军没有比他权力更大的。

自贺拔延嗣之后,唐朝的节度使制度逐步发展,到唐玄宗时期,节度使的任职时间逐渐长期化,驻军和职权辖区化,节度使的治所开始固定,其官衔正式化。每个节度使辖区设置节度使一人、副使一人、行军司马一人、判官二人、掌书记一人、参谋随军四人。唐玄宗同时还对节度使制度展开了逐步改革,逐渐地增加节度使的权力。玄宗开元二十一年(733年),唐朝在天下各道分置采访使,采访使成为常设机构,负责检查本道刑狱和监察地方州县官吏,有便宜从事的大权。

唐玄宗为了避免地方官对节度使军事行动的影响,从天宝中开始,唐朝政府将每一道设置节度使与采访使各一人的体制,改为由藩镇节度使一人兼领的体制,节度使的权力空前扩大。

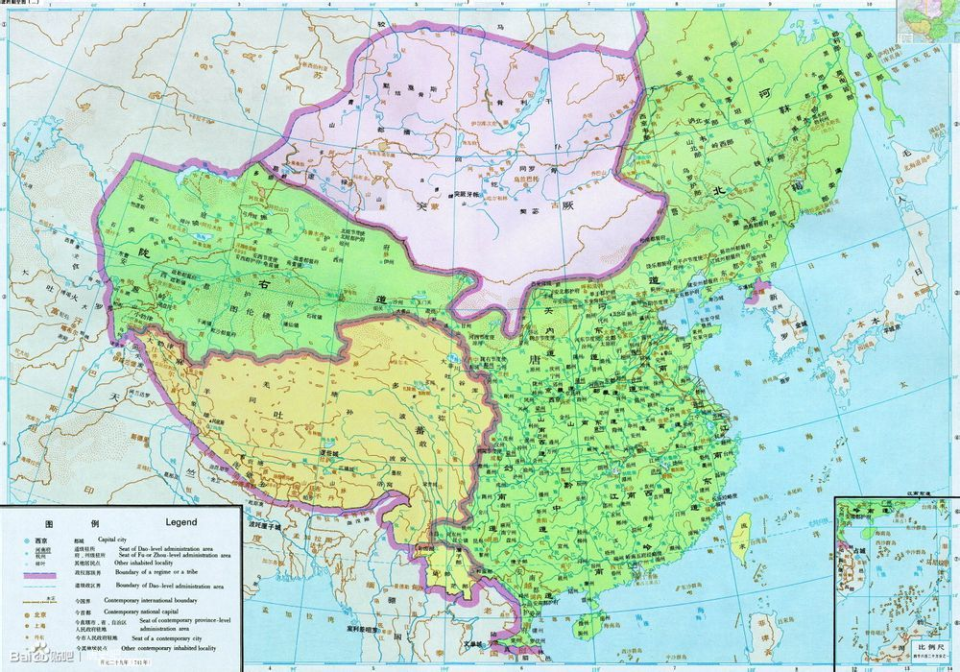

至玄宗开元天宝年间,唐玄宗先后在北方地区设置平卢、范阳、河东、朔方、陇右、河西、安西四镇、北庭伊西8个节度使区,再加上南方的剑南、岭南两大节度辖区,天下共有十大节度使,具体如下:

唐玄宗开元二十九年(741年)疆域图

唐朝设置节度使的初衷是为了更好的维护国家边疆的安定,保障大唐帝国的繁荣。唐玄宗时代的十大节度使集军民财大权于一身,权力巨大,在一定时期内确实非常有效地确保了唐朝边疆地区的安定。

但随着唐玄宗晚年的愈发昏庸,节度使制度逐渐变质,玄宗极为宠信安禄山,任其兼任范阳平卢河东三大节度使,手握数十万雄兵,严重破坏了节度使之间的平衡,最终酿成安史之乱。唐朝抽调安西北庭精锐边军入内地平叛,由此更是引发了一系列的边患,最终使得唐朝国力大伤,失去西域。

后人哀之而亦应鉴之,唐玄宗时期的节度使制度为后世治国理政和边防政策提供了良好的经验借鉴,为后世更好的巩固中国统一多民族国家的发展提供了历史支撑。

◎本文来源:“北庭学研究院”(作者:苗占坤),图源网络,图文版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。