都江堰和坎儿井是中国古代水利工程的巅峰之作,分别针对平原防洪灌溉与干旱区地下水利用设计,体现了因地制宜的智慧。

一、都江堰:无坝引水的生态水利典范

岷江是一条悬河,经常在灌县(今都江堰)决口,造成东面成都平原生灵涂炭,秦国统治者想把四川盆地打造成超级粮仓,便派李冰父子到蜀中治水,于是就有了举世闻名的都江堰水利工程。

1. 核心结构

都江堰由三大主体工程构成:

①鱼嘴分水堤:形似鱼嘴,将岷江分为内江(灌溉)和外江(泄洪),利用弯道环流实现“四六分水”。

②宝瓶口引水口:人工开凿的狭窄山口,宽20米、高40米、长80米,让内江的水穿过玉垒山,直引到成都平原。由于开凿的宝瓶口狭窄,可以精准控制进入成都平原的水量,避免洪涝。

同时为了更高效稳定的引水,李冰父子利用竹笼装卵石的办法,在河流中心建了一条分水堰,让岷江的流量按固定比例实现分流,枯水期60%水流入内江,洪水期60%水流入外江。水量的自动调节,保证了成都平原的水量稳定。

③飞沙堰溢洪道:为了防止水中泥沙堵塞宝瓶口,李冰父子在分水堰东南方向修建了飞沙堰和离堆,当内江水位过高时就会自动溢流,借助离心力将泥沙排入外江,实现“二八分沙”。

宝瓶口比内江狭窄,内江水流至此处时,河道突然变窄,加上离堆对水流的阻拦形成回流,水中的沙石被甩飞至飞沙堰,剩余的少量砂石沉淀在飞沙堰对面的凤栖窝,每年由河工掏出。如此形成了都江堰的自净化系统,大大降低了维护成本。

2. 设计原理

自然力学应用:利用岷江弯道地形,通过流体动力学实现自动分水、排沙、防洪,无需闸门干预。

可持续性设计:两千多年持续使用,至今灌溉面积超1000万亩,被誉为“活的水利博物馆”,是世界现存最古老的无坝引水工程。

3.历史意义

都江堰是世界首个利用流体力学与地形结合的水利工程,其流体力学原理(弯道环流、飞沙排淤)超前于时代,且至今无需现代化改造仍能运行,体现了“道法自然”的生态智慧。

都江堰建成后,使成都平原从水患之地变为“天府之国”,支撑了四川两千多年的农业文明,更在历史上推动了秦国统一进程,李冰父子被尊为“川主”。

二、坎儿井:干旱区的“地下长城”

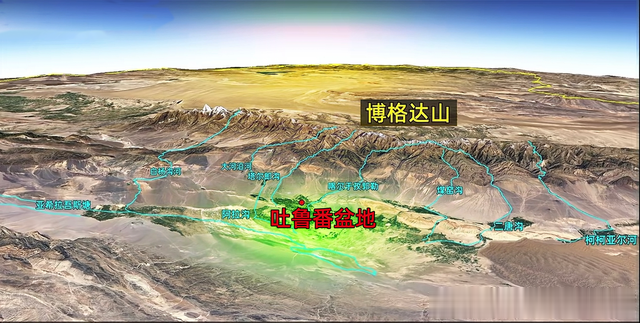

吐鲁番盆地,四面环山、地处沙漠,夏季地表温度高达70℃以上,周围山上的融雪和雨水流向盆地时,一部分被蒸发,一部分渗入地下变为暗流,根本不能蓄水。

古代劳动人民因地制宜,利用沙漠渗水性强的特性,在地下挖出一条条暗渠,汇集雨水和冰川融水,再通过山体的自然坡度,把水引到地面的居民区和田地里,形成了规模宏大的坎儿井水利系统。

1. 核心结构

坎儿井系统由四部分组成:

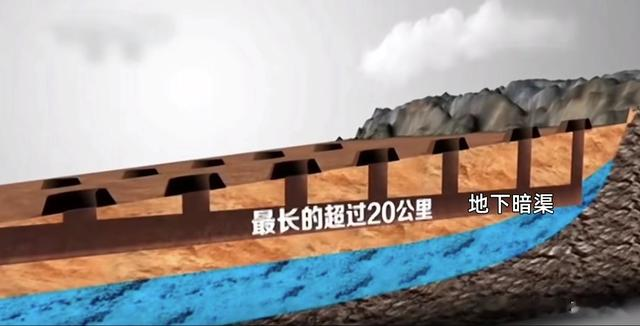

竖井:垂直挖掘至地下水层,用于通风、定位和清淤(间距20-70米,深度可达百米)。当地人借由绳子通过竖井伸入地下几十米,从暗渠中掏出淤泥,防止堵塞水源。

地下暗渠:连接竖井的水平通道,坡度约0.3%-0.5%,引导地下水自流至地面。是坎儿井工程最难的部分,短的一两百米,最长有20多公里。

地上明渠:暗渠流出地面后就形成了明渠,也就是地面引水渠道,将水输送至农田或蓄水池。

涝坝(蓄水池):用来蓄水和调节水量,供人畜饮用及灌溉。

2. 设计原理

重力引水:利用地势高差,使地下水通过暗渠自然流动至低处绿洲。

控制蒸发:地下暗渠减少水分蒸发,适应吐鲁番年蒸发量3000毫米的极端干旱气候。

3.历史意义

坎儿井与长城、大运河并称“中国古代三大工程”,2016年入选世界灌溉工程遗产。

在缺乏精密仪器的古代,人工开凿数千公里地下渠道,需极高协作能力,堪称人类对抗极端环境的奇迹,令世人震撼。

如今还有1100多条坎儿井,总长超5000公里,被誉为“地下运河”。这些坎儿井在年降水量仅16毫米的吐鲁番,创造了万亩绿洲,维系了丝绸之路的繁荣。

然而,坎儿井需定期清淤防塌,维护成本极高,再加上地下水位下降和现代机井替代,目前坎儿井数量已不足鼎盛时期的1/5。

综上,都江堰和坎儿井都是先民智慧的丰碑,共同书写了人类水利史的辉煌篇章。

都江堰体现农耕文明对洪水的驯服,坎儿井象征干旱地区对生命的坚守,共同诠释了中华文明的生存韧性,都是伟大的杰作。