在当代社会,高学历女性选择成为全职妈妈的现象引发了广泛讨论。这一话题,不仅仅是家庭生活的选择问题,更是一场围绕教育价值、社会观念和个人理想的大型思辨。你有没有发现,这个争议背后,藏着无数家庭的困惑和女性的挣扎?今天,我们就来聊聊:高知女性回归家庭是“资源浪费”,还是一种更高级的自我实现?

“学霸妈妈”的故事:牺牲与复制的矛盾

最近,一位名校毕业的妈妈辞去工作全心陪读,成功培养出了一位“学霸”女儿。当女儿硕士毕业后,也选择了辞职回归家庭,成为全职妈妈。这位母亲闻讯崩溃,流着泪控诉:“早知道这样,我为什么要放弃自己的事业?”这一幕像极了“复印机”的循环:母亲为了孩子牺牲自己,最终孩子却重走了母亲的老路。

这个故事让人五味杂陈,也让不少人感慨:高学历女性的牺牲到底值不值得?有人说,这是一种教育投资的失败,培养了一个“社会价值浪费者”;但也有人认为,这是母爱的伟大,女儿的选择并不等于失败,而是一种传承。可问题是,为什么牺牲换来的结果会让母女俩都失望?

全职妈妈的“隐形劳动”价值有多高?

如果你认为全职妈妈只是带孩子、做家务,那可太小看这个角色了!有研究显示,全职妈妈的平均工作时长超过14小时,她们的“隐形劳动”涉及教育、管理、心理辅导、营养安排等众多领域。如果将这些劳动换算成市场价值,估计足以让大部分职场人自叹不如。

更有趣的是,近年来越来越多高学历女性加入了全职妈妈的行列。数据显示,“95后”全职妈妈中,高学历者的比例已达到82%。她们利用科学的育儿观念,将学术研究方法转化为家庭教育工具,甚至推动了“家庭实验室”模式的兴起。比如,有妈妈通过早教节省了昂贵的培训费,还能通过优化家庭资产实现高收益。这样的“家庭CEO”,真的只是“资源浪费”吗?

社会偏见与家庭压力的双重夹击

尽管全职妈妈的贡献不可忽视,但她们往往面临巨大的社会偏见和家庭压力。在外界看来,高学历女性回归家庭就是“没出息”,被贴上“生育机器”“社会寄生虫”的标签。而在家庭内部,她们常常因经济依赖而丧失话语权,每次伸手要钱都像是在承受一种屈辱。

这种偏见,源于社会对“成功”的单一定义。在大众眼里,女性的成功就是在职场上叱咤风云,而育儿和家庭管理则被视为“不值一提”的琐事。但事实是,成功的定义从来就不是唯一的,每个人的衡量标准都不同,全职妈妈的选择也不该被轻视。

全职妈妈的自我救赎:从“牺牲”到“重塑”

越来越多全职妈妈正在打破这种刻板印象,走上自我救赎之路。一些人通过学习育儿知识,成为专业的育儿博主或自媒体人,实现了知识变现;另一些人则开辟了“兼职育儿+个人发展”的新模式,在家庭和事业之间找到平衡点。她们用实际行动证明:全职妈妈并不等于“被牺牲者”,而是可以在平凡的生活中活出不一样的精彩。

比如,有妈妈通过记录育儿手账,积累了上万粉丝,每月收入过万;也有妈妈与丈夫签订家庭责任分工协议,实现了从“孤军奋战”到“团队作战”的转变。这些案例不仅让家庭变得更加温暖,也让全职妈妈们重新找回了自我价值。

“家庭CEO”的时代来了

其实,高学历女性回归家庭的现象并非中国独有。在德国,新手父母可以申请“家庭学期”,同时选修大学课程;在新加坡,全职妈妈重返职场还能获得薪资补贴;而在哈佛大学的长期研究中,高知母亲子女进入顶尖大学的概率高出均值27%。这些数据都表明,全职妈妈的育儿投入,正在为家庭和社会创造不可估量的价值。

与此同时,中国也开始探索“家庭贡献评估体系”,将育儿经验纳入职业认证。比如,一些早教机构允许用“母亲经验值”兑换专业资质,地方政协也提出了“家庭服务抵个税”的政策建议。这些举措,不仅肯定了全职妈妈的劳动价值,也为她们提供了更多发展的可能性。

你怎么看“教育投资的边界”?

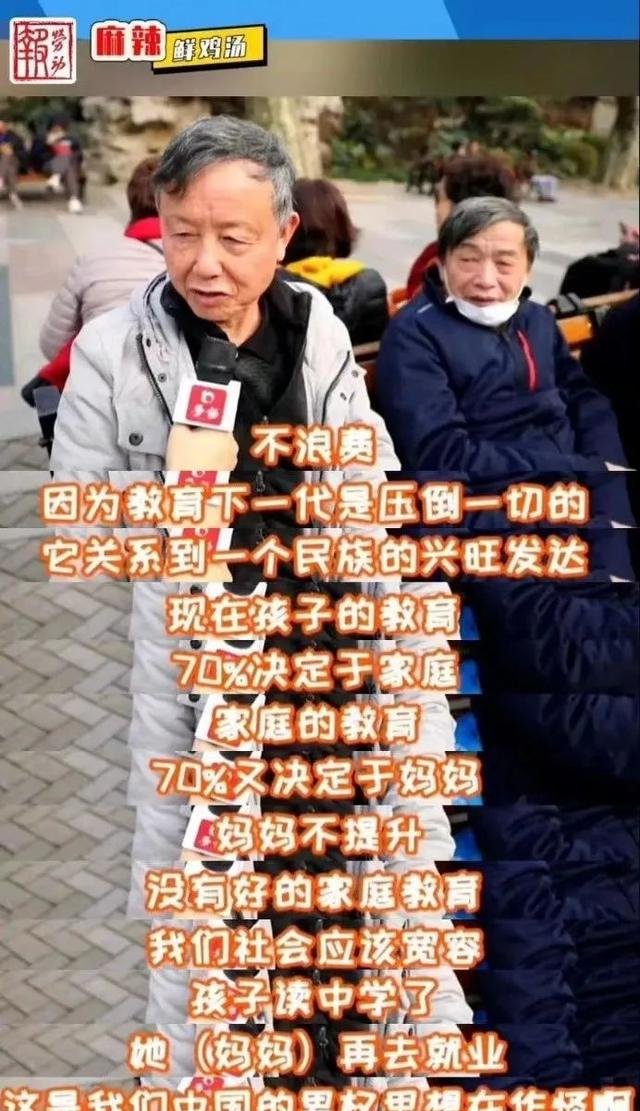

当然,围绕高学历女性做全职妈妈的争议还远未结束。有人认为,国家花费巨资培养的高知女性,最终却将知识资本转化为“私域收益”,这是社会资源的浪费;也有人反驳,家庭教育本身就是一种高级的社会投资,只不过回报周期更长,形式也更加隐性。

那么问题来了,教育的终极目标究竟是什么?是培养职场精英,还是塑造能够照亮生活场景的智慧之光?当我们期待女性在家庭和社会中扮演“双重角色”时,又是否为她们提供了足够的支持和空间?

对此你有什么看法?