秦始皇终结了诸侯割据的局面,建立了中国历史上首个中央集权帝国。他下令修建长城,有效抵御了北方游牧民族的侵扰,保障了边疆稳定。同时,他推行了货币和计量标准的统一,为商业贸易提供了便利,推动了经济繁荣。这些开创性的政策对后世产生了深远影响,至今仍被人们称颂。

然而,秦始皇的统治也充满残酷,他处决了许多正直的官员,并实施了焚书坑儒的政策,导致儒家文化遭受严重打击。这些行为无疑暴露了他统治中的黑暗面。

人们对秦始皇的评价始终存在明显分歧。有人认为他功绩卓著,堪称明君;另一些人则认为他过失严重,实为暴君。这两种截然不同的观点一直并存,反映出对这位历史人物复杂性的持续争议。

秦始皇对后世的贡献不容忽视。以“朕”字为例,虽然大家都知道这是皇帝的专属称呼,但很少有人了解,正是秦始皇确立了皇帝自称“朕”的惯例。这一制度不仅影响了秦朝,也为后世帝王所沿用,成为中国封建君主制度的重要组成部分。秦始皇的这一创举,体现了其对皇权至高无上的强调,也为中国两千多年的封建帝制奠定了基础。

我们来分析一下"朕"这个字的构成和含义。通过拆解字形,可以更好地理解它的深层意义。

【“朕”字的由来】在秦朝之前,"朕"这个词并不像后来那样成为皇帝的专属称谓。普通老百姓也经常用"朕"来指代自己,就跟我们现在说"我"一样平常。这个词在当时只是一种普通的自称方式,没有特殊的尊贵含义。

“朕”这个字其实并非秦始皇首创,他只是将其据为己有,变成了自己的专属称谓。那么,问题来了:古代表示“我”的词语那么多,为什么秦始皇偏偏选中了“朕”?

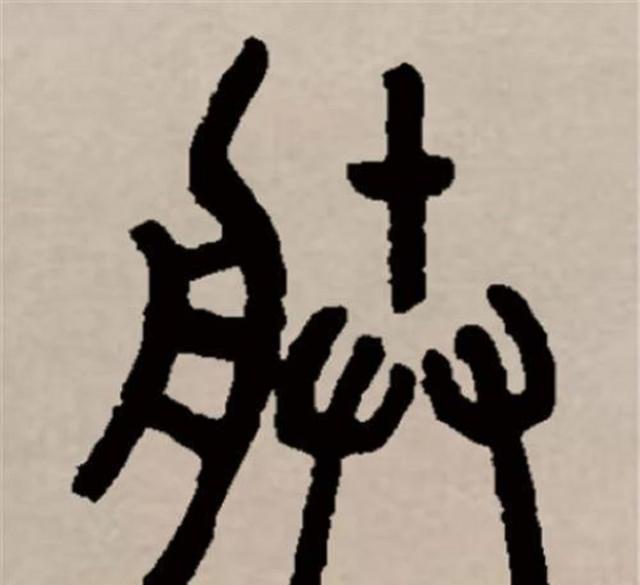

现代我们所见的"朕"字其实是经过简化的字形,与秦朝时期使用的原版写法并不相同。在秦代,这个字的构造更为复杂,笔画也更加繁琐。随着时间的推移,汉字经历了多次演变和简化,最终形成了现在这种较为简洁的书写形式。这种文字演变过程体现了汉字发展的历史轨迹,也反映了书写工具和书写习惯的变迁。尽管字形发生了变化,但"朕"字作为古代帝王自称的含义始终未变,依然保留着其独特的文化内涵和历史价值。

秦代小篆书体中的"朕"字,由"舟"和"灷"两个部分构成,生动展现了古代文字的形象特征。这个字的造字原理十分直观,直接描绘了船上燃烧火焰的场景,体现了古人对文字的具象表达。通过分析字形结构,我们可以清楚地理解"朕"字最初的含义,即船载火种这一具体意象。这种造字方式反映了古代文字的创造规律,即通过具体事物的组合来表达抽象概念。

作为秦朝的政治中心,咸阳与黄河有着密不可分的联系。这条孕育了中华文明的大河横贯咸阳城,为当时的秦国注入了源源不断的活力。黄河不仅是地理上的重要标志,更是秦朝得以发展壮大的关键因素,它见证了咸阳从一个地方城邑成长为统一王朝核心的历程。

咸阳的居民依水建屋,临江而住,船只成了每家每户不可或缺的工具。无论是出行、打鱼还是做买卖,船都扮演着重要角色,甚至被视为财富的标志。在“朕”这个字中,左边的“舟”部,正是象征着一条船。

荀子曾指出:“水既可以支撑船只,也能将其倾覆。”

君主好比船只,民众如同江河,水既能平稳托起船体,保障其顺利航行,也能掀起滔天巨浪,将船只彻底吞没。“舟”这个字,生动描绘了统治者与平民之间的微妙联系。

“灷”这个字意味着永不熄灭的火焰。在古老的传说里,火种是神明燧人氏奉上天之命带到人间的,它代表着高贵与权威。

"朕"这个字,是由"舟"和"灷"组合而成的,融合了这两个字的含义,代表着权力和尊贵的身份。在古代,它常被用来指代皇帝,体现了至高无上的地位和掌控财富的能力。这个字的构成不仅反映了古代社会的等级制度,也象征了统治者的权威与财富的集中。通过这样的字形,人们可以直观地感受到古代皇权的威严与尊贵。

嬴政成功兼并了战国七雄中的六个诸侯国,实现了对中原地区的全面控制。在他看来,自己所建立的丰功伟业,完全能够与上古时期的三皇五帝相媲美。这位帝王对自己的成就充满自信,认为其历史地位足以比肩传说中的圣明君主。通过武力征服和行政改革,他开创了前所未有的统一局面,为后世奠定了中央集权制度的基础。

秦始皇坚信,整个天下的资源和统治权都应当完全掌控在他一人手中。在他看来,没有什么是不能被他所拥有的。

为了凸显自身的独特地位,秦始皇决定抛弃传统的“寡人”自称,经过反复斟酌,最终选定“朕”作为他的专属称谓。他下令,这个字只能由他一人使用,其他人不得僭越。这一举措不仅体现了秦始皇的权威,也强化了他在统治阶层中的至高无上地位。

从那时起,历代君主都习惯以"朕"作为自我称谓。这一称呼成为帝王专属的代名词,被广泛用于正式场合和官方文书中。作为最高统治者的标志性自称,"朕"体现了君主的至高无上与独特地位。这种称谓方式在历代王朝中一直延续,成为中国古代君主制度中不可或缺的一部分。

在古装剧里,皇帝除了说"朕"之外,还经常用"寡人"、"孤"这样的词来自称,有时候甚至会说"咱"、"俺"这些更接地气的说法。这些不同的自称方式,其实都反映了皇帝在不同场合下的身份定位。

“寡人”这个词,其实并不是说皇帝是孤家寡人,而是指在道德修养上还有欠缺的人。这是皇帝用来表示谦虚的自称。

在古代,统治者推崇"以德服人"的理念,君主的品德直接影响其在百姓心中的威信。一旦帝王德行有亏,就会丧失民众支持,最终导致权位不保。正因如此,历代君王为时刻警醒自身修养,便以"寡人"自称,以此提醒自己必须时刻注重道德操守,以德服众,稳固统治根基。这种自我谦称既体现了帝王对德行的重视,也反映了古代政治伦理的核心价值。

明朝时,皇帝的自称又有了新变化。朱元璋作为开国皇帝,出身贫寒,文化水平有限。

即便登上皇位,朱元璋依旧保持自称“咱”的习惯。这种接地气的说话方式,拉近了他与臣民的距离,让许多人感到他是一位亲切随和、关心百姓的“平民皇帝”。这种朴实无华的作风,赢得了朝野上下的好感,进一步巩固了他的统治基础。

朱棣继位后,行事风格更为随性洒脱,甚至在朝堂之上自称"俺",这一举动瞬间缩短了与百姓之间的隔阂。作为朱元璋的第四子,他打破了皇室传统的严肃形象,用平易近人的方式与臣民沟通,展现出了不同于其父的统治风格。这种亲民的言行,不仅体现了他个人的性格特点,也反映了他试图建立新型君臣关系的政治意图。