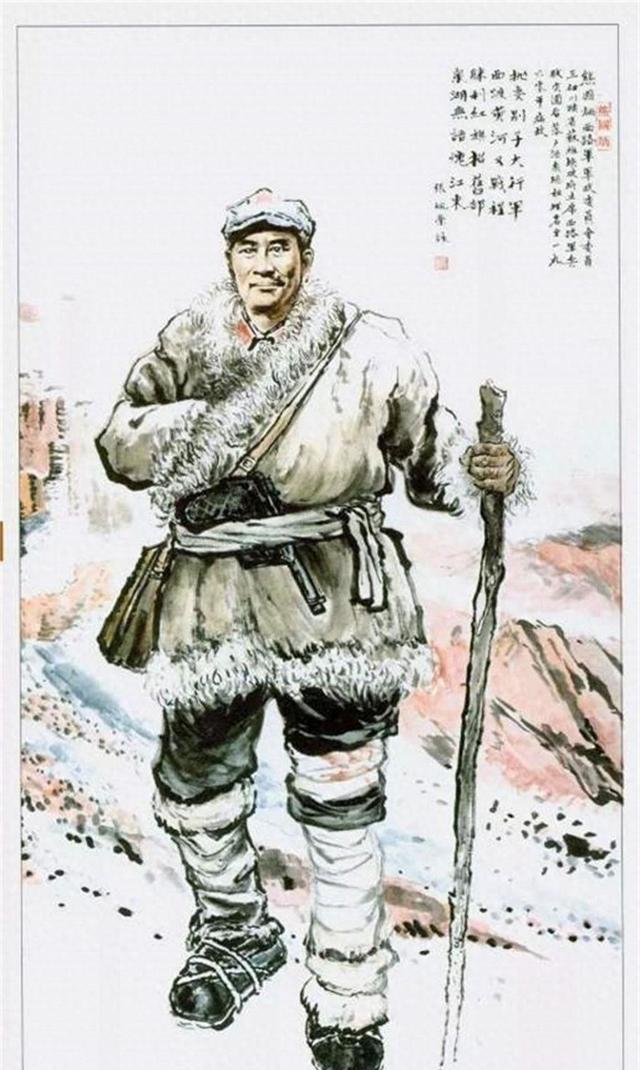

红军名将熊国炳失踪23年,期间沿街乞讨,却始终坚持不去找组织,原因成谜。最终,他饥饿至死,也未向组织求助,其坚守背后的深意令人慨叹。

中国革命史上,熊国炳是位红军将领,曾领导川陕苏区,战功显赫。新中国成立后,他隐姓埋名23载于甘肃酒泉,乞讨为生,未寻组织。1960年贫困逝世,1986年身份才被揭露。

1899年,熊国炳生于四川省通江县偏远山村的一户贫苦农家。时值清朝末年,国内动荡,外患频仍,民生凋敝。其父母终日辛劳,仍难以支撑家中七口人的温饱。

熊国炳幼时虽曾入学两年,但因家境贫寒无法承担学费而辍学。父母为减轻负担,将他过继给医生熊邦杰。自此,他更名并踏上新的人生旅程。

养父熊邦杰为医生,收入仅维生。他仍支持熊国炳学业,但熊国炳终退学。退学未挫其志,反燃自学热情。他随养父采药,识草药,积医药知识,并苦练生存技能于山林。

16岁时,熊国炳经养父母撮合,与太平山赵紫香成婚。不久,养父出诊溺亡,养母亦悲痛离世。失去依靠的熊国炳夫妇遭族人排挤,遂离熊家坪,搬回熊家湾生活。

生活艰辛持续,熊国炳夫妇不堪欺压,迁居太平山与岳父同住,后迁天池寨,垦荒深山,以种田狩猎为生,过上了艰苦的日子。

在艰难环境中,熊国炳锻炼出过人胆识。一次狩猎中,他不慎中毒箭。面对生死,他勇毅非凡,忍痛拔箭,挤出毒血,终成功保命。

熊国炳此次经历深化了对生存技能的理解,并在当地声名鹊起。他独自猎杀老虎的事迹,更稳固了“巴山勇士”之名,其勇猛智慧在山民间传颂,为日后革命生涯奠定了基石。

1932年12月,熊国炳命运转折于一个集市日,偶遇安徽六安共产党员刘子才。刘子才奉命至川北通江、大巴山发动群众,支援红军入川。

刘子才购山货与熊国炳交好,见其才德兼备,遂透露真身并介绍红军。他恳请熊国炳协助红军,进行地形侦查与情报收集工作。

熊国炳长期受压迫,红军理念给予他巨大鼓舞。他爽快答应刘子才求助,凭地形熟识与群众联系紧密,迅速成为红军在当地的重要助手。

熊国炳助红四方面军顺利推进至川北,占领通江、巴山等地。数月间,红军在此建立赤北、赤江、南江、巴中等苏维埃政权。

熊国炳因贡献突出获红军领导高度认可,1933年2月被选为川陕苏维埃政府主席,成为根据地高级领导。这一转变使他由山村猎人成为革命领袖,正式开启革命生涯。

熊国炳献身革命事业,领导群众建政权、促生产、援前线。一年内助建六县苏维埃,肩负红四方面军后勤运输,获徐向前、李先念、廖承志等领导人高度赞誉。

1936年10月,红一、二、四方面军在甘肃会宁会师,标志长征胜利。但革命路仍艰险,中共中央为联系苏联、建援助通道,决定组建西路军进军新疆。

西路军于复杂政治军事环境下组建,时红军主力北上抗日,西北地区由马家军统治。其任务艰巨,且面临重重危险。

熊国炳为红四方面军要将,被任西路军第五军军长,此任命既肯定其能力,又考验其忠诚。西路军共22000余人,分三军,熊国炳率第五军为主力之一。

1936年11月,西路军启程,旨在穿越河西走廊抵达新疆。但此路看似直接,实则布满重重艰难险阻。

西路军首遇地形挑战,河西走廊戈壁边缘,气候恶劣,水源稀缺,冬寒夏暑,对惯于川陕山区游击的红军而言,此环境构成严峻考验。

其次,西路军面临劲敌。马家军熟知地形,装备先进,兵力雄厚。而西路军武器落后,且补给线极为薄弱。

熊国炳率第五军英勇作战,参与临泽、高台等战役。在临泽,他与敌展巷战,亲率部逐街争夺。其指挥下,红军展现惊人勇气与战力,终克临泽城。

然而,胜利的短暂欢愉迅速被严峻现实笼罩。西路军因补给匮乏,境遇日趋恶劣,常面临食物与弹药短缺。幸存战士忆述,他们时而日食一餐稀粥,或需嚼食生皮以解饿。

困境中,熊国炳彰显卓越领导力,常与战士共患难,亲自寻食找水。行军遇沼泽,他带头趟水,为部队探得安全路线。

1937年3月,西路军在肃北县与马家军进行最后的决战,即“倪家营子保卫战”。熊国炳率第五军奋力抵抗,但因敌众我寡,资源耗尽,最终陷入绝境。

西路军在这场激战中损失巨大,众多将士献身,部分被俘或离散,熊国炳亦在混战中失踪。此役为西路军悲壮终章,亦是熊国炳命运的重要转折。

西路军失利重创中国革命,但其英勇战斗牵制马家军,为陕甘宁边区巩固发展赢得时间,且其经历为红军提供了宝贵教训。

熊国炳深受西路军失败打击,作为高级将领,他目睹部下牺牲,历经失败苦楚。此经历深刻影响其后半生,成为其日后行为的重要诱因。

西路军悲壮征程是中国革命史重要篇章,也是熊国炳命运转折点,彰显了革命者坚韧精神及道路艰辛牺牲,至今值得深入研究和反思。

1937年3月,西路军在肃北倪家营子战后溃散,熊国炳失联。此后23年,他处于失踪状态,这段时期对熊国炳而言,既是逃亡历程,也是自我放逐的时光。

战后混乱中,熊国炳逃脱敌捕,化名熊国道踏上流浪之旅。为避追捕,他选艰难路线,自甘肃西部东行,穿越荒漠,抵达甘肃酒泉。

这段旅程艰险重重,熊国炳需时刻提防敌人追捕,并应对恶劣自然。戈壁烈日寒风,水源匮乏,他曾沙漠迷路濒死,幸遇驼队得救。此后,他更加谨慎,学会荒漠辨向寻水。

抵酒泉,熊国炳隐居。为避人耳目,他采取最卑微方式,沿街行乞。这对昔日红军将领,落差巨大。但熊国炳凭借惊人毅力,迅速适应了此生活。

酒泉街头,熊国炳沦为乞丐,外表邋遢无异他人。但酒泉居民忆起,他虽衣衫褴褛,举止却有礼,言谈间显露教养,与众不同。

熊国炳为生计每日街头乞讨,生活困苦,饮食无常。冬夜酒泉严寒,他蜷缩街角或桥洞避寒;夏日酷热,则树荫下乘凉。

熊国炳生活艰难却警惕极高,频繁更换乞讨地点,绝少与人交谈,更不泄露真实身份,这种谨慎让他在23年里得以隐蔽。

长期流浪生活严重损害了熊国炳的身体,常年营养不良与恶劣环境致其健康恶化,晚年时他变得瘦骨嶙峋,行动不便。

23年间,中国历经抗战胜利、新中国成立及社会主义建设热潮,巨变频生。熊国炳却似置身事外,依旧乞讨为生,与世隔绝。

为何熊国炳未寻组织,一直成谜。有推测因西路军失败后自责,不敢面对;或长期流亡失去沟通能力;亦或担心现身连累家人与战友。

熊国炳出于各种原因选择了沉默,即便饥寒交迫也未向组织求助。这既展现了他的坚韧,也映射出那个特殊年代的复杂状况。

1960年,62岁的红军将领熊国炳在酒泉默默去世,身份未被发现,被视为乞丐。遗体被当地政府按无名氏处理,他就这样默默离开了人世。

熊国炳经历的23年,正值中国现代史动荡复杂时期。无数人命运巨变,而他选择卑微度日。其经历是个人悲剧,也是时代缩影,反映了革命历程的艰辛与复杂。

1960年,熊国炳于酒泉悄然逝世,似被历史遗忘的红军将领。多年后,其真实身份意外曝光,引发连串未料之事,命运之戏谑尽显。

1978年,中国实施改革开放。社会氛围宽松后,历史问题获重新审视。秋,退休教师李明整理旧物时,发现一张泛黄照片,上面是着军装的年轻人,其中一人面容引起他注意。

李明多年居酒泉,惊觉照片中青年军官似街头一老乞丐。此发现令他困惑,遂多方探寻,欲解开谜团。

李明多方查询后确认,照片中军官即失踪红军将领熊国炳,酒泉街头乞讨老人为其晚年。此惊人发现迅速获当地政府关注。

随后,大规模调查工作迅速启动。调查组遍访酒泉各地,询问众多认识熊国炳的旧识。这些调查逐步揭示了熊国炳在酒泉23年的生活历程。

王大爷回忆,那位老乞丐常独行,寡言少语。但某次见他纸上书写,字迹端正美观,显然是个有学问之人。

张婆婆忆起在酒泉开小饭馆时,曾见一老人可怜,便赠其热粥。老人感激不已,以文雅之态言谢,举止殊非寻常乞丐。

熊国炳晚年生活的片段由零散回忆拼凑而成。调查组在酒泉旧宅发现其遗留物品:破旧笔记本与简陋衣物,这些实物为确认其身份提供了关键证据。

1979年初,调查组向上级提交详细报告,确认熊国炳身份并还原其酒泉23年生活,同时提出平反建议。

该报告迅速获中央关注。鉴于熊国炳的革命贡献及晚年苦难,中央决定为其平反。1979年5月,甘肃收到正式平反文件,肯定其功绩,并对西路军失败后所受不公表示同情。

平反文件在甘肃引轰动,众人方知酒泉街头常年乞讨的老人,实为昔日红军将领。此消息迅速传播,社会各界广泛热议。

酒泉市政府为纪念熊国炳,在其常驻足的街角竖立铜像。此铜像既缅怀熊国炳,亦致敬那个特殊年代里无数无私奉献的革命先驱。

与此同时,熊国炳的家人获知其下落。妻儿得知他的经历后,心情复杂。他们既心疼他晚年的困苦,又欣慰于他终获平反。

1980年春,熊国炳铜像落成,家人、战友及酒泉市民共聚。其长子致辞:父亲一生是个人悲剧,也是时代写照。经历显示历史复杂,应以宽容理性态度审视过去。

熊国炳平反不仅为个体昭雪,更是社会反思历史、修复创伤的关键一步,标志中国以更开放包容态度面对历史,为后续历史问题解决提供重要参考。

随时间推移,熊国炳事迹广为人知。其经历被著书立传、拍成电影,成为红色记忆。此间,人们缅怀英雄的同时,也深思历史的复杂与人性的多面。

熊国炳平反不仅为个体正义,更标志重新审视历史时代开启。其故事随时间在中国社会影响深远,历史地位获更多认可与评价。

1985年,军事科学院举办红军西路军研讨会,熊国炳经历成焦点。专家共识:其经历既显西路军败后悲剧,又彰革命者受挫之坚韧精神。

军事历史学家会上指出:熊国炳隐姓埋名,独担西路军失败之责,今看似不可理喻,但当时历史背景下,此举彰显了特殊革命精神。

1990年,甘肃文化厅编纂《甘肃革命英烈传》,收录熊国炳事迹。书详述其红军时期功绩及酒泉23年隐居生活,出版后使熊国炳事迹广泛传播。

1995年,央视播出纪录片《西路军将领》,其中一集讲述熊国炳故事,通过采访家人、战友及酒泉居民还原其一生,播出后全国观众反响强烈,为其经历所感动。

21世纪后,历史研究深化,学界对熊国炳评价趋全面客观。2005年,中国社会科学院召开“中国革命史研究”研讨会,多位学者会上多角度探讨熊国炳的历史贡献与影响。

社会学家会上指出,熊国炳的经历展示了革命中的个体命运,提供了独特视角。这种微观史研究法,对全面理解中国革命史具有重要意义。

2010年,酒泉市为纪念熊国炳诞辰112周年,举办系列纪念活动,并组织“寻访熊国炳足迹”社会实践,吸引青少年参与,让他们了解熊国炳事迹,深刻认识革命岁月。

2015年,《熊国炳》传记文学面世,作者凭史料考证与实地调研,全面展现熊国炳生平。该书详述其革命经历,并探讨西路军失败后他隐姓埋名之因,体现忠诚与特殊年代的复杂性。

2020年,纪念红军长征胜利85周年活动中,熊国炳受关注。党史研究员称,熊国炳的经历显示革命道路坎坷,正是无数革命者如他的牺牲奉献,换来了今日和平繁荣。

随时间推移,熊国炳历史地位获更多认可。他不仅是功勋红军将领,也是革命特殊时期见证者。其经历成为研究中国革命,尤其是西路军历史的重要素材。

教育领域广传熊国炳故事,多所学校将其事迹纳入爱国主义教育教材,以他的经历教育后辈珍惜和平,传承与发扬革命先辈的优良传统。

在文化艺术领域,熊国炳事迹成为创作灵感。多部以其为原型的电影、话剧、小说及纪录片、传记文学问世,多角度诠释其人生,加深了公众对这位革命先辈的理解。

总的来说,熊国炳历史地位和影响广泛。他作为军事家,战略与指挥受肯定;作为革命者,坚韧与奉献被颂扬;作为历史见证者,其经历助我们理解复杂历史,成为中国革命史重要篇章。