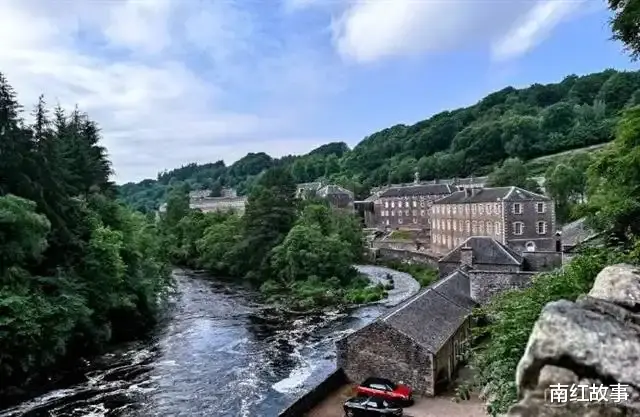

在苏格兰克莱德河峡谷的悬崖边,一座由红砖砌成的建筑群静立了近两个半世纪。

这里曾是新拉纳克纺织厂(New Lanark Mills),一个将冰冷机械与人性温度交织的传奇之地。

它的故事,不仅是一部工业革命的技术史诗,更是一场关于社会公平的早期探索。

1.水力驱动的工业摇篮

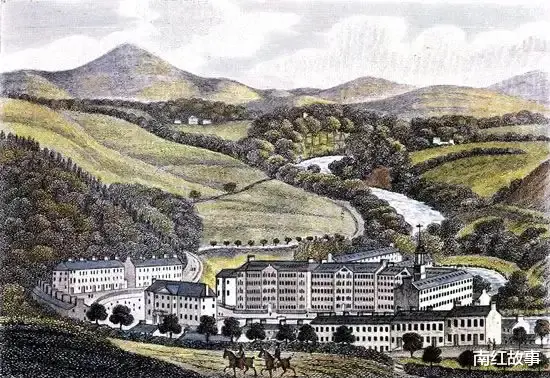

1785年,苏格兰商人戴维·戴尔(David Dale)与“现代工厂制度之父”理查德·阿克莱特(Richard Arkwright)联手。

在克莱德瀑布旁建立了这座当时英国最大的水力棉纺厂。

奔腾的瀑布提供免费动力,峡谷地形构成天然屏障,距离格拉斯哥港仅40公里的地理位置,让这里成为工业革命的黄金据点。

至1800年,工厂已拥有4座纺纱车间,200台水力纺纱机昼夜轰鸣,每年生产超过180万磅棉纱。

来自美国南方的棉花在此变成洁白纱线,再运往欧洲大陆,织成上流社会追捧的细布。但真正让新拉纳克载入史册的转折,发生在1799年。

27岁的威尔士青年罗伯特·欧文(Robert Owen)以6万英镑(相当于如今的700多万英镑)买下工厂。

这位后来被称为“空想社会主义之父”的改革者,决心在此打造一个“理性与仁慈统治的工业乌托邦”。

2.机器轰鸣中的社会实验室

当欧文踏入新拉纳克时,英国纺织厂正深陷道德泥潭。

6岁童工每日工作14小时,工人平均寿命不足25岁,酗酒斗殴司空见惯。

1800年的新拉纳克虽有戴尔建造的简陋宿舍,但2000名工人中仍有1/3是童工,盗窃率居高不下。欧文的改革如疾风骤雨般展开:

时间革命:将每日工时从13小时缩短至10小时,禁止雇佣10岁以下儿童。

教育实验:1816年创立英国首所幼儿学校,5岁以下儿童在花园游戏中学数数;夜间为成人开设算术、地理课程,至1825年工人识字率从10%升至70%。

福利体系:建造带玻璃窗的工人公寓,设立平价商店(物价较市场低25%),建立疾病互助基金。当1819年英国霍乱肆虐时,新拉纳克奇迹般零死亡。这些举措并非慈善,而是欧文精心设计的“人性经济学”。

他在自传中写道:“投入1英镑改善工人条件,将带来2英镑的忠诚与效率。”

数据印证了他的理论:改革后棉纱次品率从6%降至1.5%,年利润反而增长20%。

当竞争对手依赖体罚管理时,欧文发明“无声监督”——用不同颜色木牌标注工人效率,绿色代表优秀,白色警示改进,取代了血腥的皮鞭。3.跨越大西洋的思想冲击波新拉纳克很快成为欧洲的朝圣地。

1815年,普鲁士首相哈登贝格派专员驻厂学习。

1822年,吸引欧洲贵族和改革者参观;空想社会主义者圣西门在此构思“工业主义”理论。

最戏剧性的场景发生在1817年:当拿破仑战争后的失业潮席卷英国时,欧文在新拉纳克召开5000人露天会议,提出用“合作社村庄”取代济贫院,台下失业工人热泪盈眶。但乌托邦终究难敌资本逻辑。

1824年,欧文变卖股份赴美创建“新和谐公社”,失去灵魂的新拉纳克逐渐回归传统模式。

当1833年英国通过首部《工厂法》禁止9岁以下童工时,这里的童工教室早已空置。

至1968年停产时,锈蚀的水轮机仍在不甘地转动,仿佛诉说理想主义的消逝。4.悬崖边的不朽丰碑今天,当游客走进修复后的纺纱车间,依然能听到水轮机带动皮带的呼啸。

这里保存着世界上最后一批可运转的水力纺纱机,每年吸引30万访客。

联合国教科文组织的评语镌刻在遗址入口:“这里证明,工业进步不必以人性为代价。”

新拉纳克的真正遗产,在于它揭示了工业化的永恒悖论:当欧文用利润证明人道主义可行时,也暴露了资本主义改良的边界。

他的学校培养出识字工人,却未能阻止他们成为机器附庸;他消灭了童工,但棉花原料依然沾满美洲奴隶的血泪。

这种矛盾在21世纪依然回响——当我们谈论科技伦理时,新拉纳克的砖墙仍在发问:技术进步的真谛,究竟是征服自然,还是解放人性?悬崖上的水车依旧旋转,将克莱德河的清流化作永恒叩问。

这座纺织厂废墟,不仅是工业革命的纪念碑,更是一面映照人类文明进程的明镜,提醒每个时代:机械可以铸造黄金时代,但唯有对人性的敬畏,才能让进步真正不朽。