每年的春节档都是热闹非凡,在今年春节档的头部影片矩阵中,王宝强、刘昊然主演的悬疑喜剧《唐探1900》开启全新推理篇章。

徐克执导的武侠巨制《射雕英雄传:侠之大者》重现江湖风云,动画力作《哪吒之魔童闹海》与神话史诗《封神第二部:昆仑觉醒》则延续东方奇幻美学。

微短剧领域同样异彩纷呈:倪虹洁演绎的《夫妻的春节》聚焦当代婚姻百态,徐梦洁在《以爱之名》中诠释青春爱恋。

而王冰冰首次跨界主演的《今人不见古时玥》更以古今对话的创新叙事引发期待。

大制作+精品短剧,看不过来,根本看不过来!

《今人不见古时玥》是中央广播电视总台原创IP“王冰冰三部曲”的第一部。

该剧以马王堆汉墓考古发现为历史支点,创新融合穿越叙事与轻喜元素,构建古今交织的奇幻世界。

博物院文物管理员晓玥因意外事件,亲历母亲王萧与西汉轪侯府侍女幺幺的灵魂置换奇遇,双时空母女的情感羁绊由此展开。

主创团队突破传统历史剧创作范式,通过平民视角折射大历史图景。西汉名流不再停留于典籍记载,而是以生动姿态跃然荧屏。

剧组考据汉代舆服制度与生活礼仪,在服化道层面精准还原历史细节,同时以现代职场思维重构古代"社畜"生存图景,实现跨越两千年的文化共鸣。

双时空叙事下,传统孝道与现代观念的碰撞催生诸多笑泪交织的戏剧场面,最终在文化传承中完成代际沟通的普世价值传递。

不可否认,作为跨界演员,王冰冰的演技稍显青涩,在面对一些较为复杂、激烈的剧情冲突时,演技不够自然,难以精准传递角色情感。

但好在,王冰冰形象清新自然,与剧中博物馆展品管理员晓玥这一角色的气质较为契合,给人一种亲切、灵动的感觉,为角色增色不少。

甜美只是表象

专业才是底色

2020年,身穿红色大衣、留着齐肩短发的央视记者王冰冰在吉林长春的一场报道中,以极具感染力的甜美笑容闯入了公众视野。

不完美的她

当王冰冰反复强调“自己不过是个普通人”时,她的人生画卷早已在意外走红的瞬间被彻底改写。

那些恬淡普通的日常,终是抵不过时代流量漩涡的撕扯,像被镁光灯炙烤的晨露,蒸腾消散。

2022年初,王冰冰的私人生活被扒、早年博客内容遭曲解、年龄婚姻状况成为谈资...

这场全民“考古”背后,折射出流量社会对女性媒体人的残酷解构。在某论坛获得10万点赞的《王冰冰黑料汇总》热帖中,甚至把记者正常调动工作演绎成“上位秘辛”。无数人心目中的“国民初恋”,一夜之间从神坛跌落。舆论场迅速分裂为两个阵营:一方痛斥其“清纯形象造假”,另一方则质疑隐私侵犯的正当性。

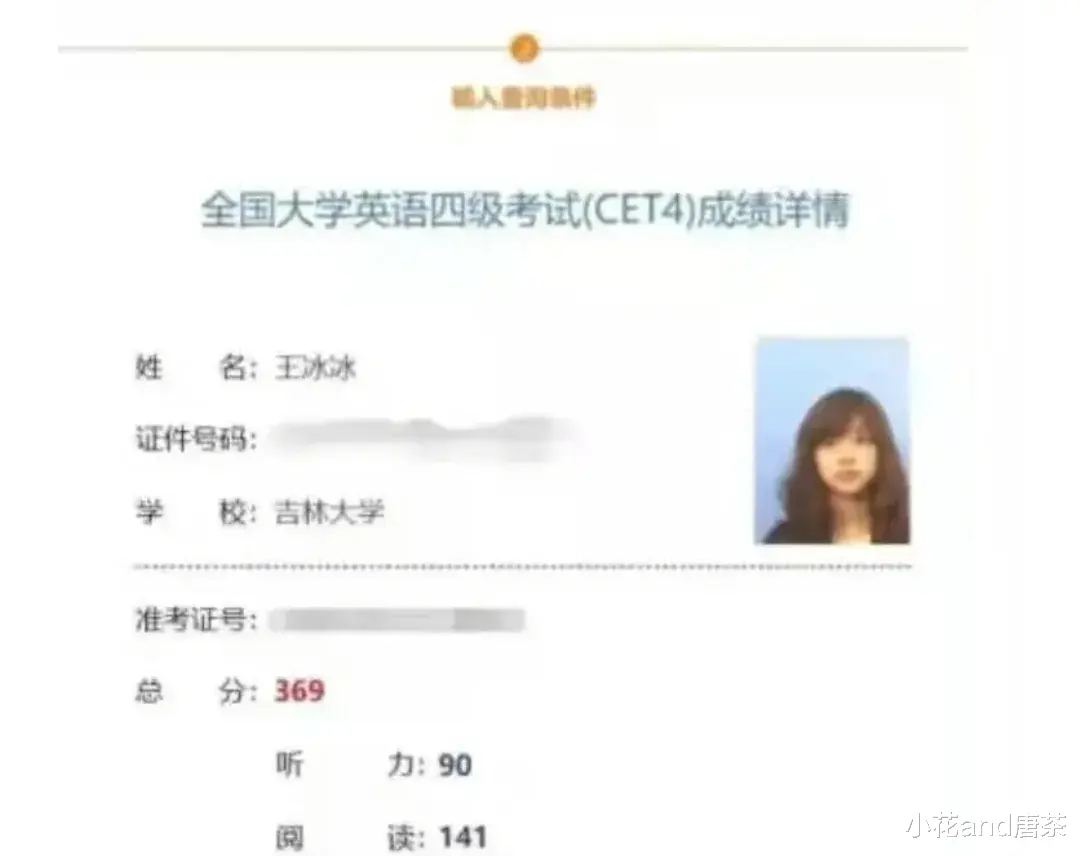

公众不自觉地扮演起道德审查官的角色,通过挖掘私人消息完成对偶像的祛魅。事件中曝光的四级成绩单(369分)、离婚记录等,本质上都属于法律保护的公民隐私。

但在流量至上的传播生态中,个人信息成为可供交易的社交货币。数据显示,相关话题下超62%的讨论者从未关注过王冰冰的新闻作品,却积极参与对其私生活的审判。

越是戏剧化的道德瑕疵,越能激发用户互动。当我们敲击键盘时,或许正在参与一场没有受害者的暴力狂欢。

19岁恋爱日记被解读为“同居”,30岁离婚被视为“情感污点”。这些指控暗含着对女性道德的双重标准:既要求现代女性的独立进取,又苛求传统贞洁观的完美无瑕。相比之下,男性公众人物的情感经历往往被归为“风流轶事”。

这种矛盾暴露出社会潜意识中仍将女性视为“被观看的客体”。正如劳拉·穆尔维在《视觉快感与叙事电影》中所言,大众文化中的女性形象始终处于被凝视、被评判的位置。

更有意思的是,这场舆论风波发生在王冰冰转型严肃新闻领域之际。当记者专业素养的讨论让位于私生活审判时,理性的对话空间被娱乐化议题挤压,公民的身份也退行为吃瓜群众。这场风波过去没多久,另一场风波又开始了。2022年7月20日,“甲鱼冰冰”的热搜词条将三个月前才经历舆论审判的王冰冰再度推至风暴中心。

情侣微信头像,王冰冰朋友圈的官宣文案,以及两位当事人的缄默,都使得全民沉浸式参与着这场社交媒体时代的剧本杀。

当舆论场的狂欢需要新鲜燃料,自称知情者的匿名账号适时抛出“出轨时间线”。

王冰冰与土土的合影被赋予宿命色彩,再加上土土万字长文搭配的九宫格证据链,完美契合公众对“完美受害者”的想象。

在碎片化传播中,道德审判的齿轮开始转动:前任的学术履历成为人品背书,主持人的职业微笑变成心机佐证,暧昧的时间节点化作定罪铁证。

7月29日,王冰冰原定的采访被悄然撤下,体制内媒体人的身份成为了禁锢她的绞索。这场赛博猎巫运动中,真相成了最廉价的消耗品。

当“小三”标签完成病毒式传播,澄清反而沦为小众的注脚——被证伪的结婚登记其实是表姐,露骨博客出自代码篡改,但这些理性声音始终未能穿透信息茧房。

正如《让子弹飞》里那碗永远吃不完的凉粉,女性在荡妇羞辱的罗生门中永远自证不及。当吃瓜群众散去时,只剩电子墓碑上那句凝固的判词:“哦,那个小三啊。”

在这场持续半年的舆论围剿里,王冰冰经历了从“国民初恋”到“恋爱脑”再到“知三当三”。

自此,王冰冰所有社交平台账号骤然停更,主持工作随之陷入沉寂,这位曾被央视力捧的"国民记者"就此淡出公众视野。

在对王冰冰的这场围剿中,值得深思的是,公众对“国民初恋”的想象本就建立在对女性形象的扁平化建构之上。

当现实与幻想产生裂隙,人们愤怒的对象究竟是“不完美的她”,还是自身投射的破碎镜像?

////

当我们用放大镜审视王冰冰的私域时,不该忘记她报道黑龙江雪灾时冻僵的手指,不该忽视她在郑州暴雨中传递的278条有效求救信息。