每次一到冬天,我就会想起那个寒风中,裹着斗篷赶着去早市的日子,不为别的,就为了那一碗让人暖心又暖胃的“头脑”。

但最近,有朋友问我,这个“摸不着头脑”的名字到底是怎么来的呢?

这个问题让大家边吃边聊,还是没能说出一二来。

为了彻底解决这个谜团,我决定深入了解一下。

太原“头脑”是什么?

“头脑”在山西太原非常有名。

这是一种用煨面、黄酒、酒糟、羊尾油等配制而成的汤糊,上面漂着几块羊肉,下面则是莲菜、长山药、黄芪、良姜等配料。

这样的美食,一碗顶两碗,喝完那叫一个舒坦。

吃的时候,通常要配上腌韭菜和山西黄酒,再泡上几个“帽盒”。

帽盒是一种烤制的面饼,掰成小块泡在汤里,真是香美得让你都不想停。

那个冬天的早上,朋友老刘又邀我去“赶头脑”。

赶头脑,意思是大清早赶着去吃这道美食。

我们到了早餐店,热腾腾的“头脑”端上桌,一碗下肚,不仅身体热了,连寒风也不再刺骨。

吃“头脑”的正确姿势

吃“头脑”可有一套讲究。

先得说“帽盒”。

帽盒就像古时候盛官帽的盒子,每次端到眼前,都觉得有一股浓浓的旧时光气息。

把它掰成小块泡在“头脑”里,吸满了汤汁,那叫一个香软。

再就着腌韭菜,喝口山西黄酒,那种满足感难以言表。

我记得第一次吃的时候,不懂这些讲究,只顾着喝汤。

后来老刘才教我头脑要泡帽盒,这样吃起来才更有味道。

果然,腌韭菜的咸香和黄酒的甘甜中和了汤的浓厚,简直是人间至味。

“头脑”名字的神秘起源

都知道“头脑”好吃,但这个名字怎么来的呢?

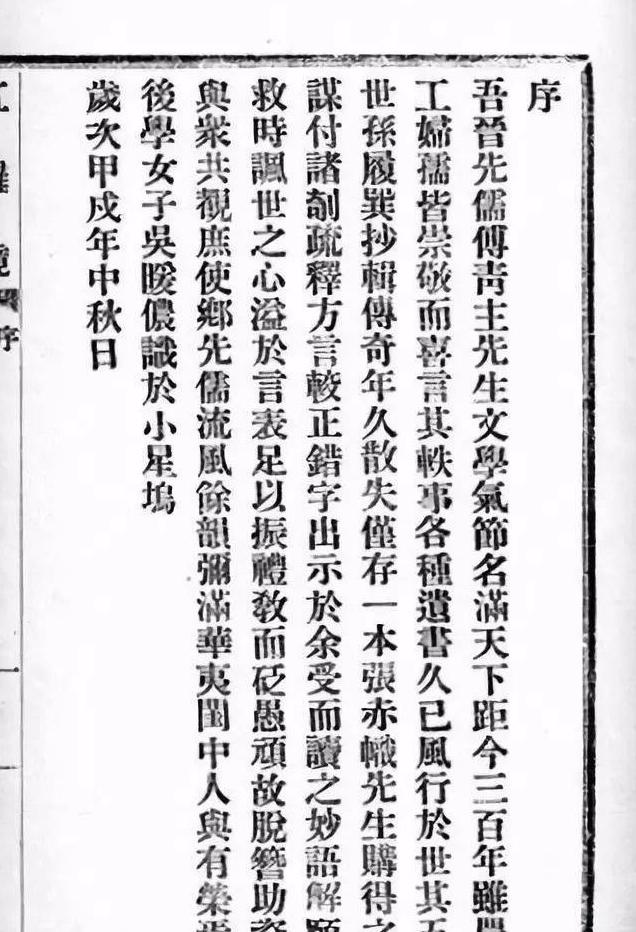

据说“头脑”是明末清初的文人学者傅山发明的。

为了弄清这个传说的真伪,我跑了一趟清和元饭店,这家饭店做“头脑”最有名。

可店员们也不知道具体的出处,只是说这是祖辈流传下来的,不知不觉就叫了几百年。

上网查资料,发现早在明代通俗小说《金瓶梅》和《水浒传》中,就有“头脑”“头脑酒”“头脑汤”等记载。

比如《金瓶梅》里提到西门庆他们吃的“头脑酒”,那里头有肉丸子、鸡蛋等。

旧时人们用热酒配食材熬成的汤,叫“头脑酒”,因为它像古代军事将领避寒的饮品。

更早的《水浒传》里也提到“头脑”,比如雷横为了看白秀英唱戏,朋友请他喝头脑酒。

看来这个名字从古至今已经用了很久,只是现代人用煨面糊取代了当年用酒的做法,吃法和孙子辈们的一样,但味道更加丰富。

通过古籍的记载,我们知道早在元朝,头脑酒就已经存在。

元朝杂剧《陈州粜米》里提到的一段话中提到“投脑酒”这种饮品,后来到了明清,它不仅在《金瓶梅》《水浒传》等小说中出现,还逐渐成了一种食俗,分布在京师、江南、江西和四川等地。

明代的朱国桢在《涌幢小品》中提到,冬天客人来了,会准备一种叫“头脑酒”的饮品,这是肉和杂味加上热酒的一种喝法。

这个描述也符合当时“头脑”暖身驱寒的特点。

明代四川人李实在《蜀语》中更详细地讲到,头脑酒的做法是要将肉和豆腐干剁成米粒大小,炒一下,再用极甜的酒加上葱、花椒煮。

可以想见,冬天一早这么喝一碗,整个身体都会暖和起来。

喜欢吃“头脑”的太原人到了清代,头脑酒这种饮品的提法在小说《醒世姻缘传》中也再次出现。

简而言之,以酒作汤,配上一些肉类和调料,这就是古人冬天喜欢喝的头脑酒。

慢慢地,这种饮品传到了山西太原,经过当地人的不断改良,变成了今天的“头脑”。

这样的研究让我更加敬佩古人的智慧,也更加喜欢这碗“头脑”。

长年生活在太原的朋友告诉我,过去太原的冬天比现在还要冷,所以当地人需要这样的高热量美食来暖身。

今天的太原人仍在寒冷的早晨排队“赶头脑”,这不仅是一种饮食习惯,更是一种文化传承。

“头脑”在现代的意义

近年来,“头脑”不仅是山西太原的招牌美食,还被列入了国家级非物质文化遗产名录。

这座有着悠久历史文化的古城,用它最朴实的美食迎接四方宾客。

越来越多的人来这里,像我一样,在夹杂着寒风的小巷里,一头钻进那个卖“头脑”的小铺子,端着热腾腾的一碗,吃得满头冒汗、心满意足。

结尾时,我觉得吃“头脑”不仅是食欲的满足,更是一种文化的体验。

那些明清时代的饮食智慧,经过千百年的传承和改良,仍旧在今天的餐桌上发挥作用。

每一口汤糊里,都是悠久历史的沉淀。

也许,下次你再吃这碗“头脑”的时候,不妨想一想,这碗汤从古到今到底经历了什么,它不仅是一种食物,更是一段活生生的历史。

所以,头脑这个名字虽然摸不着头脑,但其背后的故事却让它的味道更为浓郁。

下次你们来太原,千万不要错过这碗“头脑”,它不仅仅是美味,它更是讲述着古老而悠长的故事。