关于1955年9月进行的全军大授衔,有很多让人津津乐道的话题,“萧克镇上将”就是其中流传最为广泛的一个说法之一,57位开国上将(1955年授予55位,1956年、1958年又增补两位)并不像十位元帅和十位大将一样内部有严谨的排名,不过,比较公认的是萧克将军居于首位。

我们常看到的57位开国上将的名单,比较少见的是以王平将军为首的一版,这版是依据姓氏笔画排名的,可能是为了遵循开国上将没有严谨排名这一原则,最为常见的则是萧克居首,李达、张宗逊、王震、李克农、许世友等依次紧随其后,这样的版本。

这份名单多是根据任职部门先中央后地方、先总部后分管这样的依据而来,巧合的是,资历独一档的萧克任国防部副部长兼训练总监部副部长,按照任职部门先排国防部,正好萧克将军的资历在57名开国上将中无人出其右,故此,就有了“萧克镇上将”的说法。

因为以萧克土地革命时期的红二方面军副总指挥、抗战时期的八路军120师副师长这两大军职,正常情况下,即使达不到元帅标准,被评为大将也是前几位的存在,以大将以上的资历,位居上将之列,当时又担任国防部副部长兼训练总监部副部长,确实从哪方面讲都符合“第一上将”的荣誉。

萧克是公认的“第一上将”,那么,谁可以被称为“第二上将”呢?

如果根据萧克居首的上将名单看,紧随萧克的是李达,军中著名的“活地图”,以参谋长的职务,一生先后辅佐过五位开国元帅,能力非凡,资历也不浅,而且授衔时的职务与萧克一样,也是国防部副部长兼训练总监部副部长,当时的开国上将中,只有李达和萧克同时兼任这两大职务。

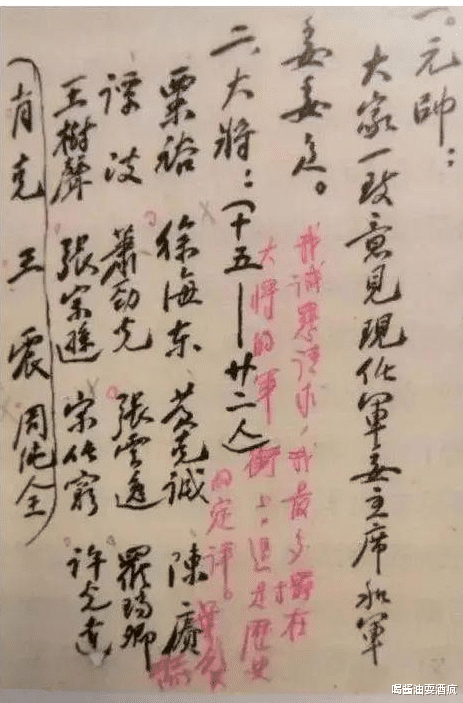

那么,李达可以被称为“第二上将”吗?答案或许并不是,我们都知道,根据1955年授衔的几次评衔方案,最初的大将拟选名单,有十五人——二十二人这样的评选方案,李达的名字并未出现在这两个拟选方案中。

出现在大将拟选名单中的除了我们熟知的十位开国大将外,还有萧克、王震、张宗逊、宋任穷、周纯全、许世友、邓华、刘亚楼、杨得志、彭绍辉、陈再道和王宏坤等十二位。

而同时出现在十五人和二十二人名单之中的只有萧克、王震、张宗逊、宋任穷、周纯全。

所以,“第二上将”是王震、张宗逊、宋任穷、周纯全这四位中的一位,那就是张宗逊将军。

张宗逊在土地革命时期就担任过军长,抗战时期又是八路军初期的六大旅长之一,解放战争时期在西北野战军担任彭老总的第一副手,这样的资历客观来说也是符合大将标准的。

再加上,评衔时张宗逊担任总参谋部副总参谋长兼训练总监部副部长,任职部门在排名中也靠前,综合这几点来看,张宗逊确实可以被称为“第二上将”。

个人见解,还望指正。