1980年4月12日,蒙罗维亚的夜,沉闷而潮湿。

总统府,戒备森严的权力中心,却在此刻显得异常寂静。

一个几乎不可能完成的任务,一场由区区17名士兵参与的政变,即将在这座总统府内上演。

历史的迷雾,笼罩着这个夜晚……

这并非好莱坞电影的剧本,而是利比里亚真实的近代史。

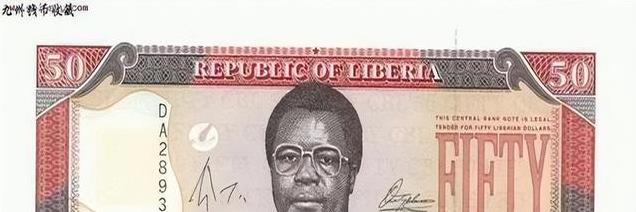

试想,一个国家的命运,竟在一夜之间被一个毫不起眼的军士长——萨缪尔·多伊——彻底颠覆。

他究竟是谁?

这17个人又为何追随他走向这场豪赌?

多伊的故事,要从更早的岁月讲起。

儿时的贫穷,像一道烙印深深地刻在他的骨子里。

参军,是他改变命运的唯一途径。

然而,军队内部的腐败和晋升的艰难,让他对这个国家,对这个体制,充满了愤懑。

他亲眼目睹了“小美国”的沉沦——经济崩溃、政治腐败、民不聊生。

托尔伯特总统的奢靡生活,与百姓的苦难形成了鲜明的对比,这刺痛了多伊的双眼,也点燃了他心中变革的火种。

“大米事件”的爆发,更是将这种不满推向了顶峰。

人民的怒吼,仿佛在拷问着他的灵魂:难道就这样眼睁睁看着国家沉沦吗?

彼时,多伊的内心世界,如同利比里亚的夜空般晦暗不明。

他并非天生的枭雄,也没有周密的计划,有的只是一腔孤勇和对现状的不甘。

他开始在军队中寻找志同道合的伙伴,那些和他一样对未来充满迷茫,对现实充满愤怒的底层士兵。

他们或许没有显赫的背景,也没有高深的谋略,但他们拥有一个共同的渴望:改变!

17个人,一个在军事史上都显得微不足道的数字,却承载着改变一个国家命运的重量。

这17个人,是多伊在军队中最信任的伙伴,他们之间有着深厚的袍泽情谊,更有着对多伊近乎盲目的崇拜。

对他们来说,多伊不仅仅是领导者,更是兄长、是导师、是希望的象征。

政变当夜的场景,即使在几十年后,依然令人感到窒息。

漆黑的夜幕下,17个身影如同鬼魅般穿梭在总统府的走廊里,他们脚步轻盈,却带着一往无前的决心。

空气中弥漫着紧张的气息,每一声轻微的响动,都像是在敲击着他们的神经。

当枪声响起的那一刻,一切都不再平静。

这场政变,与其说是一场军事行动,不如说是一场,一场用生命做赌注的豪赌。

然而,命运女神似乎站在了多伊这边。

托尔伯特政权的腐朽,使得总统府的防卫形同虚设。

多伊和他的追随者们几乎没有遇到什么抵抗,就控制了总统府,并迅速处决了托尔伯特。

消息传出,举国震惊。

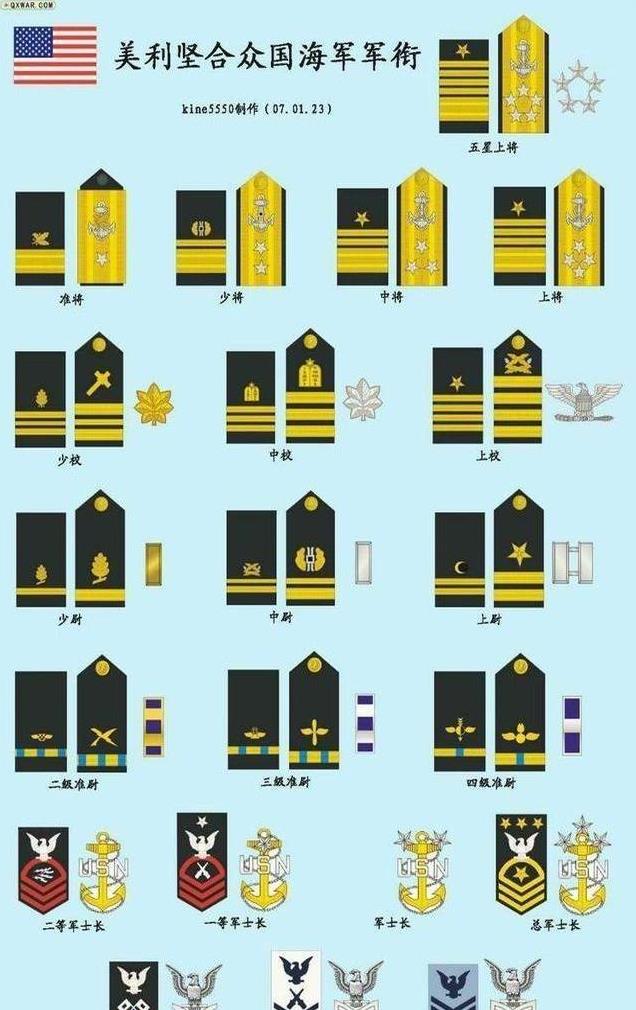

没有人会想到,一个军士长,竟然能够以如此迅捷的方式推翻一个政权。

多伊的胜利,是时代的悲剧,也是他个人悲剧的开始。

他登上权力的巅峰,却也跌入了欲望的深渊。

他用铁腕统治着这个国家,曾经的理想和抱负,逐渐被权力腐蚀。

他开始效仿其他独裁者,大搞个人崇拜,排除异己,压制反对派。

利比里亚,并没有因为他上台而变得更好,反而陷入了更深的泥潭。

历史总是惊人的相似。

古罗马的凯撒,也是通过政变上台,最终却死于非命;中国的王莽,篡汉自立,最终也落得身败名裂的下场。

多伊的故事,与这些历史人物的命运有着某种暗合。

他们都曾怀揣着改变国家的雄心壮志,却最终被权力吞噬,走向了自我毁灭的道路。

多伊的结局,早已注定。

1990年,泰勒领导的叛军攻入蒙罗维亚,多伊被俘。

他曾经的辉煌和荣耀,在这一刻都显得无比苍白。

他像一头困兽,在命运的牢笼中挣扎,却无力改变结局。

最终,他被处决,结束了自己充满争议的一生。

多伊的故事,是利比里亚历史上的一个缩影,也是人类社会权力斗争的一个缩影。

它警示我们,权力是一把双刃剑,它可以用来造福人民,也可以用来满足私欲。

而当权力被滥用时,它最终会毁灭它的拥有者,也会给社会带来巨大的灾难。