在表现师生关系或者学生教育问题的电影推荐榜单中,2004年的法国电影《放牛班的春天》是无法绕开的一部。

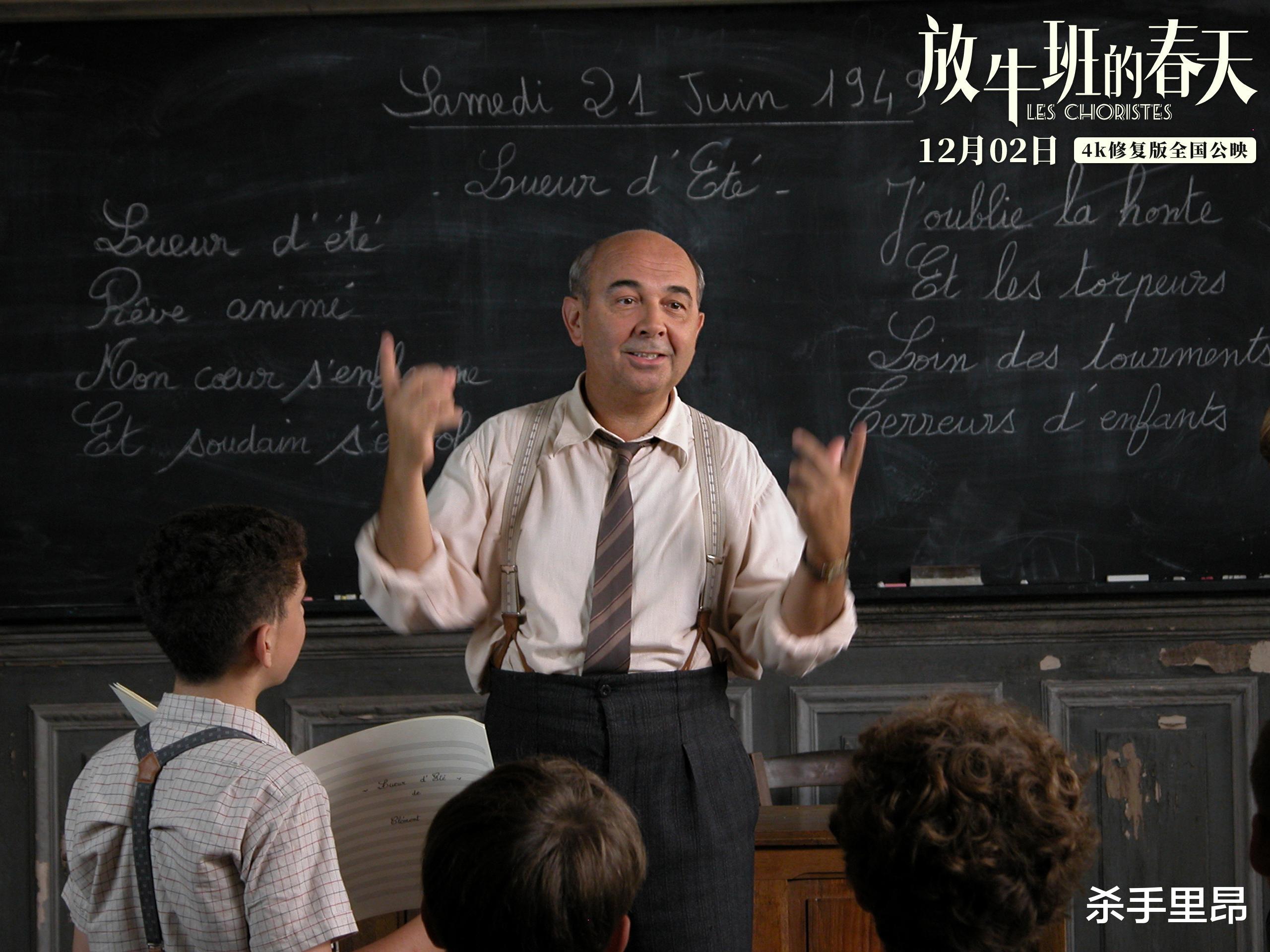

影片在豆瓣评分高达9.3分,位列豆瓣TOP250第16位,是国内观众比较熟悉的一部经典作品。时隔18年之后,中国内地引进了这部治愈佳作,国内观众将于12月2日在大银幕上欣赏到该片的4K修复版,聆听到那天籁般的音乐,动人的师生情,以及对于教育的悲悯之心。

片名《放牛班的春天》中的“放牛班”,是一种台湾俚语,指初中的不升学班,专门给没有出息的孩子开设的差班。电影中那个叫“池塘底教养院”的学校,就是专门给“放牛班”的孩子开设的。

当马修老师第一次来到“池塘底教养院”时,他逢人便问“这里的孩子究竟是什么样子?”导演也为“坏孩子们”的种种劣迹做了大量细节上的铺垫:有同学设置了陷阱,将神父的眼睛弄伤;马修老师问另一位老师为何离开这里,对方伸出手臂,“缝了10针”,仅仅因为没收了一个学生的香烟,被学生用剪刀刺伤;马修老师的第一堂课,也遭到坏孩子们的戏弄,人体骨骼标本“抽”着香烟,马修老师的包被抢去……

开场没多久,观众和马修老师一起见证了这些“坏孩子”的各种劣迹。老师们认为,犯错——处罚,是对这些“坏孩子”最有效教育方式。校长的口头禅是“有错必罚”,动不动就对学生关禁闭,还怂恿同学之间相互打小报告。

“池塘底教养院”的教育方式简单粗暴,以一种暴力打压的方式去约束孩子们,与他们形成一种对抗关系。但马修老师却用了一种更为温柔却有力量的方式——爱和宽容,去感化孩子们。“坏孩子们”叫他光头,他从不生气;他保护了在课堂上戏弄自己的学生,没有告发给校长;他让弄伤神父的学生去照看神父,获得谅解。与校长的打压惩罚教育相比,马修老师更多的是用爱与包容去换取孩子们的信任。

并且,马修老师还通过音乐的力量,去治愈这些“坏孩子”。音乐作为整部影片重要的情感催化剂,它在片中逐渐被发现的过程,被导演处理得十分巧妙。最开始,观众从对话中得知马修老师初中时教过音乐,但之后他在课堂上却教别的科目。之后,音乐的出现都是在“坏孩子们”的各种劣迹中显露出来的,先是马修老师的乐谱被学生们偷了出来,后来这群“坏孩子们”在宿舍里唱着骂老师的歌“秃头秃头你完蛋了,在这里你说了可不算”,被马修老师发现了几个“好声音”,决定用声音去治愈感化他们。

音乐确实有很大魔力,可以春风化雨,让“坏孩子们”回归纯净。在马修老师的感化和音乐的感染下,这群“坏孩子”慢慢变得安静、阳光、自信,孩子们慢慢得到治愈。

片中还有一个很重要的角色——蒙丹,尽管他出场时间不多,但为影片提供了更多的解读空间。蒙丹一出场,就被贴上“坏孩子”标签,校长办公室里,几位交接人提醒这个人物的种种危险,有变态心理,喜欢聚众闹事,撒谎成性……而作为这场戏主角的蒙丹,却自始至终没有说一句话。

所以,当校长丢钱后,蒙丹自然就被认定为小偷。即便之后蒙丹被证明是无辜的,钱不是他偷的,但校长也丝毫没有歉意,认为就算他今天没罪,下次还是会犯的,这种人无可救药。不同的教育方式会引导孩子走向不同命运。片中,蒙丹是作为一个类似悲剧人物出现的,他是旧的教育体制下的牺牲品。

整部影片最经典的段落,要数临近结尾学生们为了送别马修老师放的“纸飞机”了。马修老师被开除之后,提着手提箱离开学校,他满心失落,本期盼会有学生违反命令跟他告别,但校园里冷冷清清。他低头时,发现地上有很多信纸折的飞机,这时候音乐响起,马修老师拿起地上的一封封信,上面写着“待会见,马修先生”“再见秃头”,他再抬起头时,空中飞出一封封纸飞机,窗台上挥动着一双双小手……

“纸飞机”是孩子们对于自由的一种向往,在音乐的力量下,他们的内心慢慢得到治愈,敢于挣脱旧的教育制度的牢笼,去寻求自由。

《放牛班的春天》之所以在全世界受到如此多观众的喜欢,在于它表达师生关系时温煦自然,让人如沐春风,在揭露教育问题时,以四两拨千斤之轻巧,对旧的教育体制进行了无情鞭笞。

影片有一种直达内心的空灵之美,在音乐的渲染下,让主题都变得十分轻盈。特别是这次4K修复版,会给观众带来更为极致的沉浸式观影体验,看完影片之后,仿佛接受了一次人性的洗礼。