在阅读此文之前,辛苦您点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!

比《忽悠都忽悠不明白了?》

哎呀我的天呐!各位看官,今儿个咱们可有个热闹瞧了!2025年新年刚开张,一部叫《漂白》的电视剧就火得冒烟儿。但是啊,这火里头可藏着不少猫腻儿呢!

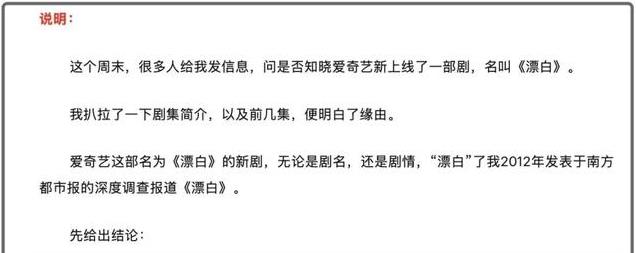

说到这个《漂白》,可真是个有意思的玩意儿。表面上看,那是相当的光鲜亮丽。可是呢,一位曾经的南方都市报记者可不乐意了。这位仁兄二话不说,"啪"的一下就甩出一篇文章,直指这电视剧抄袭了他2002年写的一篇报道。啧啧,这报道可不是一般的报道,而是关于"哈尔滨杨树彬911案"的深度调查啊!

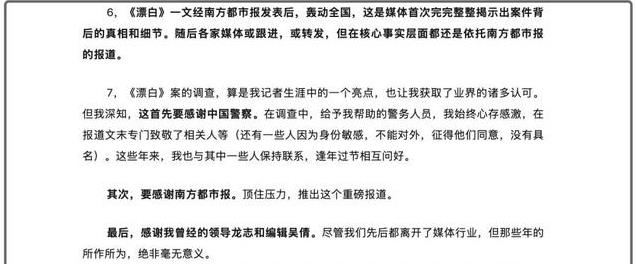

emm,说到这个911案,那可真是惊天动地啊!2002年的哈尔滨,这案子一出,全国上下都炸锅了。这位记者同志可没闲着,跑前跑后,东奔西走,愣是用一个月时间写出了六万字的初稿,最后精炼成一万五千字的深度报道。这报道一出,可不得了,全国媒体争相转载,核心事实都是从这儿来的。

结果呢?这么重要的报道,现在却找不着了!这位记者的心血,就跟风中的蜡烛似的,随时可能熄灭。更气人的是,《漂白》的制作方居然拿这报道当素材,还把案件的事实给改得面目全非,这不是欺负老实人嘛!

粉丝们可不干了,纷纷建议记者拿起法律的武器干一架。有细心的粉丝对比了小说、电视剧和原始报道,发现三者简直就是一个模子里刻出来的。但是你猜怎么着?电视剧片头居然写着"纯属虚构,如有雷同纯属巧合"。呵呵,这"巧合"也太巧了吧?

说实话,剧方这波操作可真是高,实在是高!案件是真的,小说是根据案件写的,电视剧又是根据小说拍的。这么一来二去,最后披上"虚构"的外衣,不就是在讲哈尔滨911案嘛!这到底是艺术创作,还是偷梁换柱?你说说,这是不是忽悠?

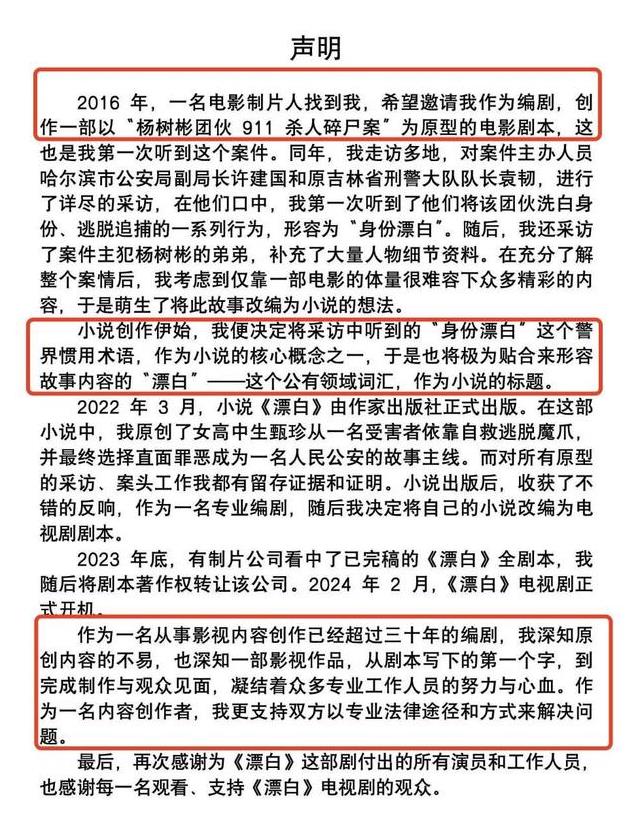

面对质疑,编剧陈枰的回应可谓是滴水不漏:"我没抄袭。"她说自己走访了相关人员,了解案情后创作了小说,然后改编成电视剧。还强调自己尊重原创,支持通过法律途径解决问题。听起来挺像那么回事儿,是吧?

结果呢?网友们可不买账!大伙儿纷纷吐槽:陈枰搜集素材的时候,难道南方都市报的报道是隐形的?她说走访各地,采访相关人员,证据呢?就这?就这?作为一个编剧,她能接触到警方卷宗?这话说出去谁信啊!

原报道可是深度调查,字字珠玑啊!案件本身是没法抄袭,但是案件细节的完整呈现,只有那篇报道才有。小说和电视剧跟报道高度重合,陈枰要是没看过报道,这些细节是从哪儿来的?凭空想象出来的?

对了,说到陈枰,这位可不是第一次被人说抄袭了。当年《激情燃烧的岁月》播出后,就被指出抄袭《我是太阳》多达七十余处。陈枰的回应也是一如既往的硬气:"主题不同,何谈抄袭?"这话说的,我都替她脸红!

多年来,陈枰多次被控抄袭,争议不断。每次回应都是千篇一律,毫无新意。说到底,这背后可能是资本和平台在默许啊!为了利益,他们睁一只眼闭一只眼,纵容抄袭。真正为还原真相奔波的记者,却不得不拿起法律武器维护权益。这到底是行业的悲哀,还是时代的无奈?

原创不易,这可不是一句空话。它需要每一个创作者的坚守,需要每一个平台的担当,更需要整个社会的尊重。影视圈的编剧们,咱们可得守住底线啊!别让"原创"这两个字变成笑话。

我们期待一个公平公正的创作环境,让每一个原创作品都能得到应有的尊重和保护。抄袭的代价,不该仅仅是几句道歉,更应该是法律的制裁和行业的反思。

各位看官,你们怎么看这事儿?是不是觉得压力山大?原创的未来,可不只是编剧们的事,它需要我们每个人共同守护啊!来来来,咱们一起唠唠,你觉得该怎么解决这个问题?

免责声明:本文的时间、过程、图片均来自于网络,文章旨在传播正能量,均无低俗等不良引导,请观众勿对号入座,并上升到人身攻击等方面。

观众理性看待本文,切勿留下主观臆断的恶意评论,互联网不是法外之地。本文如若真实性存在争议、事件版权或图片侵权问题,请及时联系作者,我将予以删除!