我跟你说啊,咱们聊聊《阜新蒙古族自治县蒙古语文工作条例实施细则》这事儿吧。听名字可能有点严肃,不过你别急,其实它背后挺有意思的,说到底,就是为了让咱民族语言文化在现代社会里不掉链子、不被遗忘。这事儿对谁都有好处,不管是少数民族还是多数民族,都是一块守护历史、开创未来的大工程。

话说回来,这个实施细则为什么会出台呢?要追根溯源,还得提到国家层面的语言文字政策。中国嘛,本来就是一个多民族、多语言的大熔炉,而蒙古族作为其中的一员,自然也需要自己的语言和文化得到应有的保护与发展。而且,我查了一下,全国人大早就通过了关于保障少数民族使用本民族语言权利的相关法律法规,但光靠法条可不够,它得落地生根才行。所以,地方政府结合自己辖区实际,就推出了这样一份具体操作指南用大白话讲,就是把文件里的原则变成生活中的办法。

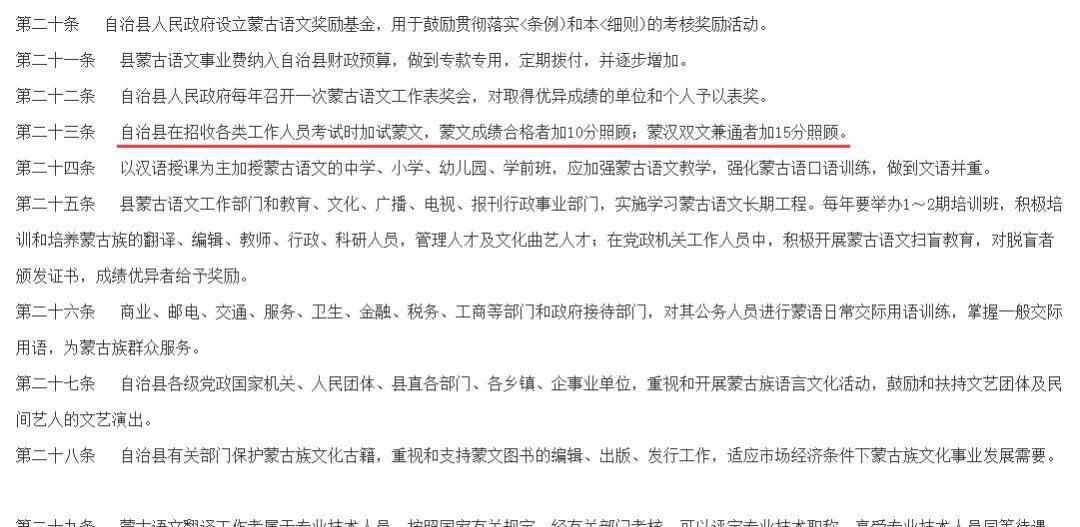

先从总则部分入手,这可是纲领性内容,相当于整篇文章的骨架。里面明确写着,为啥要制定这个实施细则?目的特别简单明了:保障当地少数民族能顺畅地用自己的母语学习、交流,同时还能推动蒙古语文的发展。不仅如此,还专门列出了立法依据,比如宪法呀、《中华人民共和国国家通用语言文字法》等等。一看就知道,这不是拍脑袋决策,而是理清上下关系之后做出的合理安排。有人会问,这玩意儿是不是只管写字?当然不是啦,人家不仅关注书面上的规范,更重要的是保证人们在日常生活中也能方便地使用,比如教学场景、公务活动等等。

再来看教育这一块。这部分其实特关键,因为想让一种语言活下去,它必须扎根下一代,所以学校成了主战场。我看到规定里提到,要推广双语教学,也就是说既学汉语又学蒙语,两头抓两头硬。有些小伙伴可能觉得奇怪,为啥非得这么麻烦?我跟你举个例子,你小时候肯定学过拼音吧,那时候还不会写字,但至少认识a o e对吧?同样道理,让孩子从小学起接触母语,从发音、识字开始一点点打基础,这是保住传统文化最有效的方法之一。

不过光教学生还不够,对教师队伍也提出了要求。据说,当地计划培养更多懂蒙汉双语的人才,再给他们提供培训机会,让老师带动整个区域的教育水平提升上来。我想象了一下,有那么一天,一个课堂上老师可以流利切换两种语言,那画面不得太酷炫!

除了学校教育,还有媒体传播这个渠道也是重中之重。怎么回事呢?大家都知道,现在信息传播速度快得像闪电,一眨眼功夫各种新闻铺天盖地。如果没有蒙文版的信息输出,那么很多重要消息对一些群众来说可能会失效。所以啊,当地广播电视台、电台甚至报纸,都被鼓励设立蒙文频道或者栏目。不仅如此,他们还强调网络平台的重要性,说白了就是往互联网上走!比如社交媒体发布内容时配套翻译版本,你看看,多周全!

这里还有个插曲让我印象深刻。有位专家曾经感慨过,如果一种古老文字不能适应数字化时代,它很容易沦为博物馆里的展品。当时听完真心揪心,好在现在政策已经朝着解决问题方向努力,所以我们完全可以期待更好的结果出现。

再回过头来说应用领域的问题。从交通标牌到医院挂号系统,从法院庭审记录到社区公告栏,到处都需要兼顾不同群体需求。《实施细则》对此做出详细规定,比如公共服务窗口设置双语指示牌,某些情况下优先提供母国语言支持等等。我个人觉得这些措施真的特别贴心,而且落实起来成本并不高,只需稍微调整资源分配比例就行。当然,要做到滴水不漏肯定还有挑战,但迈出第一步总归是一件值得庆祝的事情。

哎,说起这些,还想到了一件趣事。有一次路过一个小村庄,看见那边居然连村口超市招牌都用了三种字体:中文、拼音加蒙文。当时忍不住停下来拍照留念,因为这种跨越时间和空间的小设计,总能让我感觉世界很温暖,也提醒人类多元共存的重要性。

最后,我们不得不要谈经济价值的问题。本质上,这些投入绝不仅仅是情怀使然,更蕴藏着巨大的潜力资源开发能力。例如旅游产业方面,通过广泛普及特色民俗介绍,可以吸引更多外界目光;而企业合作沟通环境改善,则直接优化营商条件!反正哪怕站在资本角度分析,也是稳赚划算没跑偏路径选择无疑靠谱决定!

好了朋友总结差强人意