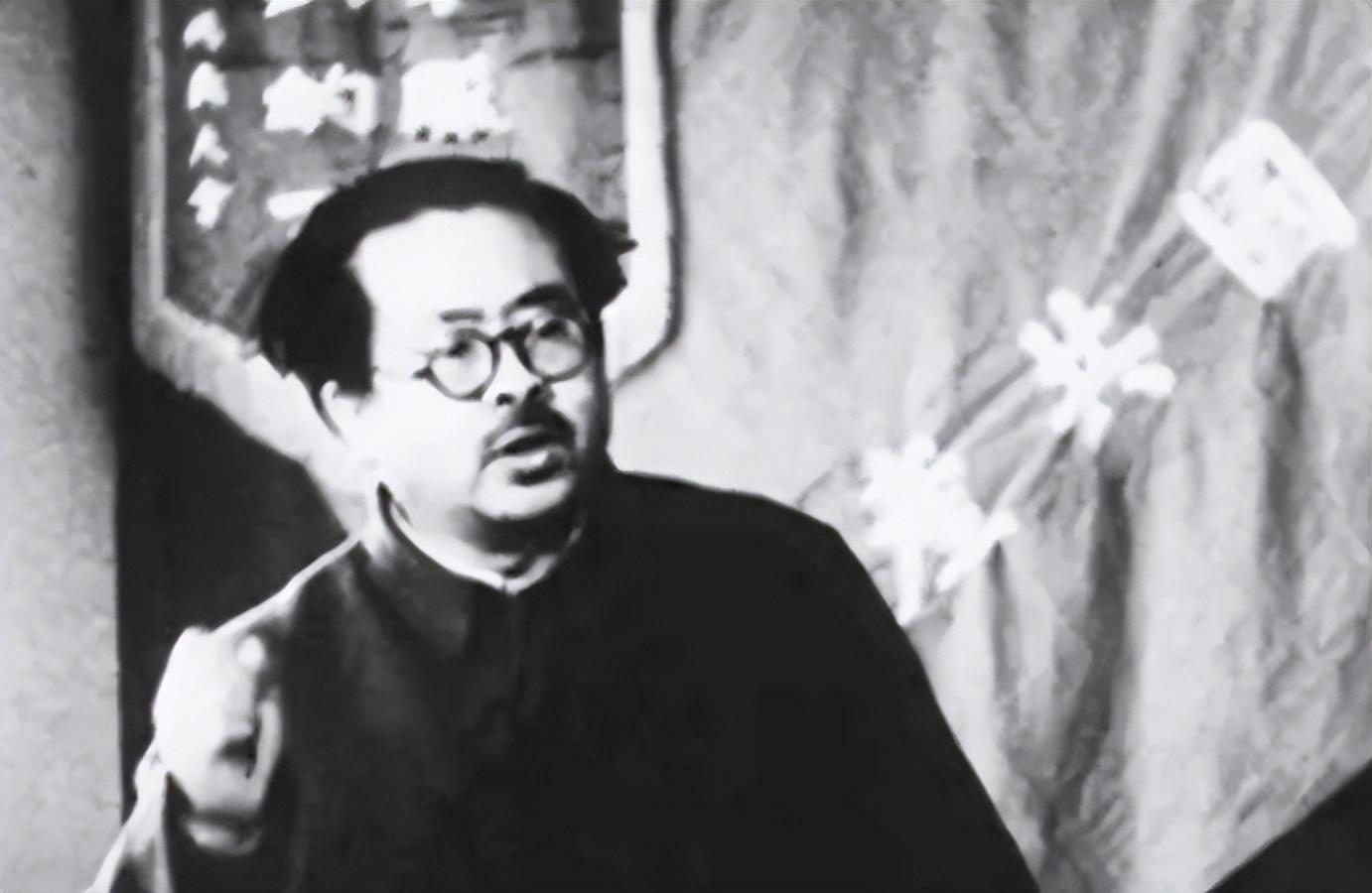

任弼时同志长期抱病工作,毕生为中国革命奋斗,30年如一日,被称为“党内的妈妈”、“人民的骆驼”。

但是,就是这样一位优秀的党中央领导人,却因为重病英年早逝,这是何等的令人遗憾!

任弼时移灵当天,毛泽东亲临景山东街,16位领导人手拉黄布,用中国最古朴的执幡礼仪为任弼时送行……

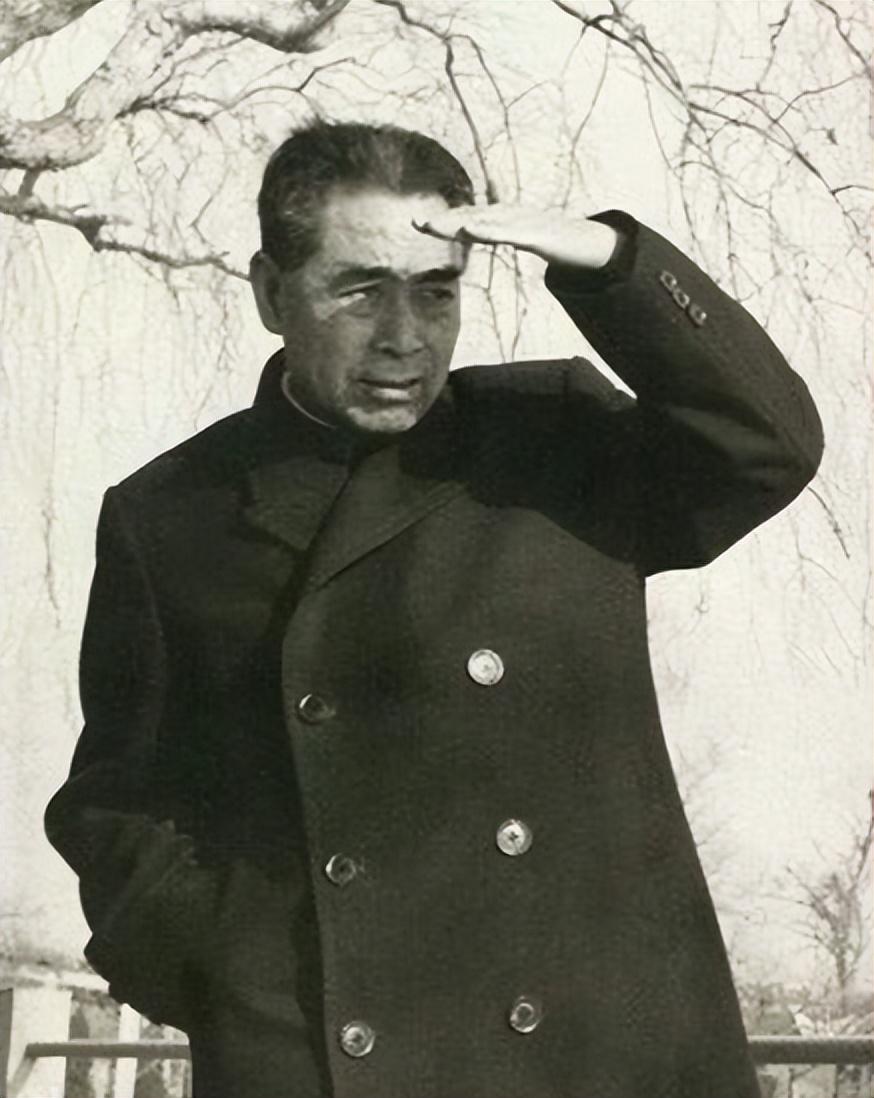

毛泽东

16位领导人手拉黄布,毛泽东亲自用手扶灵1950年,正当建国大业伊始,新生活即将来临的时候,正当全国人民沉浸在欢庆新中国诞生一周年的大庆日子里,中共中央书记处书记任弼时同志于10月27日因病抢救无效,在北京逝世,时年仅46岁。

噩耗传来,群山垂首,大海呜咽,全中国都在痛惜、悲恸!

刚刚开始修建的革命公墓八宝山要为迎接第一位来这儿安息的新中国高级领导人做准备!

由于八宝山革命公墓才刚筹建不久,里面的设施还都不够完善,而任弼时同志又走的突然,所以工作人员们一时也有些手忙脚乱,他们要在两天之内做好浮厝准备是相当紧张的。

但时间不等人!八宝山的工作人员们马上开始检查土地、设计规格、购买材料。虽然时间紧,但工作人员废寝忘食、夜以继日,工作干得极为细致、周到。

他们知道,这是公墓安葬的第一位要人,是受全国人民爱戴的中央领导人任弼时同志!

从干部到工人群策群力,力争尽善尽美地办好意义重大的安葬事宜。

任弼时

29日一清早,北京景山东街南北两个出口就被警察戒严。这是为任弼时同志送行的日子。

差不多快到9点的时候,党和国家领导人乘坐的吉斯、吉姆等高级轿车一辆接一辆地驶入景山东街,沿街两侧一字排开。人们聚集在任弼时同志的景山东街丁2号住所门外,准备来送他最后一程。

上午9点整,一辆黑色的吉斯轿车无声地驶到任弼时同志住所前,只见毛泽东身穿灰色风衣,头戴灰色帽子弯腰走下了车。

毛泽东走进任弼时的住所,看到院当中已停放一口厚重的闪着高级漆色的棺材,他走近前伸手轻轻抚摸着棺材,许久慢慢地抬起头环视四周。少顷,毛泽东甩开两手快步向任弼时住所的门口走去,走到门口停下脚步。

这时,周恩来、刘少奇、朱德、彭真四位领导人小心翼翼地从屋内侧身走出,他们手上抬着的,就是任弼时同志的遗体。由于房门太窄,他们每走一步都是缓慢挪动,谁都没有说话,每个人面色凝重。

即将下台阶时,毛泽东快步迎了上去,伸手帮助走在前面的刘少奇和周恩来托起任弼时的遗体,使遗体保持平衡,平稳地来到院中。

任弼时

为任弼时同志送行的党政军及民主党派的领导人密密地站了一院子,他们都为失去任弼时同志而悲恸不已。

就要入殓了,只见任弼时像往常一样,头戴灰色帽子,脸上还留着他那标志性的胡子。此刻,他是那么的安详,就好像刚刚睡着。

随着一面党旗的展开,任弼时的遗体上被盖上了一份属于他的光荣。党旗上那鲜艳的镰刀斧头,覆盖在遗体正中。

毛泽东看到一切准备就位,轻轻地挥了挥手,10名解放军战士一起把任弼时同志的灵柩抬上了灵车。

悲凉的秋风无情地吹落街边的树叶,随行的军乐队奏出悲痛伤感的哀乐。毛泽东等中央领导人跟在灵柩后面缓步送任弼时的遗体上灵车。灵车缓缓开动,毛泽东破例,和刘少奇、周恩来、朱德一起,用手扶持灵车走出任弼时的住所。再后是各界代表,很多人都来为任弼时同志送行。一时间,整个景山东街都笼罩在悲痛的氛围中。这是中国共产党历史上首次送葬的领导人最多、规格最高的葬礼。

领导人手拉黄布为任弼时送行

慢慢的,送行的队伍在景山东街南口止步。工作人员把系在灵车车头两边的长长的黄布展开。刘少奇、周恩来、朱德、彭真、李立三、罗荣桓、刘伯承、张闻天、蔡畅、聂荣臻、吴玉章、滕代远、徐特立、薄一波、邓颖超和李维汉分立两排,这16位领导人手拉黄布,用中国最古朴的执幡礼仪为任弼时送行,一起向天安门东侧的劳动人民文化宫走去。

看着渐行渐远的送行队伍,毛泽东在路口停住了脚步,他的神情忧伤,眼睛直直地望着远方,久久地一动不动。

是否,在那一刻,他又想到了当年和任弼时一起革命、战斗的时光?

毛泽东、任弼时

3人的指挥部,4人的“政府”,800人的“国家”1947年3月,蒋介石调动23万兵力、100多架飞机,由胡宗南担任主攻,向中共中央所在地延安重点进攻。当时守备陕甘宁边区的只有3万兵力,敌我力量对比几乎是十比一,形势非常严峻。

中央书记处召开紧急会议,决定撤离延安,把敌军引进陕甘宁,利用有利的地形和良好的群众条件,寻找战机歼灭之。7天以后,胡宗南进入延安时,延安已是一座空城。

10年来,作为八路军、新四军的总后方,延安处于相对和平状态,这次战火逼近,干部群众迅速撤离,工作不免有些混乱。经历过湘赣突围和长征的任弼时,深知此时此刻,特别需要沉着镇静,发扬革命英雄主义精神,从精神上奋起压倒敌人。

3月20日晩,在王家坪的窑洞里,延安各界赴山西慰问团团长张仲实,正在向任弼时汇报情况。他激动地讲了青年英雄刘胡兰在敌人面前慷慨就义的事迹。

任弼时听后,激动地说:“刘胡兰的事迹,对全党、全军和全解放区的人民,特别是青年都是一个很好的政治思想教育材料,我要向毛主席汇报,要大力宣传!”

25日晚上,七大以后的五位书记在王家坪会合,这是他们撤出延安后第一次聚会。任弼时向大家汇报了刘胡兰的事迹。毛主席奋笔题词:“生的伟大,死的光荣。”转移到象鼻沟的新华社,立即向各解放区广播了这条消息。一个向青年英雄刘胡兰学习的热潮,立即在各地掀起。大家化悲痛为力量,迸发出同仇敌忾,英勇奋战的强大精神力量。

刘胡兰雕像

3月底,中央书记处在枣林沟召开会议,决定由毛泽东、周恩来、任弼时三人坚持在陕北主持中央工作,刘少奇、朱德和董必武组成中央工作委员会,率领中央机关大部分人员前往河北,进行中央委托的工作。同时,在黄河以东晋绥解放区的三交,成立后方委员会,由叶剑英、杨尚昆主持。中共中央留在陕北,显示了与陕北人民共存亡的决心,同时也可以拖住胡宗南的兵力,分散敌军对其他解放区的进攻力量。

任弼时立即召开干部会议,宣布留在陕北的人员按军事编制,组成中央纵队,其中包括情报、机要、警卫和新华社的人员共700多人,由任弼时、陆定一、叶子龙、廖志高四人负责,任为司令。

毛泽东诙谐地说:“你们四人,负责组织一个‘政府’,管理我们800人的‘国家’,你们必须把这个‘国家’办好!”

为了保密,任弼时化名“史林”,毛泽东化名“李德胜”,周恩来叫“胡必成”。

任弼时

4月9日,任弼时对中央纵队的全体人员说:

“现在敌人的企图是,第一要消灭我们,第二要把我们赶过黄河,第三要把我们赶到沙漠里饿死。我们决不让敌人消灭,也不过黄河,一定要在陕北坚持斗争。我们要像正月十五扭秧歌那样,来回和敌人兜圈子,扭辫子,使敌人疲劳,相机加以消灭。我们要提高胜利信心,增强战斗意志,大力开展群众工作,来完成保卫毛主席,保卫党中央,在陕北指挥全国战争的光荣任务。”

从此,他抱病和毛泽东、周恩来转战陕北。后来毛泽东说:胡宗南进攻延安之后,我和周恩来、任弼时一起,在两个窑洞里指挥了全国解放战争。

毛泽东

胡宗南进入延安后,心情焦急,因为他既找不到中共的首脑机关,连西北野战军主力的去向也不明。

任弼时对中央纵队的指战员说:“我们要保存力量,跟敌人蘑菇。敌人像五块豆腐,撂在一起,我们的口没有那么大,吃不下,待他摆开来,一块一块地吃,就较容易。”

为了让敌人摆开来,毛泽东一面设疑兵,把敌军引向安塞,一面在延安东北的青化砭设下伏兵。敌人在安塞扑了一个空,回师延安时,西北野战军在青化砭一次伏击战,歼敌一个旅的2900多人,吃了第一块“豆腐”;接着又引敌北进,在瓦窑堡附近的羊马河,吃了第二块“豆腐”,又歼敌一个旅的4700多人。这时,胡宗南南北夹攻,企图迫我过黄河。这一来,他的补给基地蟠龙镇空虚,西北野战军乘虚进攻,吃下了第三块“豆腐”,歼敌一个旅的6700多人,还缴获了大量的物资。从3月25日到5月2日一个半月内,三块“豆腐”一吃,稳住了局面。中央纵队在安塞的王家湾村先后住了两个月。

任弼时

部队一住下,任弼时就忙开了。他检查纵队的驻地,布置警戒,指挥架设电台,恢复被破坏的交通网,处理来自全国各战区发来的军政电报,使远在西北高原的小山村里的“国家”和各战场的前方后方建立畅通的电讯联络。

在延安时,大量的后勤工作,有专职机构处理,这时机构“解体”了,干部有的转移到五台、太行,有的去参加土改,印刷机器转移,档案埋藏;生活方面,不但办公用品,保健用品要请后委运送,连230多头牲口用的马掌、肚带、缰绳,都难于就地解决。真是千头万绪都汇总到任弼时那里,和隔着黄河的后委联络解决。

王家湾头年遭灾,加上一部分劳力和牲口支援前线去了,春耕发生困难。任弼时得知后,便派工作组,将缺粮、缺种籽、缺牲口的困难户一一登记下来,组织力量帮助群众适时春耕。这一切,对于一个患高血压的老病号任弼时来说,需要付出多么大的劳动和心血啊!

任弼时

永远的骆驼精神“主席,请回吧。”

秘书的声音把毛泽东的思绪拉回现实。毛泽东转头,望了望阳光照耀下的金碧辉煌的故宫琉璃瓦屋顶,长长地叹了一口气,才说:“走吧,走吧……”

30日上午9时,任弼时追悼会在劳动人民文化宫太庙前广场举行。追悼会由彭真主持,刘少奇做简短讲话。10时整,由刘少奇、周恩来、李济深、张澜、郭沫若、陈叔通、陈云、罗荣桓、林伯渠及各界代表为任弼时灵柩执幡送上灵车。

车队由两辆乐车,一辆炮车为前导,随后的灵车车头上布满了鲜花。只见灵车上绘有一颗巨大的五角星和四颗小五星。随后是为任弼时送行的党和国家领导人乘坐的轿车。车队出文化宫,经西长安街,中午12时至八宝山。

在这里,任弼时的灵柩被安放在坟台上,党和国家领导人最后向遗体三鞠躬告别。

领导人为任弼时扶灵柩

由于时间问题,当时任弼时的墓地还没有修建好,只能先在灵柩四周砌砖,待正式安葬后立碑。

随着公墓二期工程的开展,确定任弼时墓建在公墓东北角的半坡上,设计方案也已由中央通过。由曹恩棠负责组织施工。数十名工人挖土、运料、铺设、垒场,干了几个月才算干完。

墓地修建完毕后立碑,碑上镌刻着毛主席亲笔题写的“任弼时同志之墓”七个字,背面则刻着任弼时生平和丰功伟绩。

1951年7月18日上午,革命公墓戒备森严,大大小小几十辆汽车鱼贯驶入,任弼时移灵仪式在这里举行。

遗体抬到半坡后,在党和国家领导人的注视下,工人们慢慢地把灵柩放入墓穴内。

周恩来

周恩来专注地看着工人们安放任弼时的灵柩,这时,负责警卫工作的罗瑞卿走到他身边轻声请示说:“总理,我看是不是派一个排为弼时同志守灵啊?”

周恩来想了一下点点头:“可以,你安排吧。”稍停又补充一句:“我看不用一个排,一个班就可以了。”

当天下午,革命公墓就来了一个班的解放军战士(后来改为公安军,增加到16人)。

任弼时同志遗体正式安葬后,北京和全国各地众多群众慕名前来瞻仰和祭扫,尤其清明节来者更多,但是他们无法接近任弼时同志墓穴,都被守灵的战士婉言劝阻在警戒线外。群众乘兴而来,扫兴而归,对这种做法很有意见。为先烈扫墓还受限制,有的群众就和战士争执起来。群众的意见只能通过公墓的工作人员和守灵的战士逐级向上反映。

任弼时

1954年8月,北京市民政局收到一封北京公安总队22日发出的(54)警函字第7号函,函称:“我总队奉军委公安司令部命令,拟将守卫八宝山革命公墓之部队撤收。因武装守卫有碍观瞻,且今后前往公墓拜谒烈士墓者日渐增多,更有必要改换守卫形式。”

民政局经请示市政府,1955年3月31日吴晗副市长办公室发来(55)吴办第5号通知:明确(一)革命公墓传达门卫等工作应有专人管理,由民政局负责。(二)武装警卫不必须。自3月份起,公墓设立了传达室,加强了门卫管理工作。守卫任弼时墓的部队同时撤出。

自此,每天都有源源不断的群众来瞻仰和祭扫任弼时的墓地,大家会永远记得这位“党内的妈妈”、“人民的骆驼”。