2023年8月15日凌晨2点,北京某直播基地的走廊尽头,刚下播的艺人经纪林悦点燃第七支烟。监控画面显示,她的手机屏幕定格在张雨绮怒怼网友的热搜界面,评论区里"真性情"与"没教养"的标签正在疯狂厮杀。"这个月第三个了。"她对着虚空喃喃自语,烟灰簌簌落在Gucci乐福鞋上——这双价值半月工资的奢侈品,是她穿梭在明星与网民之间的战靴。

这种荒诞的身份割裂正在重塑整个娱乐产业。中国演出行业协会最新报告显示,2023年上半年艺人直播带货场次同比激增230%,但每场直播恶意弹幕密度却达到78条/分钟。某顶流小生在采访中苦笑:"现在化妆师要准备两套方案,直播滤镜妆和网暴防护妆。"这种黑色幽默背后,是数字身份对血肉之躯的残酷解构。当我们用九宫格表情包消解明星的喜怒哀乐时,是否意识到自己正在参与一场大型社会实验?

复旦大学数字社会研究中心的最新脑成像实验揭露惊人现象:当受试者面对明星负面新闻时,其杏仁核活跃度比看到普通人遭遇相同事件低42%。这意味着我们的大脑正在形成"明星非人化"的神经机制。这种生物学层面的异化,完美解释了为何某女团成员生理期晕倒会被解读成"炒作",而普通人同样状况却能收获同情。

更值得警惕的是平台算法的推波助澜。某短视频平台内部流出的"情绪热力模型"显示,带有攻击性的明星相关内容留存时长平均多出23秒。这套精密运转的机器,正在将人性弱点转化为流量密码。就像古希腊的狄俄尼索斯狂欢,我们在数据神殿中集体陷入认知瘫痪——去年某演员晒出离婚协议时,最高赞评论竟是"剧本不错,下次别写了"。

在杭州某高校的心理咨询室,大二学生陈晨反复揉搓着印有偶像照片的手机壳。她的另一个身份是拥有10万粉丝的"反黑站"站长,电脑里存着827G的明星黑料。"每次看到那些骂战,就像在玩真人版《动物森友会》。"这个比喻意外揭开了网络暴力的隐秘快感机制:在虚拟猎场中,我们通过摧毁他人形象来完成自我建构。

清华大学社会心理学系今年三月发布的《网络攻击行为代偿机制研究》指出,76%的网暴参与者现实生活中存在严重身份焦虑。那些在弹幕里刷"过气女星"的账号,可能正经历着裁员危机;用P裸照"惩戒"偶像的"粉丝",或许刚结束第六次相亲失败。这种集体无意识的情绪置换,正在制造恐怖的负能量永动机。

柏林洪堡大学的人机交互实验室里,一组红色灯带突然亮起——这是他们研发的"共情增强系统"在识别到攻击性言论时的预警。这套系统正在某直播平台试运行,当检测到恶意弹幕时,会自动弹出"您正在攻击一个真实人类"的提醒,数据显示实施后攻击性言论下降31%。这种技术干预或许能成为数字文明的刹车片。

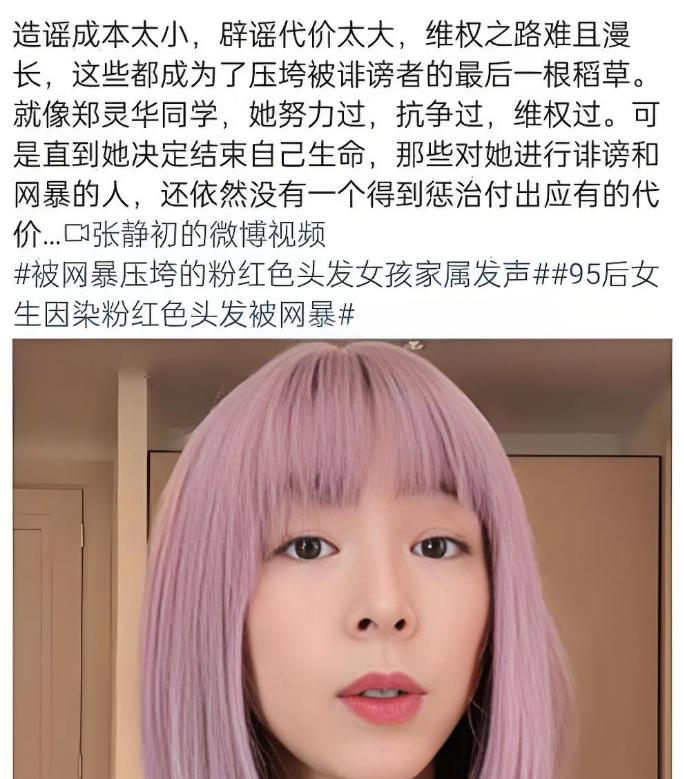

更令人振奋的是民间自发的理性回归。张雨绮事件后,"生气权运动"在微博获得2.3亿次讨论,网友自发编纂《明星人权白皮书》,其中"允许偶像崩溃"条款获得98%支持率。某位曾参与网暴的网友留言:"原来隔着屏幕道歉,比骂人更需要勇气。"这种集体反思,或许能重构数字时代的社交契约。

结语当我们凝视手机屏幕时,是否记得每个ID背后都跳动着真实的心脏?某位转型做心理导师的前顶流说得好:"追星本该是照见自我的镜子,不该成为伤人的碎玻璃。"或许真正的双向奔赴,始于我们摘下"吃瓜群众"的面具,承认屏幕那端也是会流泪的凡人。毕竟在这个万物皆可娱乐化的时代,保留最后的人性温度,才是对抗异化最优雅的反击。