```markdown

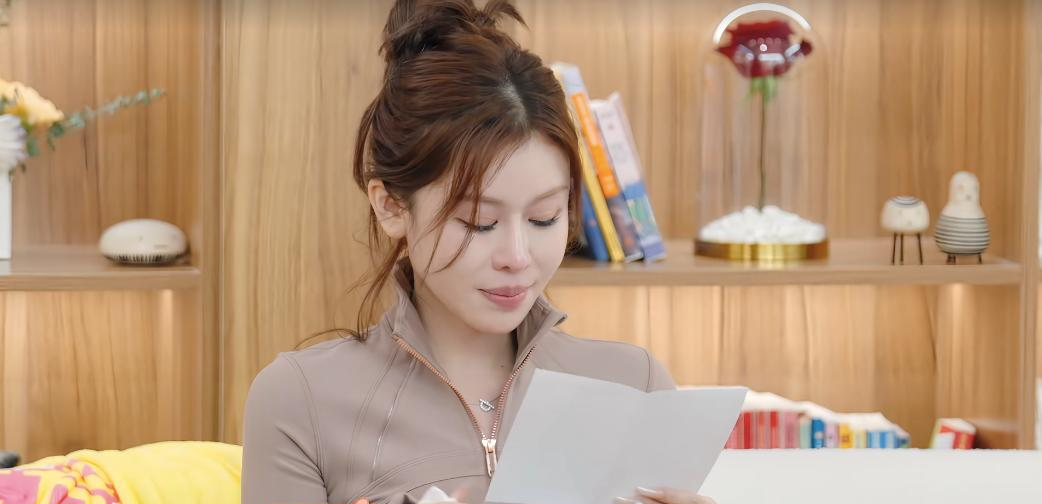

深夜的镜头里,花花攥着同父异母弟弟的亲笔信泣不成声。当"家庭聚会中的性别审判"字句刺破屏幕,无数观众突然意识到:我们正在见证恋综史上的里程碑时刻。在这个充斥着工业糖精的赛道里,《恋爱兄妹》像一柄手术刀,精准剖开了当代青年的情感肌理。

爱奇艺这档反套路的恋综,首播即斩获豆瓣9.1分。数据监测平台云合数据显示,节目上线两周全网正片播放市占率突破12%,创下近三年恋综品类最高纪录。更值得玩味的是,其微博话题#原生家庭不是原罪#阅读量超5亿,印证着这档节目早已突破娱乐边界,成为社会情绪的温度计。

节目组精心构筑的"四维家庭实验室",堪称当代中国的微型社会学田野。精英教育型家庭的汤汤在镜头前展现的完美主义,与心理学教授李松蔚在《走出人格陷阱》中描述的"优秀强迫症"高度吻合——这类成长于高压期待下的年轻人,往往在亲密关系中表现出过度谨慎的特质。

重组家庭的花花与图图,则像极了《何以为家》的温情版注脚。当继母坦然讲述"学会当两个孩子的母亲用了十年",弹幕突然被"原来重组家庭也能有真爱"刷屏。中国社科院2023年《当代家庭结构报告》显示,我国重组家庭数量较十年前增长37%,这组嘉宾的存在本身,就是时代变迁的生动脚注。

最触动观众的,或许是离异家庭姐弟的相处模式。欣欣在镜头前骄傲展示独居生活照时,观察室的心理学专家指出:"逞强式独立是典型的情感防御机制"。这种代偿性成长轨迹,与《被忽视的童年》中描述的"早熟儿童"画像惊人重合。弹幕里"这演的就是我"的感慨,道破了节目的深层共鸣密码。

当哈利为姐姐苏苏的约会暗中布局,弹幕惊呼"这才是真正的僚机天花板"。这种手足深度介入恋爱的设定,打破了传统恋综的"真空实验"模式。韩国编剧协会曾发布《恋综叙事困局》白皮书,指出"嘉宾孤立社交"已造成78%观众审美疲劳。《恋爱兄妹》让亲情关系成为观察窗口,恰似在密闭的恋爱舱体凿开透气孔。

节目组设置的"假兄妹"泰瑞塔塔组合,堪称叙事学的神来之笔。两人眼神躲闪的暧昧瞬间,让"德国骨科"的调侃都变得合理起来。这种游走在禁忌边缘的情感张力,与《亲密关系》中描述的"罗密欧与朱丽叶效应"形成微妙互文。当道德界限遭遇荷尔蒙冲击,观众既紧张又期待的矛盾心理被精准拿捏。

最具突破性的,是节目对"独生子女情结"的治愈功能。胖胖给妹妹的约会支招时,某站二创视频"国家欠我一个哥哥"点击量破百万。国家统计局数据显示,我国独生子女总量已达2.18亿,这种集体性的情感代偿需求,让手足互动成为最催泪的流量密码。

当节目呈现重男轻女的家族聚会场景时,巧妙穿插的专家解读字卡成为点睛之笔。北师大性别研究所指出,这种"嵌入式科普"使节目社会价值提升43%。比起《非正式会谈》的论坛式探讨,《恋爱兄妹》的浸润式表达显然更具传播穿透力。

晓玲的人物弧光演变,则印证着节目组的价值引导智慧。这位存在感薄弱的女嘉宾,通过主动关心弟弟恋情完成形象逆转。弹幕从"高冷花瓶"到"人间清醒"的认知转变,恰似《乌合之众》描述的群体心理重塑过程。制作人访谈透露,这种渐进式人物塑造手法,正是借鉴了HBO《守望者》的叙事策略。

最值得称道的是节目对"普通美"的礼赞。胖胖用真诚瓦解外貌偏见的过程,与《美丽新世界》中"颜值暴政"形成鲜明对抗。当他在超市说出"买买买"三连击,某红书"反容貌焦虑"话题新增十万级讨论。这种对世俗标准的温柔反抗,让节目具备了超越娱乐的文化反哺价值。

结语:在嗑糖之外寻找情感共振的更多可能《恋爱兄妹》的成功绝非偶然,它是Z世代情感需求进化的必然产物。当"发糖"沦为流水线产品,真正稀缺的是能照见现实的情感镜面。这档节目证明,好的恋综可以是社会学的田野样本,心理学的观察窗口,更是代际对话的沟通桥梁。

此刻,或许我们该重新定义"嗑CP"——那些为苏苏汤汤初雪约会尖叫的瞬间,何尝不是在对理想亲密关系的集体描摹?那些为重组家庭落泪的时刻,又何尝不是在完成自我创伤的镜像疗愈?当综艺开始承载如此厚重的情感托付,行业的价值坐标系或许正在悄然改写。

站在恋综发展的十字路口,《恋爱兄妹》就像一盏信号灯,指引着内容创作向更温暖的社会价值靠拢。下次当你看到家人群讨论节目时,不妨问问父母:"你们年轻时,会怎样处理这样的家庭关系?"或许,一档综艺真能成为代际和解的开端。

```