天空中的“心脏”之战

航空发动机被称为现代战斗机的“心脏”,这颗“心脏”的强弱直接决定了战斗机的性能与寿命。有人说,发动机是天空的信仰,没有一颗强劲的“心”,再先进的战斗机也不过是徒有其表的空壳。然而,在这个领域,中美俄三国的差距却引人深思。美国的发动机寿命高达6800小时,俄罗斯约3400小时,而中国正在奋力追赶。这巨大的差距背后,究竟隐藏着什么秘密?为何三个国家的“心脏”如此不同?

---

美国发动机:长寿与可靠性的代名词

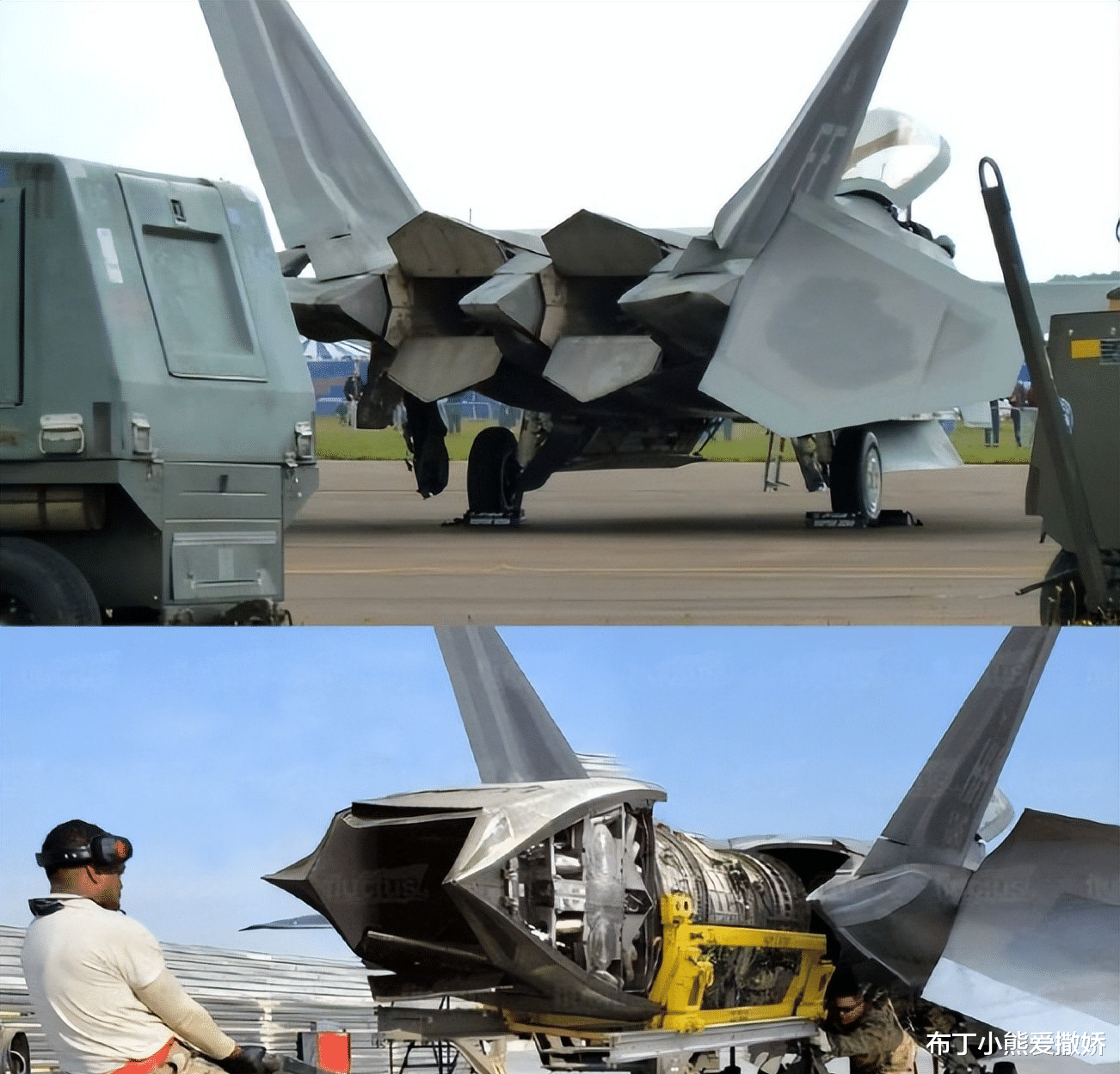

美国航空发动机技术无疑是全球领先的存在,其代表作F-119发动机的寿命高达6800小时,而最新的F-135更是突破7000小时的大关。这不仅仅是一个数字,而是美国航空工业数十年技术积累的结晶。美国发动机的长寿得益于两大关键因素:高端材料与严格维护。

“工欲善其事,必先利其器。”美国人的理念从未改变。

他们使用了大量耐高温、抗腐蚀的超级合金材料,这些材料不仅能承受极端温度变化,还能在高压环境下保持稳定性能。此外,美国对每一台发动机都实施了严格的定期检修制度,从生产到服役,每一个环节都被精细化管理,确保使用寿命最大化。

但这背后也反映了美国的战略选择——追求长寿。他们深知,一架战斗机的服役周期是漫长的,只有发动机足够耐用,才能减少频繁更换的成本,从而为国家节省巨额开支。这种稳扎稳打的策略,让美国在航空领域始终立于不败之地。

---

俄罗斯发动机:高推力背后的代价

如果说美国的发动机是稳健派,那么俄罗斯的发动机则是激进派。俄罗斯的AL-41F发动机虽然在推力上表现极为优秀,但其寿命却仅为3400小时,这一数字几乎只有美国的一半。

这并非俄罗斯技术不过关,而是源于苏联时期的独特战略思维。在冷战年代,苏联追求的是短时间内的高爆发力,而非长远的持续性。他们认为,战争往往不会持续太久,因此只要发动机能支撑几场关键战斗,就足够了。这种思路深刻影响了俄罗斯的航空发动机设计。

近年来,俄罗斯开始调整方向,新研发的发动机寿命已提升至4000小时。但即便如此,与美国相比仍然存在明显差距。需要注意的是,这种差距并非俄罗斯无法弥补,而是国家战略选择的结果——他们更倾向于在推力、机动性等指标上下功夫,而非单纯的寿命。

---

中国发动机:后来居上的奋斗之路

与美俄相比,中国的航空发动机起步较晚,但进步却异常迅速。早期,中国的涡扇-10B发动机寿命仅为1500小时,这一数据显然无法满足现代空战需求。然而,中国科研人员并没有因此止步,他们通过不断改进和创新,逐步将涡扇-10B的寿命提升到了2000小时以上。

最新一代的涡扇-15发动机则迎来了质的飞跃,其寿命已达到3000小时,并且改进型的目标是5000小时。这一步伐虽与美俄仍有差距,但已经足以令人刮目相看。中国的成功秘诀在于坚持自主研发,以及对国际先进技术的吸收与创新。

> “路虽远,行则将至;事虽难,做则必成。”这句话用在中国航发的发展历程上再贴切不过。

从最初的仿制到如今的自主创新,中国正在用实际行动证明,自己有能力制造出世界级的航空发动机。

---

差距背后的战略选择

中美俄三国在航空发动机寿命上的差距,其实反映出了各自不同的国家战略选择。美国追求的是长寿与可靠性,这种策略适合长期和平时期的发展需求,既能节约成本,又能保障战斗力的稳定输出。

俄罗斯则选择了高推力的路线,这是苏联时代遗留下来的惯性思维,也是对现实国情的一种妥协。他们更加注重战斗机的瞬间爆发力和机动性,而不是长期的耐久性。

中国则走了一条相对平衡的道路。既关注发动机的寿命,又不断提升其推力和性能,力求在各方面取得均衡发展。这种策略无疑是最具挑战性的,但也最符合中国当前的发展需求。

---

展望未来:中国能否实现弯道超车?

尽管中国航空发动机与美国仍有一定差距,但这种差距正在快速缩小。涡扇-15的量产以及第六代发动机的研发,都显示出中国在这一领域的雄心壮志。尤其是第六代发动机的立项,意味着中国不仅希望追赶,还试图超越。

未来的天空属于谁?答案或许藏在发动机的研发实验室里。正如一位科学家所说:

> “航空发动机不是一场竞赛,而是一场马拉松,只有坚持到最后的人才能赢得胜利。”

中国能否成为这场马拉松的最终赢家,还需要时间来检验。但可以肯定的是,中国已经迈出了坚实的步伐。

---

结语与互动

航空发动机的世界充满了未知与挑战,而中美俄三国在这一领域的较量,正是一场关于技术、战略与意志的综合博弈。从美国的长寿引擎,到俄罗斯的高推力利器,再到中国的均衡发展路径,每个国家都有自己的独到之处。

读到这里,你对中国航空发动机的未来有何期待?你觉得中国能否在下一代发动机的竞争中脱颖而出?欢迎在评论区留下你的看法,让我们一起探讨这个充满悬念的天空竞技场!