1944年,中国的抗战进入后期,日军在太平洋战场节节溃败。中共中央军委高级干部会议上,刘少奇提出了一个大胆的建议:将共产党领导的正规军和游击队统一命名为“解放军”。

这个名字,直接点明了共产党武装力量打倒侵略者、解放全中国的最终目标。毛主席却否决了这个提案。

这个被否决的提案却在日后被视为毛主席高瞻远瞩的战略决策,为什么?

1927年至1928年间,国共合作破裂后,蒋介石以武力扫荡共产党力量,通过“清党”行动大肆镇压共产党人和革命群众,中国革命进入了异常艰难的时期。

1927年8月1日,南昌起义最早拉开了中国共产党直接领导武装斗争的序幕,贺龙、叶挺、周恩来、朱德等在赣江之滨组织起义,以武力反抗国民党的清剿。

起义部队在南昌建成主政,但由于缺乏外来支援,加之国民党随即调集重兵追击,部队被迫南下广东,最终转入分散活动。

南昌起义之后,中国共产党又在湖南、江西一带发动了秋收起义。

这次行动原计划进攻长沙,但面对国民党军强大的军事力量,武装部队在初战受挫后迅速转向农村,选择撤到井冈山,开辟了中国革命历史上第一个农村根据地。

起义部队中的很多骨干,比如毛主席,后来成为中国革命的中坚力量。

同年年底,广州起义在广东地区爆发,张太雷、叶挺等人领导起义,以建立革命政权为目标。

然而,这次行动遭受了顽强镇压,起义军在激战后失败,许多起义者牺牲。但广州起义的影响仍然深远,国际上开始更多关注中国共产党及其领袖的反抗斗争。

一次次的突围和战略转移,起义部队逐渐转向流动性更强的游击战术,避免正面对决中实力悬殊的惨重损失。

起义失败后留存的部队通过整编和联合,形成了一支独立的、有高度组织化的武装力量。

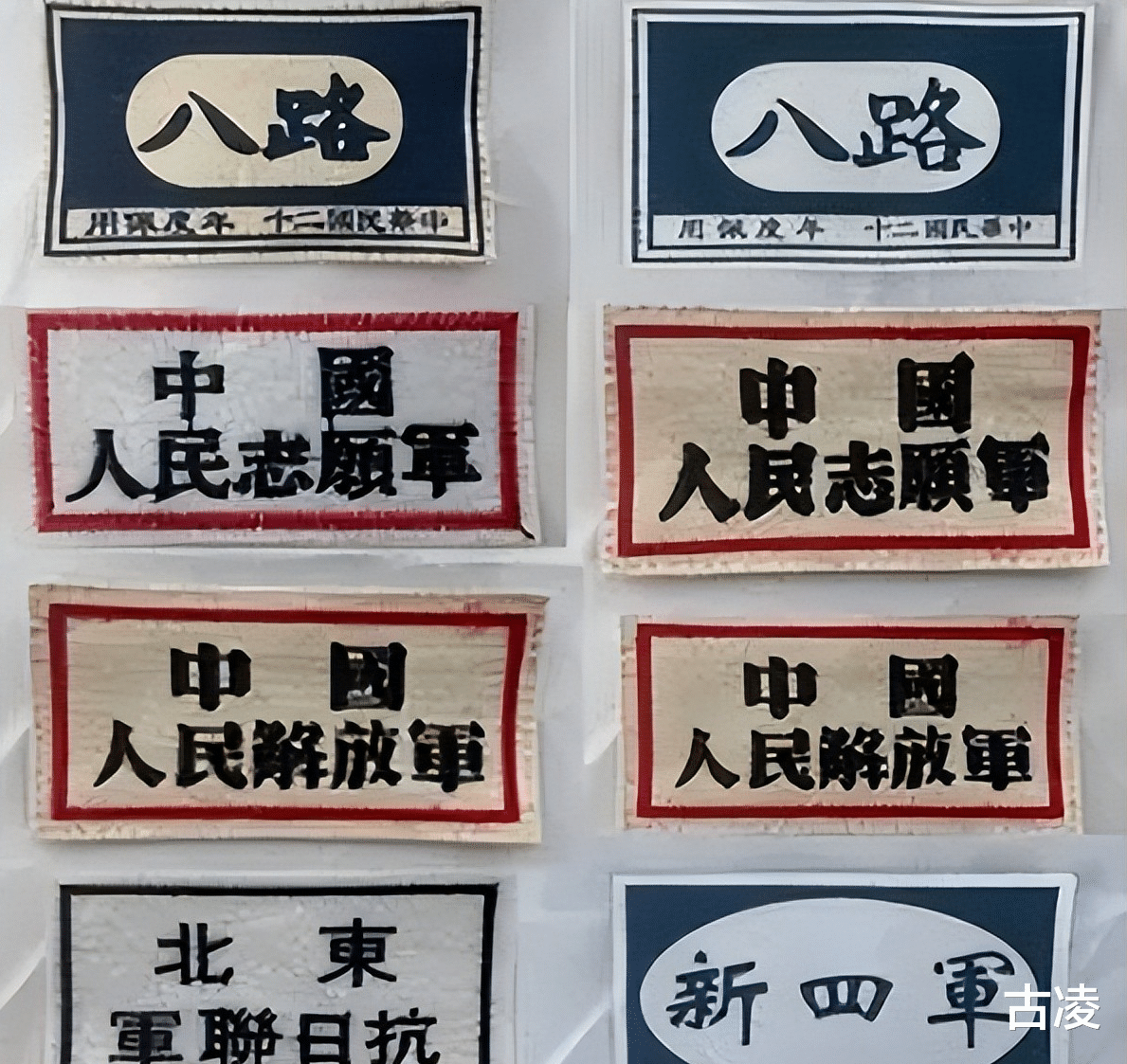

这些力量经过初步整合后,被命名为“中国工农革命军”,正式宣告中国共产党对武装革命领导的宗旨。到1928年5月,中国共产党对武装斗争的认识和实践逐渐明晰,“中国工农革命军”改称“中国工农红军”,简称“红军”。

1937年卢沟桥事变爆发后,中国进入全面抗战阶段。

抗日民族统一战线成为全国人民的共同诉求。

为了实现国共合作,共产党做出重要决策,将原来的红军进行改编,融入国民革命军的序列。红军主力部队整编为“八路军”,全称为国民革命军第十八集团军。而活动在南方敌后地区的红军游击队,则重组为“新四军”。

八路军的主力部队大多来自长征之后集结到陕北的红军将士,这些部队经过数年的革命洗礼,拥有丰富的战斗经验和较高的思想觉悟。

整编后,八路军下辖三个师:115师、120师和129师,分别由101、贺龙和刘伯承指挥。

八路军的任务主要是深入敌后开展游击战,破坏日军的补给线,分化其兵力,以减轻正面战场的压力。为了发挥红军在灵活作战上的优势,八路军必须在短时间内调整策略,快速适应抗日战争的需要。

华北敌后,八路军站稳脚跟,通过多次战斗逐渐扩大抗日根据地,成为打击日军的重要力量。

新四军的成立将南方的红军游击队这一分散的抗日力量进一步整合,成为系统的武装队伍。

在敌占区复杂的局势下,游击队长期活跃于江西、福建、广东、湖南、湖北、河南、浙江、安徽等地,利用山地、丛林和乡村的复杂环境进行敌后作战。

新四军的人员大部分来自早期南方的红军游击队,他们与当地的群众有密切联系,熟悉地形和战场环境。改编后的新四军虽然兵力相对弱小,但充分利用了敌后环境的特点,开展抗日斗争,进一步巩固了南方的抗日根据地。

进入抗战后期,日本侵略者在国际战场上的失败已经显现,国内的抗战形势也开始发生变化。

太平洋战争的爆发让日本在亚洲战线的压力逐步加大,而国内各势力对于未来中国局势的思考也愈加清晰。1944年召开的中共中央军委高级干部会议上,刘少奇针对军队未来的发展问题提出了一项建议。

他认为,当前的正规军与游击队虽然编制不同,但同属中国共产党领导,都担负着民族解放的重要职责。

因此,他建议将这两股力量统称为“解放军”。

毛主席指出,虽然“解放军”这个名字能够体现军队的性质和最终目标,但抗日战争的形势依然复杂。一旦公开采用这样的名称,可能被国民党误解,为共产党提前与合作“划清界限”,从而加深双方本就脆弱的矛盾。

这种局面将给抗日民族统一战线带来更多无谓的冲突。而抗战的最终胜利,也要求国共双方在合作的框架下保持相对的稳定。

虽然“解放军”这一名称从长远来看是符合人民军队发展方向的选择,但在抗战尚未胜利、民族统一战线仍需维持的情况下,这一改动可能会引发诋毁甚至打击的风险。

毕竟,国共两党的博弈在抗战中从未停止,一个新名称足以让对方找到诽谤的借口。

因此,毛主席最终建议暂缓关于“解放军”命名的决定,他强调,大局为重,当前任务是集中力量打击侵略者,争取抗战的全面胜利,而军队名称的调整可以留待合适时机。

经过讨论,达成重要共识:民族解放当前仍是首要目标,共产党需要在抗战中团结一切可以团结的力量,特别是国民党方面,以保证抗战大局稳定。

八路军、新四军的名称与定位在当前环境下不宜改变,而“解放军”的称呼可以作为未来的方向进行考虑。在场人员一致同意这一结论,并决定将这一决定纳入党的统一军事战略中。

1946年6月底,国民党在美国的支持下公然撕毁停战协定,向解放区发动全线进攻,中国的内战局势迅速全面升级。

共产党领导的解放区部队立刻投入到大规模的反击中。与抗战时期相对分散的游击战和敌后斗争不同,这一阶段的作战开始逐步向大规模的正规化战争转变。

为适应新形势,中国共产党将各地解放区的武装力量进行整合和统一,并从1946年9月中旬开始,正式改称“中国人民解放军”,由朱德和彭德怀分别任正副总司令。

各地方性部队被整合到正规部队中,同时开始实行更为严格的指挥体系。

新的军事规章和作战方案也被陆续制定。解放区大量的资源,包括兵员、物资和财力,被迅速动员起来,为人民解放军系统性的发展提供支持。

1947年10月10日,中国人民解放军总部正式发布了《中国人民解放军宣言》。这份宣言从根本上阐明了解放军的使命和目标,其核心内容围绕着实现全国人民的解放、推翻国民党反动统治展开。

号召直面战局,明确提出“打倒蒋介石,解放全中国”的政治与军事目标。

与此同时,人民解放军以此为契机重新颁布“三大纪律,八项注意”,这些纪律和规定早在红军时期就开始施行,随着时间的发展已经逐步完善。它强调保护群众利益、严禁扰民以及公平对待俘虏等内容,使解放军在战场上获得了更深的群众支持。

经过一年多的努力,到1948年初,人民解放军各部队完成了全面的统一改编。

1949年10月1日,中华人民共和国成立,中国人民解放军正式成为新中国的国家军队。

新中国刚刚建立,国内局势依然复杂,山河虽统一,但一些地区仍然面临民族、地方势力的挑战。尤其是边疆和少数民族地区的统一任务,成了国家稳定的重点事务之一。

在南方和西南地区,只有一些零星的国民党残余武装需要清剿,而在西藏这一策略性要地,和平解放则成为巩固国家统一的关键。

为了实现对西藏地区的和平解放,解放军通过军事威慑与政治谈判相结合的方法,促使当时的西藏地方政府接受和平协议。

解放军面临着复杂的地理环境、高原气候以及交通不便等多重困难,在物资供给和士兵适应性上经受了巨大的挑战。

但最终,和平解放西藏任务顺利完成,使西藏正式回到祖国怀抱。

同时,在新疆地区,解放军通过接管国民党降军、整编地方武装等方式,消除了分裂隐患,使新疆和邻国的边境保持稳定。

20世纪60年代,中国与印度的领土争端逐渐升级。在此背景下,解放军被迫发起中印边境自卫反击战,对印度军队的非法越境挑衅作出有力回击。

解放军在这场局部冲突中依然展现出较强的作战能力。通过果断的军事行动,解放军迅速瓦解了印军的组织,表明中国在维护国家领土主权上绝不退让。

解放军逐步迈入现代化发展的新阶段。

20世纪70年代至80年代,中国开始加强国防工业建设和军事技术应用。新武器装备的研发投入增加,海陆空三军的技术改造逐步展开。军队的训练体系也得到优化,特别是在军事理论、信息战和后勤保障等方面,开始融入更多现代化理念。

进入新世纪后,解放军借助改革开放所带来的经济腾飞,进一步推动了全面现代化进程,逐渐发展成为一支能够维护国家利益的强大军队。

参考资料:

[1]王树果.中国人民解放军历史上的称谓和标志[J].兰台世界(上旬),2006(07S):71-71

[2]“中国人民解放军”称谓的由来 《 文摘报 》 ( 2012年07月31日 06 版)

[3]涨知识 | “中国人民解放军”这个称谓何时被正式使用 解放军报 2017-07-06