2024年初春的河北街头,一场普通的学雷锋活动现场,前央视主持人张蕾的淡蓝色西装意外成为网络风暴的中心。这个从业二十余年的资深媒体人或许从未想过,自己会以这样的方式重回公众视野——因一套职业装剪裁引发的全网论战,让"心脏的人看什么都脏"这句回应冲上热搜榜首。

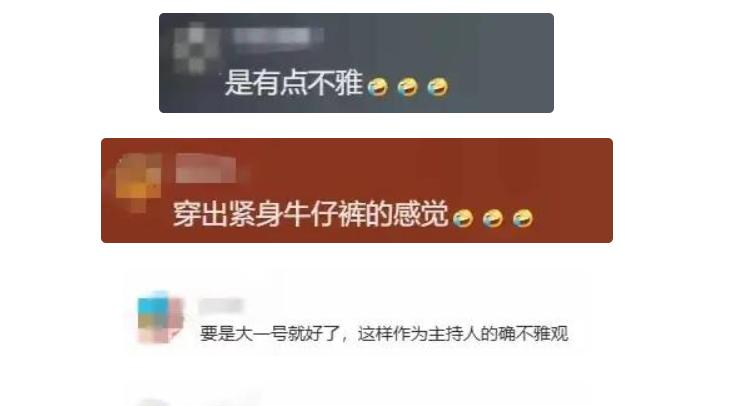

当我们翻看这场舆论风波的时间线,会发现一个令人心惊的传播轨迹。最初发布活动视频的网友,本意只是记录志愿服务的温暖瞬间。但随着视频点击量突破百万次,评论区逐渐被"西装太紧有伤风化""央视主持人卖弄身材"等恶意揣测淹没。清华大学新闻学院2023年发布的《网络暴力传播图谱》显示,此类"恶意变形"现象平均每72小时就会制造一个新的话题旋涡。

这种新型网络暴力正在突破传统认知边界。中国人民大学社会心理学研究中心的最新调研数据显示,针对公众人物的外貌羞辱已从单纯的审美评判,演变为系统性的人格绞杀。研究团队跟踪分析了2020-2023年间368起网络暴力事件,发现78.6%的恶意评论都采用"道德审判"的外衣,将个人形象与职业操守强行关联。

在这场针对张蕾的舆论围剿中,有个细节令人深思:同场活动的男性主持人穿着修身西装却未受任何指摘。这种选择性关注暴露出深层的性别歧视机制。联合国妇女署2024年《数字时代的性别暴力》白皮书指出,网络空间正在成为传统性别偏见的放大器,女性公众人物遭受外貌攻击的概率是男性的3.2倍。

这种隐形的结构性暴力,在东京奥运会冠军杨倩的经历中同样显露无遗。这位射击运动员在夺冠后分享自拍时佩戴的小熊发卡,竟被网友攻击为"不务正业"。中国社科院研究员李银河在《破局》一书中犀利指出:"当女性展示任何与刻板印象不符的特质时,就自动触发社会规训机制。"

更值得警惕的是,这种暴力正在向普通人渗透。杭州某高校2023年的校园调查显示,62%的女生曾在社交媒体遭遇过外貌羞辱,而她们发布的不过是普通的生活照。心理咨询师张悦然在临床案例中发现,这些经历正在制造新型社交恐惧症,"很多来访者开始自我审查,连分享早餐照片都要反复确认衣着是否'得体'"。

破局之路:从技术防御到认知重构面对这场没有硝烟的战争,各方正在探索突围路径。2024年3月正式实施的《网络暴力防治条例》,首次将"恶意揣测"纳入法律规制范畴。某互联网平台推出的"善意守护者"AI系统,能识别93种隐晦的暴力话术,在上线测试阶段就拦截了超过200万条潜在攻击性评论。

但技术手段终究治标不治本。斯坦福大学网络伦理研究中心的追踪实验表明,经过认知干预的网民,其参与网络暴力的可能性会降低58%。这启示我们,需要构建新的价值坐标系——就像张蕾在采访中说的:"我们应该教会孩子欣赏美,而不是拿着放大镜寻找瑕疵。"

在成都某中学的"网络素养课"上,学生们通过角色扮演体会不同立场:有人模拟键盘侠的视角,有人尝试被攻击者的感受。这种沉浸式教育的效果令人惊喜,三个月后该班级的网络暴力相关投诉归零。这印证了社会学家鲍曼的观点:"共情能力是消解暴力的最佳疫苗。"

结语:重建数字时代的善意坐标系当张蕾的西装风波逐渐平息,我们更应该思考这场闹剧背后的时代命题。在人人都有麦克风的数字广场,如何守护理性讨论的空间?当道德审判成为新型暴力工具,我们该怎样重建善意的坐标系?

或许答案就藏在那些被忽视的温暖细节里。在张蕾遭受攻击时,有网友发起#寻找最美志愿者#话题,用数百张志愿者工作照筑起善意屏障。这种自发的群体智慧,让我们看到破茧重生的可能。

站在技术与人性的十字路口,我们每个人都是这场文明实验的参与者。下次当你想在评论区敲出质疑时,不妨多问自己一句:我是在守护公序良俗,还是在释放内心偏见?正如德国哲学家雅斯贝尔斯所言:"真正的文明,始于对他人存在方式的敬畏。"