3月27日香港庙街的霓虹灯下,汪小菲牵着两个孩子挤在糖水摊前挑选杨枝甘露的场景,被游客镜头定格成网络热议的焦点。这个看似寻常的亲子时光,却在社交媒体掀起惊涛骇浪——有人点赞马筱梅的育儿方式,有人质疑曝光频率,更有网友化身"云监护人"在评论区指点江山。这场始于明星家事的讨论,正折射出数字化时代公众人物育儿面临的集体困境。

台北某私立小学的围墙上,狗仔队的长焦镜头曾记录下小玥儿蹦跳着放学的画面。这个本该属于孩子的自由时刻,被转码成千万次点击量,在各大平台衍生出"穿着朴素论""教育方式批判"等二十余个热搜话题。这种全民监督的育儿模式,正在重塑明星家庭的生活轨迹。2023年《社交媒体与儿童发展》白皮书显示,85%的明星子女日常活动会引发网络讨论,其中62%的讨论包含价值判断。

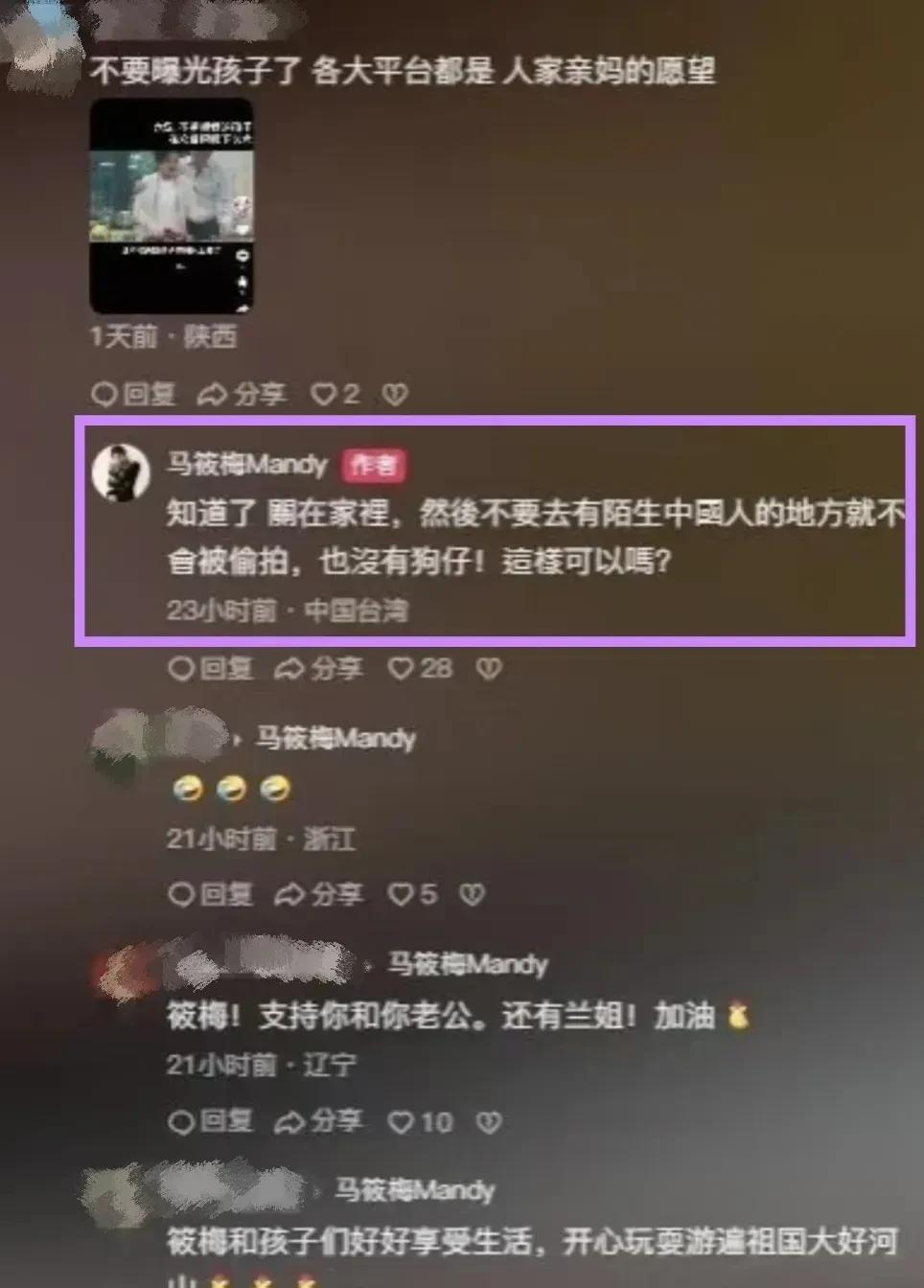

马筱梅在社交平台那句"关在家里才不会曝光"的反讽,撕开了当代育儿的荒诞现实。就像东京大学教授佐藤优在《透明社会》中警示的:"当私人领域被公共化,养育行为就变成了需要向陌生人述职的表演。"这种表演压力不仅影响着监护人的决策,更悄然改变着孩子的认知模式。首尔儿童心理研究院追踪研究发现,长期处于舆论关注下的儿童,68%会出现"镜头敏感症候群",表现为对陌生镜头的条件反射式躲避。

汪小菲带孩子逛夜市的偷拍照下,点赞最高的评论是"这才是真实生活"。这个看似正面的反馈实则暗含悖论——公众既渴望见证明星子女的"平凡",又将这种平凡置于显微镜下审视。加州大学伯克利分校的追踪实验表明,被持续关注的儿童在自主决策测试中得分低于对照组14.3%,他们更倾向于选择"大人觉得对"的选项。

在这场全民参与的育儿实验中,最吊诡的莫过于舆论场的自我矛盾。网友既批评小玥儿穿着朴素"不像富二代",又指责马筱梅购买名牌"炫富"。这种永动机式的批判,本质上源于公众对明星家庭"既要...又要..."的矛盾期待。就像社会学家李银河指出的:"数字时代的围观者,正在将育儿变成大型真人秀现场,每个观众都觉得自己手握遥控器。"

面对舆论场的喧嚣,马筱梅那句"孩子们想出门会直接和我说"的回应,意外揭示了破局的可能。这种建立在平等沟通基础上的新型亲子关系,或许正是对抗外界干扰的缓冲带。德国慕尼黑大学的教育观察项目发现,拥有充分表达权的儿童,在应对公众关注时表现出更强的心理韧性,其焦虑指数比传统教养模式下的孩子低37%。

在台北某儿童心理咨询室,治疗师林医师的记事本上记录着这样的案例:某艺人子女在绘画治疗中反复涂抹黑色色块,问及原因时说"这样狗仔叔叔就拍不清楚"。这个令人心痛的细节提醒我们,舆论场的狂欢背后,真实代价正在由孩子默默承受。或许正如汪小菲带孩子吃路边摊所展示的,真正的育儿勇气,在于守护那份不被流量绑架的生活本色。

结语当我们在屏幕前敲下"不要曝光孩子"的评论时,是否意识到自己正参与着这场曝光?香港夜市温暖的灯光下,小玥儿咬着咖喱鱼蛋的侧脸,与万千普通孩子的笑脸并无二致。或许该重新思考:在数字时代,如何既保护明星子女的成长空间,又克制住内心那个想要按下"转发"键的冲动?毕竟每个孩子的童年,都该有权利选择在镁光灯外自由生长。下次看到明星育儿热搜时,不妨先问自己:这场讨论,究竟是为了孩子,还是为了满足我们的窥视欲?