你是否曾在欣赏一幅古老的书法作品时,感受到它既有力量又带有柔和的美感?

这不禁让人想问,书法家是如何在这一笔一画中融入如此多的韵味的?

今天,我们就来聊聊中国书法的核心哲学——阴阳、虚实与动静。

阴阳哲学在书法中的表现

在中国传统文化中,阴阳的观念无处不在。

书法作为其中的一部分,自然也深受这对立统一思想的影响。

阴阳其实很简单,它讲的是世间一切事物都有两个相互依存的对立面。

比如,黑与白,白天和黑夜。

书法中的阴阳体现在哪呢?

我们先来看笔法。

你看欧阳询的楷书,字里行间透露着一种刚劲有力的感觉,这就是“阳”;反观王羲之的行书,笔画流畅,圆润自如,这便是“阴”。

书法家们在书写时,并非只用力或只放松,而是刚柔并济,以此创造出节奏。

墨色的浓淡也是如此。

你也许见过一些书法作品中的淡墨,看上去仿佛云雾缭绕,给人一种空灵的感觉。

这与浓墨形成鲜明对比,后者浓重如山,层次分明。

正是这种浓淡相间,才使得一张白纸上的黑色线条变得生动起来。

结构的开合更不用说,字与字之间气息相连,这种相互衬托和对比,让整幅作品充满了生命力和动态平衡。

就好像在颜真卿的楷书中,每个字的外形张扬大气,而欧阳询的字形内含深敛,这些都是阴阳的具体体现。

虚实关系与书法的独特魅力虚实,这是中国艺术中另一个关键的哲学观念。

虚实有点像阴阳,但它更侧重于“有”和“无”之间的关系。

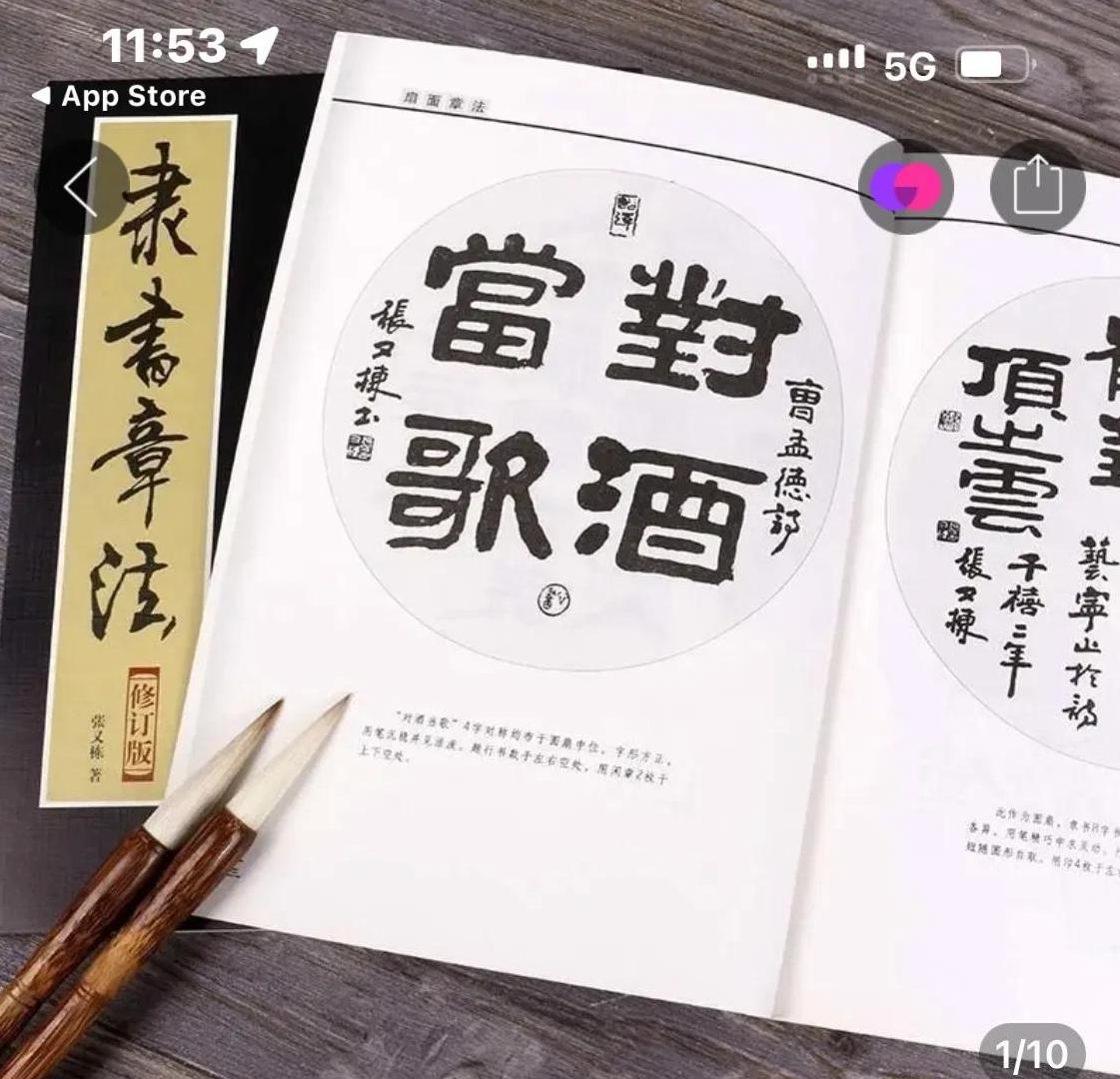

书法中的虚实关系也非常微妙,虚和实相辅相成,正所谓“计白当黑”。

我们看章法。

字距的疏密安排在这里扮演着重要角色。

比如,杨凝式的《韭花帖》,字与字之间的距离似乎显得很随意,但正是这种疏朗,使得整个作品显得异常空灵。

再来看王铎的草书,他在字与字之间时有断连,这种方式让书法的节奏感更加鲜明。

实笔和虚笔的运用也很有讲究。

一个字的某些笔画是清晰的,这部分叫做“实”;而某些地方轻轻带过,用牵丝映带的方式连接,看似不经意,其实这种“虚”更显一字之美。

书法中的“意到笔不到”也是一种虚实结合的手法。

特别是在八大山人的作品中,简练的用笔留出了大量的空白区域,为观者提供了无限的想象空间。

动静相宜:书法中的生命韵律有人说,书法是静态的舞蹈,这话其实非常贴切。

虽然书法作品是静止的,但是它能传达出一种动态的美。

动静相宜,书法通过这种微妙的动态平衡,展现出一种特有的生命韵律。

笔势是书法中的力量来源。

像怀素的《自叙贴》,连绵不断的笔势给人一种行云流水的感觉,仿佛随时都在运动。

而即使是楷书,也在点画中饱含动感,比如永字八法中的每个笔画,都像是天上的高峰坠石,静中有动。

结构上的平衡与变化也是书法生命韵律的一部分。

王羲之的《丧乱帖》作为经典之作,其整篇字形欹侧取势,似倒而不倒,这种微妙的动态平衡,使得作品充满了生机。

动静不仅仅是书法的表现形式,其哲学基础来源于《周易》中“生生不息”的观念,书法借此通过笔墨的运动来模拟自然生命的律动。

到这里,你可能会问,阴阳、虚实、动静之间到底有什么关系呢?

其实,它们都是相互联系、相互影响的。

比如,墨色的浓淡(阴阳)会直接影响书法中的虚实效果,而空白部分(虚)又能使得整篇书法更加灵动(动)。

书法中的快速行笔(动)与迟涩用笔(静)形成了阴阳的对比,互为补充,达到和谐统一。

拿苏轼的《寒食帖》来说,这一作品中,浓淡相衬(阴阳)、疏密错落(虚实)、起伏跌宕(动静),三者完美融合,成就了书法艺术的巅峰。

书法作为一种艺术形式,承载了丰富的哲学内容。

它不仅仅是视觉上的享受,更是心灵的宁静和思维的碰撞。

在这个纷繁复杂的世界里,也许我们缺少的正是这样一种简约与和谐的美感。

通过对阴阳、虚实和动静这些范畴的理解,不仅能提升书法鉴赏水平,还能更好地体会中国传统哲学的智慧。

大家可以在日常生活中加入这些理念,或许能找到更多的平衡与宁静。

这样看来,中国书法不仅仅是一门技艺,更是一扇通往内心世界的窗口。

希望你在欣赏书法时,也能感受到其中的哲学与美学,开启一段关于内心宁静与外在和谐美的旅程。