“当你们看到这段文字时,我已经选择离去。”4月11日,广东33岁男子谢家振的绝笔信在社交平台曝光,短短几小时内引发全网揪心。而更令人痛心的是,这封信竟成遗言——他的生命永远定格在妻子离世后的第122天。

:26岁妻子骤逝,留下未竟的泰国之旅

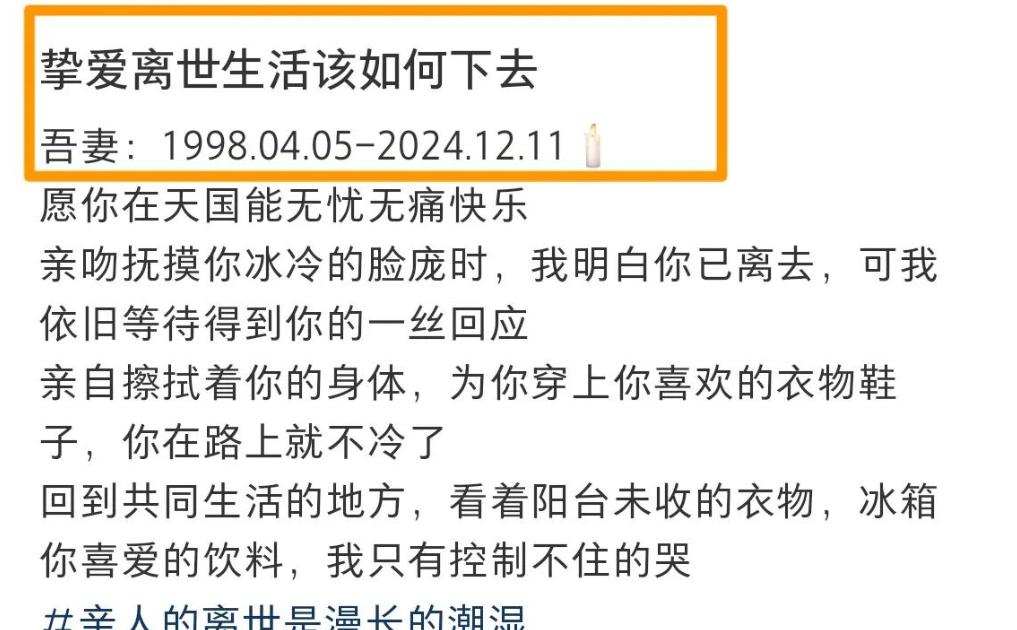

2024年12月11日,谢家振的妻子因突发疾病离世,年仅26岁。据其社交账号透露,悲剧发生前两日,夫妻俩还在兴奋规划泰国行程,妻子甚至收藏了当地演员的演出信息。谁曾想,一场普通对话竟成永诀。

“她走后,他活成了她的影子。” 今年元旦,谢家振独自带着妻子的照片飞往泰国。他替她看了小鸟表演、烟花秀,甚至将她的照片摆在偶像合影的桌前。网友泪目:“他是在用最后的方式兑现承诺。”

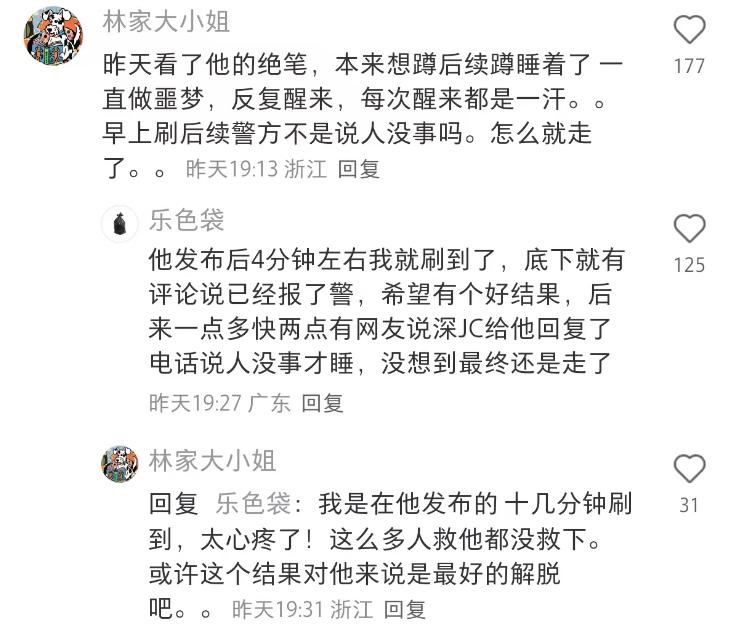

2. 思念成疾:一瓶洗发水、一张照片,都是活着的煎熬妻子离世后,谢家振的生活彻底停滞:

嗅觉依赖:他反复闻妻子用过的洗发水,称“这是她存在的证据”;

餐桌仪式:每日做饭必摆亡妻照片,仿佛她仍在同桌共餐;

深夜崩溃:凌晨发文“工作才能短暂忘记,一停下来就痛哭”。

心理专家分析,这种“过度仪式化哀悼”实则是创伤后应激障碍的典型表现,但遗憾的是,他的痛苦未被及时干预。

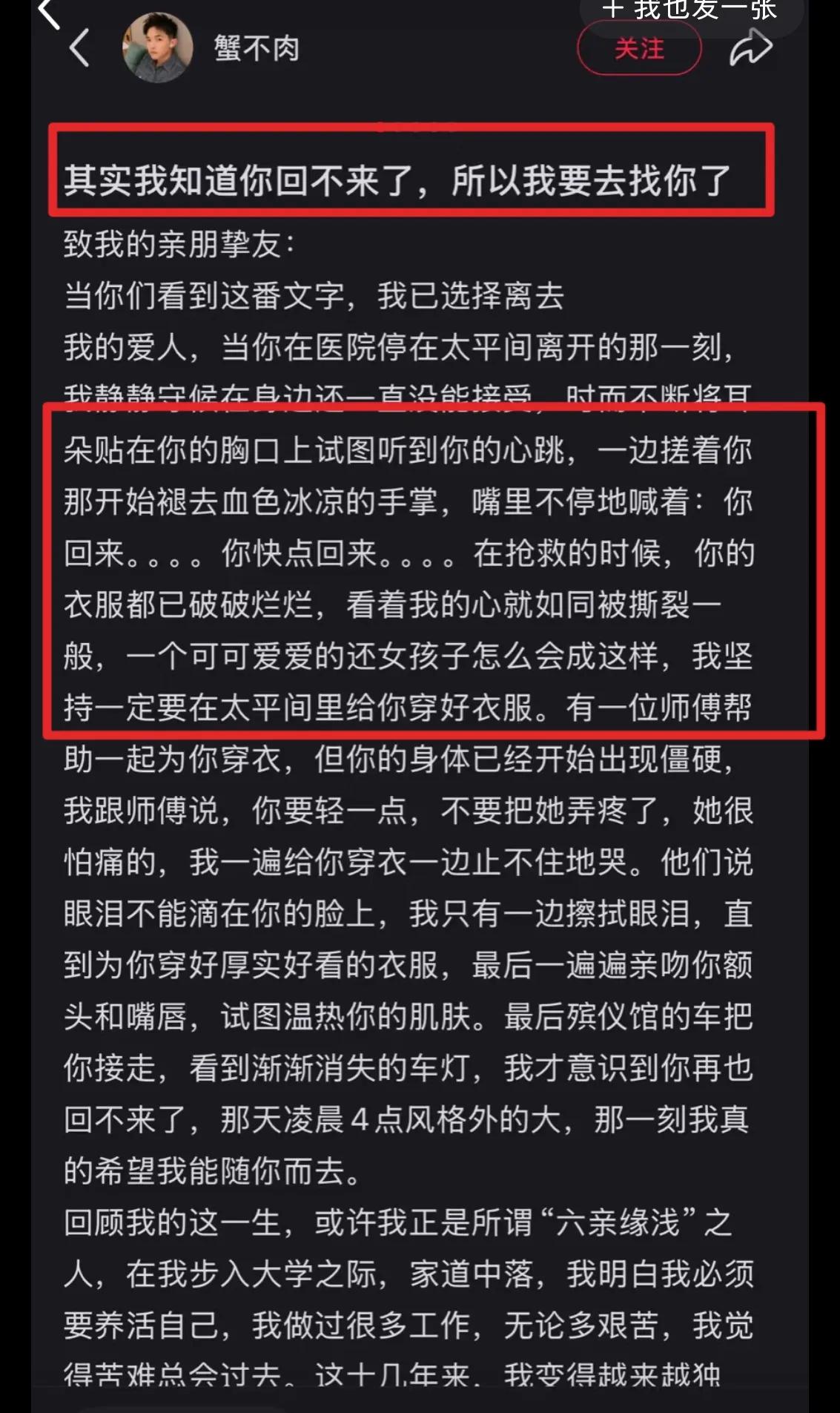

【绝笔信曝光:一场预谋的告别】

“这122天里,我试过所有方法,却发现没有你的世界毫无意义……警察同志,对不起,这次请别救我。”

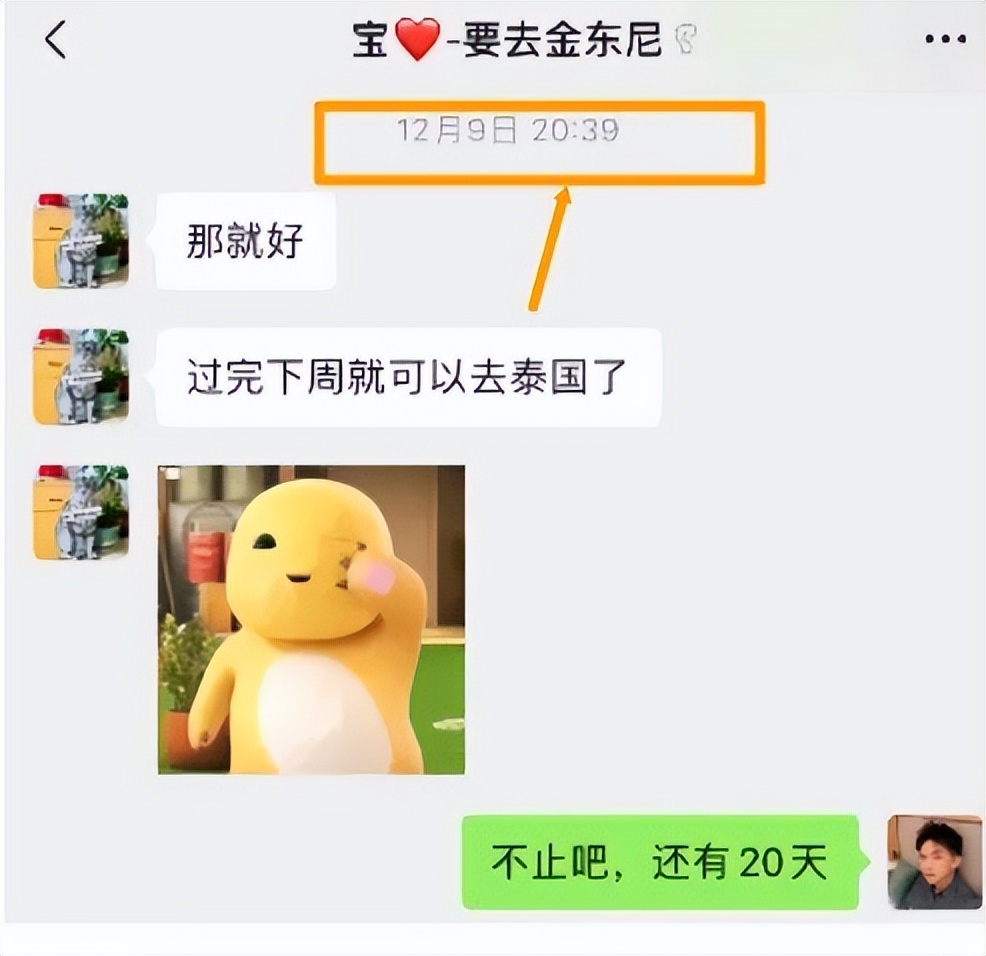

尽管网友火速报警且警方一度确认其安全,但次日他仍选择离开。为何救援未能阻止悲剧? 知情者透露,谢家振早有轻生倾向,此前多次酒后流露“想随妻子而去”的念头。

在快餐式爱情泛滥的今天,谢家振的痴情被部分网友赞为“绝版好男人”,但精神科医生指出:“将殉情浪漫化是危险的,极度哀伤需专业疏导。” 数据显示,丧偶后3-6个月是自杀高风险期,尤其青壮年男性因不善表达情绪更易崩溃。

2. “未完成的旅行”之痛:仪式感如何成为双刃剑?

在其绝笔信中,一句“她一个人会冷”暴露典型幸存者内疚。这种心理常见于突发丧亲者,他们认为快乐是对逝者的背叛,进而通过自我惩罚寻求“同步”。

家庭层面:亲属需警惕“平静假象”,丧亲者突然冷静可能是决意轻生的信号;

社会层面:社区应建立“哀伤支持小组”,提供免费心理咨询渠道;

平台责任:社交媒体的AI识别系统需优化,对“绝笔信”类内容主动触发危机干预。

【结语:爱的另一面是生的勇气】谢家振的故事让无数人泪目,但也留下沉重思考:真正的爱情不该是生命的终点,而是延续彼此意志的起点。 倘若他的妻子在天有灵,或许更愿看到他好好活着,替她看遍世间风景。

“死亡不是爱的终点,遗忘才是。” 愿这场悲剧能唤醒社会对丧亲群体心理健康的重视,更愿每一份深情,都能找到生的支点。

互动话题:你如何看待“殉情”行为?如果是你,会如何帮助身边走不出悲痛的人?评论区留下观点,你的留言或许能挽救一个徘徊的灵魂。

本文部分信息源自当事人社交账号及权威心理研究,为保护隐私已做脱敏处理。原创声明:本文由“奇哥看社会”独家撰稿,未经授权禁止转载