作者/啸天独行•DeepSeek

引子

引子通常,我们大多数人到首都北京游玩,最向往去的肯定是天安门广场看升国旗、故宫博物院观赏国宝、爬长城眺望山河壮阔,再游览天坛、颐和园等等。这些,都是全国最著名且唯一性的景观,不去就等于白来一趟北京。

北京还有一个景观群——寺庙。据统计,北京市区共有55座寺庙,这是全国任何一个城市都没法比的。来到北京了如果不参观游览一遭也会留下遗憾

今重点介绍“内八刹与外八刹”。

刹,庙也;刹,古老、威严。

内八刹与外八刹,均为明清皇家建造敕建和使用,具有不凡的皇室气度、深厚的佛教文化内涵、精美的建筑艺术以及政治含义。下面,将它们留下的历史印迹给大家逐一介绍,希望对你有帮助。

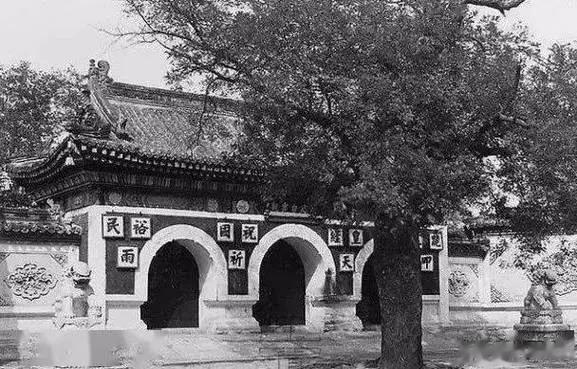

内八刹(城内寺庙)1、柏林寺

——建筑风格:

明代汉传佛教寺院,清代改为藏传佛教格鲁派寺庙。主殿采用重檐歇山顶,黄琉璃瓦覆顶,融合汉藏装饰(如转经筒、唐卡)。

——功能用途:

原为汉传佛教寺庙,雍正年间划归雍和宫下院,成为藏传佛教场所;清代为皇家祈福、译经之地。

——关联关系:

与雍和宫同为藏传佛教中心,共同承担皇室宗教活动。

——重要事件:

寺内曾存《龙藏经》木刻经版,后移至智化寺;现为北京藏传佛教重要活动场所。

2、广济寺

——建筑风格:

明代汉式建筑,中轴对称布局,主殿大雄宝殿为单檐庑殿顶,殿内供奉三世佛,藻井精美。

——功能用途:

中国佛教协会驻地,明清时期为皇家敕建寺庙,承担佛事活动与佛学交流。

——关联关系:

与法源寺同为汉传佛教核心,近代成为全国佛教管理中心。

——重要事件:

1953年中国佛教协会在此成立;寺内藏有明代《大藏经》及历代佛像。

3、法源寺

——建筑风格:

唐代始建,现存为明清重建。主殿为庑殿顶,寺内布局严谨,碑刻、古树众多,以丁香花闻名。

——功能用途:

唐代为超度阵亡将士的“悯忠寺”,后为律宗道场;现为中国佛学院所在地。

——关联关系:

与天宁寺同为北京最古老寺庙,见证唐至清的佛教史。

——重要事件:

安史之乱后曾为史思明建“无垢净光宝塔”;清末谭嗣同灵柩停厝于此;1924年泰戈尔访华时徐志摩陪同参观。

4、护国寺

——建筑风格:

明代汉传佛教寺庙,原规模宏大,仅存金刚殿为单檐歇山顶,现存清代重建。

——功能用途:

明代皇家香火院,供奉密宗佛像;清代因庙会闻名,成为市井文化中心。

——关联关系:

与隆福寺并称“东隆西护”,同为京城四大庙会所在。

——重要事件:

1900年遭八国联军破坏;1950年代金刚殿改为护国寺电影院,现为文物保护单位。

5、隆福寺

——建筑风格:

明代汉式建筑,曾有三世佛殿、转轮藏等,藻井工艺精湛(现存于先农坛古建博物馆)。

——功能用途:

明代皇家香火院,清代成为北京最大庙会,以百货、小吃、戏曲闻名。

——关联关系:

与护国寺共同塑造北京商业文化,庙会辐射全城。

——重要事件:

1901年因火灾衰败;1993年新建隆福大厦时发生火灾,寺庙遗迹彻底消失。

6、拈花寺

——建筑风格:

明代汉式建筑,现存山门、大殿,砖雕细腻,原以五百罗汉塑像著称。

——功能用途:

明清为禅宗寺庙,后为军队占用,现为文保单位。

——关联关系:

与柏林寺同属东城区,反映明代寺庙分布格局。

——重要事件:

清末民初为北京佛学院旧址;2000年后因文物腾退引发社会关注。

7、贤良寺

——建筑风格:

清代王府改建的汉传佛教寺庙,布局紧凑,原为允祥府邸,后增建佛殿、碑亭。

——功能用途:

原为雍正帝敕建以纪念十三弟允祥;清末成为外交重地,李鸿章在京居所。

——关联关系:

与政治人物紧密关联,兼具宗教与政治功能。

——重要事件:

李鸿章在此签订《辛丑条约》草案;1949年后改为校舍,现仅存部分建筑。

8、广化寺

——建筑风格:

元代始建,明清重修,中轴对称,主殿为硬山顶,藏有明代壁画。

——功能用途:

北京佛教协会驻地,明清为净土宗寺庙,现举办佛事活动。

——关联关系:

与什刹海周边寺庙(如火德真君庙)构成宗教文化圈。

——重要事件:

1900年庇护避难民众;1980年代修复后对外开放。

外八刹(城外寺庙)

外八刹(城外寺庙)1、觉生寺(大钟寺)

——建筑风格:

清代汉式寺院,核心建筑为钟楼,内悬永乐大钟(高6.75米,重46吨),钟身铸23万字佛经。

——功能用途:

原为皇家祈雨场所,现为古钟博物馆。

——关联关系:

与天坛神乐署同为明清礼乐重地。

——重要事件:

永乐大钟原存汉经厂,乾隆年间移至此;2008年奥运会开幕式钟声取材于此。

2、万寿寺

——建筑风格:

明清皇家寺庙,融合园林与寺院,中路为汉式殿宇,西路为行宫,东路为方丈院。

——功能用途:

明清帝后祝寿场所,慈禧太后往来颐和园的中途行宫。

——关联关系:

与颐和园、紫竹院构成皇家园林-寺庙体系。

——重要事件:

乾隆帝为母祝寿扩建;1980年代改为北京艺术博物馆。

3、天宁寺

——建筑风格:

辽代密檐式砖塔(高57.8米),塔身浮雕金刚力士、菩萨等,基座雕有乐伎、狮兽。

——功能用途:

隋代建寺供奉佛舍利,辽代重建为北京城区最古建筑。

——关联关系:

与房山云居寺塔同为辽代佛教建筑代表。

——重要事件:

1930年代梁思成考察并记录其建筑价值;2007年重修后开放。

4、圆广寺

——建筑风格:

明代汉式寺庙,现存遗址,原以古柏、碑刻闻名。

——功能用途:

明清为京西重要寺庙,后逐渐荒废。

——关键关系:

与西山碧云寺、卧佛寺同属京西寺庙群。

——重要事件:

民国时期改为学校,现仅存地名“圆广寺街”。

5、善果寺

——建筑风格:

明代汉式建筑,原有天王殿、大雄宝殿,以“善果寺六景”著称。

——功能用途:

明清为佛教法事场所,后为居民区。

关联关系:

与天宁寺同属金中都旧城范围。

——重要事件:

清代寺内“蝴蝶会”为京城盛事;1950年代建筑被拆。

6、南观音寺(今北京动物园内)

——建筑风格:

清代汉式小庙,现仅存山门,原供奉观音。

——功能用途:

为清代皇家园林乐善园组成部分,后划入动物园。

——关联关系:

与万寿寺同属清代皇家园林体系。

——重要事件:

1906年清农事试验场(动物园前身)占用寺庙土地。

7、海会寺

——建筑风格:

明代汉式寺庙,已无存,据记载有殿宇三重。

——功能用途:

明清为京南重要寺庙,后毁于战火。

——关联关系:

与丰台药王庙、看丹庙同属南城宗教网络。

——重要事件:

清末义和团曾在此活动,八国联军焚毁寺院。

8、静明园(玉泉山寺庙群)

——建筑风格:

清代皇家园林寺庙,含华藏塔、妙高塔等,融合汉藏风格。

——功能用途:

皇家避暑礼佛之地,玉泉水供紫禁城饮用。

——关联关系:

与颐和园、香山静宜园并称“三山五园”。

——重要事件:

1860年遭英法联军破坏,光绪年间部分修复。

内八刹与外八刹的关联

内八刹与外八刹的关联1、宗教体系:

- 内八刹以汉传佛教为主,承担皇室祭祀、佛学教育;外八刹多与皇家园林结合,兼具宗教与休闲功能。

2、政治功能:

- 内八刹(如贤良寺)常涉入政治活动;外八刹(如万寿寺)服务于皇室出行与外交。

3、建筑互动:

- 内八刹多位于中轴线附近,布局严谨;外八刹分散于郊区,依山傍水,体现“天人合一”。

4、文化影响:

- 内八刹庙会(隆福寺、护国寺)塑造市井文化;外八刹(大钟寺、天宁寺)成为地标性文化遗产。

5、北京“内八刹”与“外八刹”是明清佛教体系的缩影:

- 内八刹以宗教与政治结合为特色,见证京城权力更迭;

- 外八刹依托皇家园林,融合自然与人文,部分寺庙(如大钟寺、万寿寺)至今仍是文化地标。

两者共同构成北京“城内崇佛,城外礼自然”的宗教地理格局。