选秀神话与身份焦虑

2009年的夏天,长沙演播厅里蒸腾着焦灼的热气。

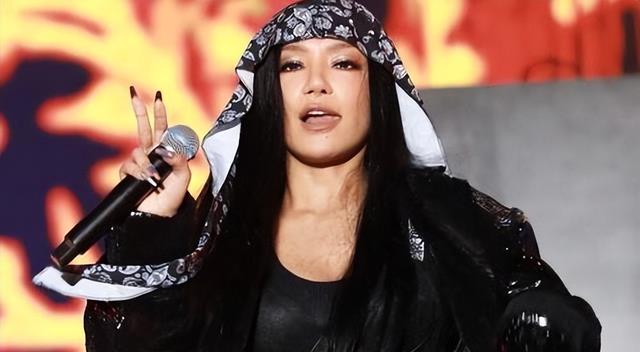

21岁的江映蓉站在《快乐女声》总决赛舞台上,汗水浸透了镶满亮片的演出服。

当主持人宣布冠军归属时,这个来自成都单亲家庭的女孩突然踉跄了一步——她没想到命运给予的馈赠,竟在十四年后需要用整容刀来偿还。

在选秀黄金年代,素人变凤凰的叙事总是充满浪漫色彩。

但鲜少有人关注这些草根偶像承受的身份撕裂。

当聚光灯熄灭,卸下浓妆的她必须直面骨感现实:既不是音乐学院科班出身,也缺乏李宇春式的个性符号,在传统唱片业与流量时代的夹缝中,她成了被市场反复涂抹的画布。

心理学研究显示,选秀艺人的心理危机往往在成名后3-5年达到峰值。

江映蓉恰在这个时期开始频繁出入整形医院。

这种病态审美焦虑,在选秀系艺人群体中尤为突出。

医美陷阱与审美异化

当江映蓉第一次躺在手术台上时,或许想起了14岁在超市收银台前数硬币的午后。

从山根塑形到面部脂肪填充,她的改造工程就像西西弗斯推石,每次手术都在制造新的缺憾。

韩国首尔大学2022年的跟踪研究显示,过度医美者中有79%会出现认知失调,将正常衰老迹象视为整形失败征兆。

江映蓉的案例完美印证了这个规律:原本灵动的眉眼逐渐被膨胀的苹果肌挤压,微笑时牵动的已不是肌肉,而是埋藏在皮下的聚丙烯酰胺凝胶。

更值得深思的是行业审美标准的异化。

行业困境与价值重构

在江映蓉频繁进出手术室的那些年,音乐产业正在经历翻天覆地的变革。

数字音乐平台的崛起让传统唱片公司失去造星能力,短视频时代则把艺人推向流量竞技场。

这种畸形的价值取向催生出吊诡的产业生态。

但行业的自我净化机制正在显现。

自我觉醒与多元审美

在青海牧区的帐篷教室里,她素颜讲述自己与整形刀和解的故事。

这个场景比任何舞台都更具震撼力——当月光洒在没有玻尿酸修饰的脸上,那个唱着《把握你的美》的姑娘似乎真的回来了。

这或许预示着,当江映蓉们停止与镜子的战争时,整个时代的审美认知正在翻开新篇章。

结语

站在2024年的时间节点回望,江映蓉的遭遇早已超越个体悲剧的范畴。

她的面容变迁史,恰是娱乐圈黄金二十年审美异化的病理切片,是流量时代价值扭曲的鲜活注脚,更是当代人身份认同困境的极端呈现。

但故事尚未完结。

当我们在短视频平台刷到江映蓉教牧民孩子唱歌的画面时,忽然意识到:那些被医美刀削去的自我碎片,或许正在某个高原的星空下悄然重组。

她的救赎之路提醒着我们:在滤镜与手术刀构筑的美丽迷宫中,或许真正的出口,从来都是朝向内心的。

尚雯婕也厉害