长坂坡之谜:曹操为何放走赵云?

话说长坂坡一役,赵云单骑救主,过五关斩六将,其勇猛之姿令世人叹服。

然而,细细想来,这其中却暗藏玄机。

为何曹营众将,面对强弩之末的赵云,竟无一人敢上前拦截?

难道是畏惧子龙之勇,还是另有隐情?

我们不妨将目光转向曹操。

这位雄才大略的枭雄,素来爱才,对赵云的武艺也甚为欣赏。

当他亲眼目睹赵云在乱军之中,怀抱幼主刘禅,血染征袍,杀出重围时,心中便生出收降之意。

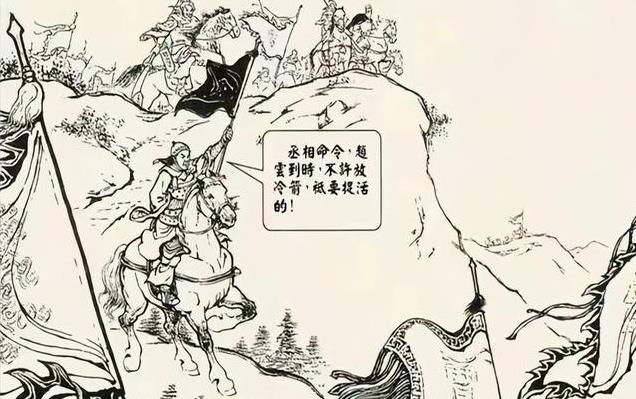

于是,他下令:“如赵云到,不许放冷箭,只要捉活的!”

这看似简单的命令,却暗藏着曹操的深意。

他并非真的要置赵云于死地,而是想要活捉这位名将,将其纳入麾下。

试想,若能将赵云这等猛将收服,其战力必将如虎添翼,何愁天下不平?

然而,曹操的如意算盘却打错了。

曹营众将,皆是久经沙场的老将,他们深知赵云之强,也深知曹操的性情。

他们还记得当年,关羽在土山约三事后,入曹营效力。

曹操对关羽极尽拉拢之能事,金银财物、宝马良驹,甚至美女,都毫不吝啬地赐予关公。

然而,关羽的心始终未曾归属曹营,最终还是挂印封金,毅然决然地离开了。

这使得曹营众将心中颇为不满。

他们认为,曹操对关羽的宠爱,已经远远超过了对他们的重视。

如今,曹操又要收降赵云,难道又要重蹈覆辙吗?

他们不愿再看到一位降将,得到曹操的无限宠爱,而他们这些忠心耿耿的功臣却默默无闻。

所以,当曹操下令活捉赵云时,他们便心照不宣地选择出工不出力,远远地跟随在赵云身后,喊喊追赶,却绝不真正上前阻拦。

当赵云杀到长坂桥时,曹军大将文聘、曹仁、李典、夏侯惇、夏侯渊、乐进、张辽、张郃、许褚等人,皆已到场。

他们看见张飞手持丈八蛇矛,立于桥上,威风凛凛,便都“不敢近前”。

其实,他们心中都明白,此时此刻,谁也不愿上前拦截赵云。

一旦将赵云捉住,等待他的将是怎样的命运,谁也无法预料。

不如就这样放他离去,免得再惹一身是非。

最终,曹操见张飞势不可挡,又想起关羽当年“百万军中取上将之首,如探囊取物”的豪言壮语,顿时心中疑虑丛生,便率先拨马回走,成就了张飞喝退百万大军的壮举。

长坂坡之战,看似是赵云的个人英雄主义的胜利,实则是曹营众将集体“放水”的结果。

这其中,曹操对人才的渴求,关羽的“前车之鉴”,以及曹营众将的“心照不宣”,都起到了至关重要的作用。

这场战役,不仅是军事上的较量,更是人心与策略的博弈。

它告诉我们,在权谋和利益的漩涡之中,任何事情都可能发生意想不到的变化。

然而,故事并没有就此结束。

长坂坡之战后,赵云最终还是回到了刘备的阵营,并继续为其效力,最终成就了“常山赵子龙”的威名。

曹操虽然错失了收降赵云的机会,但他在乱世中,凭借着自身的雄才大略,最终也成就了一番霸业。

这场历史的“戏剧”,充满了戏剧性和讽刺意味,也为后人留下了无尽的思考。

思考与启示:

长坂坡之战,并非只是单纯的军事事件,更折射出人性的复杂和权谋的博弈。

它带给我们的思考,或许可以从以下几个方面进行解读:

人才的价值:曹操对人才的渴求,是其成功的重要因素。

然而,如何有效地利用人才,并将其融入自身体系,则需要谨慎考量。

一味地追求“生擒”